最近私は塾において、子どもたちの手洗いが「しっかり」できているかどうか、その場でチェックしている。

すると、驚くほどに、できていない。

小学生だけでなく高校生でも、まともに手を洗えていない。

「指先まで丁寧に洗いなさい」などと言っても、効果はイマイチ。

困ったもんだと嘆いていたわけだが、今さっき、有用と思われる声かけを思いついたので、メモしておく。

× よく手を洗いなさい。

× 丁寧に手を洗いなさい。

× しっかり手を洗いなさい。

× きちんと手を洗いなさい。

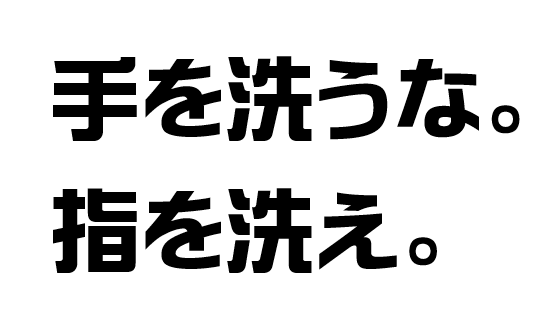

○ 手を洗うな。指を洗え。

これだ。

まず、「指を洗え」というフレーズの具体性。

どんな指示であれ、子どもへの指示は、具体的に、行動に直結するような言葉で行うこと。これが指導の原則なのだ。

そして、「手を洗うな」。

いきなり「手を洗うな」と言われたら、「え、なぜ?」と思う。

そこで、子どもは意識を向けてくれる。

子どもの頭が瞬時に働き出す。

そして、少しだけ間をおいて「指を洗え」と言えば、「ああなるほど」となる。

その納得感が、行動を促す。

念のため書いておくが、「指だけを洗え」という意味ではない。手のひらや手の甲、あるいは手首も含め、全体を洗うべきであるのは言うまでもない。

あくまでも、「部分」に注目させるために思い切って「全体」を意味する言葉を捨てよ、というだけのことだ。

子どもの頭を働かせるという意味では、こういうのもいい。

問い:「手を洗った直後、すぐ手をよごす方法がある。それは何か?」

ここで少しだけ考えさせる。で、答え。

答え:「蛇口(やレバー)を素手で触ること」

ペーパータオルで手をふかせるのが、ベスト。

そして、手をふいたペーパーを使って、間接的に蛇口やレバーに触れること。

それが、せっかく洗った手をよごさないようにするための手段になる。

前々から思っていることだが、子どもたちは、ハンカチをポケットにしまっている。手をふいた直後のぬれたハンカチも、平気でポケットにしまいこむ。雑菌を繁殖させるつもりなのだろうか。

ハンカチを使うなとは言わないが、乾かせる環境であれば、どこかにつるして乾かすような工夫をしたいものだ。

ともあれ、「手を洗うな。指を洗え」。

ぜひ、今すぐ子どもたちに伝えてみていただきたい。