海外有名店が絶賛の技~絶品スイーツの黒子企業

名古屋市の「松坂屋」名古屋店で開催されていた「バウムクーヘン博覧会」(11月3~9日)。フロアには全国から集まった230種類以上のバウムクーヘンが並ぶ。

福井県の「西洋菓子倶楽部」が作る「バウムッシュ」(1512円)は、北海道産発酵バターの芳醇な味わいが全国にファンを持つ逸品。東京「洋菓子ヴィヨン」が作る「ヴィヨネット・ポワ―ル」(1706円)は、洋梨をゼリー状にして中に流し込んであり、上品なバウム生地とフルーティーな梨との絶妙な味わいが人気のバウム。さらに黒糖の香りが香ばしい茨城県「アトリエプティ・ボワ」の「ガトーア・ラ・ブロッシュ」(2700円)。地元産コシヒカリの米粉を使ったもっちりした食感がやみつき必至という。

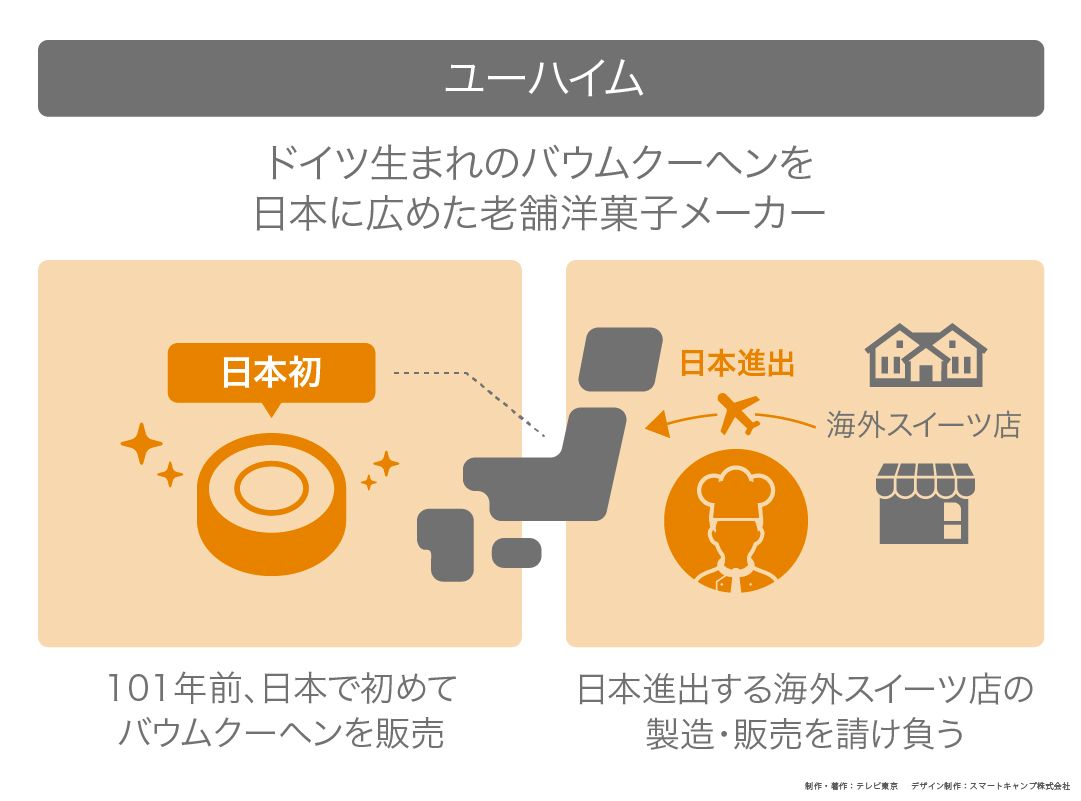

驚くほど多種多様なバウムクーヘンは、もはや国民的スイーツと言えるかもしれない。ドイツで生まれたバウムクーヘンを日本に広めた1軒の洋菓子店がある。行列店「クラブハリエ」の山本隆夫グランシェフは「ユーハイムさんが元祖、日本の先駆者」と言う。

今から101年前、日本で初めてバウムクーヘンを販売したユーハイム。今、そんな老舗で飛ぶように売れている商品がある。ドイツの伝統スイーツ「フロッケンザーネトルテ」(497円)。パリパリのシュー皮に生クリームとアモーンドを重ねた素朴な味わいのロングセラーだ。さらに、ドイツの風合いにファンが急増しているスイーツが「フランクフルタークランツ」(中1296円)。バタークリームのおいしさを思う存分味わえる逸品だ。

東京・渋谷。話題の施設「渋谷スクランブルスクエア」の1階に集結する世界中のスイーツに、ユーハイムの驚くべきビジネスが展開されている。

雪化粧をまとったもみの木のようなきれいな「モンブラン」(918円)が並ぶ、パリで話題の日本人パティシエの店「モリヨシダ」。そしてその隣にはフランス・パティスリー界の巨匠、「フィリップ・コンティチーニ」の店が。自慢は「タルトタタン」(756円)。薄くスライスしたリンゴを煮詰めた独特の飴色が他にない味わいを予感させる。

千葉・船橋市のユーハイム船橋工場。ここで職人たちが作っているのは「モリヨシダ」の「モンブラン」だ。特にこだわっているのはモンブランクリーム。機械を使わず、手作業できめ細かい滑らかさが出るまで延々と混ぜ合わせる。「機械でやるとつぶれすぎてしまう。ふんわりしたモンブランクリームを作るにはやはり手で」と言う。「モリヨシダ」のおいしいモンブランはユーハイムの腕利きの職人たちが作っているのだ。

別の職人たちが作っていたのは「フィリップ・コンティチーニ」の「タルトタタン」。スライスしたリンゴを手作業で丁寧に重ねていた。「角にリンゴが入ってないと、型を抜いた時にきれいに台形にならない。噛んだ時の食感も違ってくる」と言う。

さらに別の職人が型から取り出したのはかわいらしいムースケーキ。これも「スクランブルスクエア」に入るドイツの洋菓子店「グマイナー」の商品「ヴァルト」だ。ユーハイムは海外スイーツ店の製造・販売を請け負い、日本進出を支えているのだ。

「渋谷ヒカリエ」に店を構えるのは2018年に日本に初上陸したパリの超人気店「ミシャラク」。その斬新な菓子作りにセレブの顧客も少なくないというが、実はここも日本での製造はユーハイムに任せている。

その理由をクリストフ・ミシャラクさんは「技術の完成度が素晴らしい。ユーハイムは本当に進んでいると思いました。ユーハイムと組めてうれしいです。なぜなら僕のケーキをパリと遜色なく完璧に再現してくれるから。それがなければパートナーに選ぶことはありませんでした」と、語っている。

100年ロングセラー生む~知られざる職人集団

神戸・元町の商店街の一角にあるユーハイムの神戸元町本店。ここでは全国でもわずかな店でしか味わえないバウムクーヘンを売っている。しっとりとした味わいを楽しむことができる「切りたてバウムクーヘン」(1枚108円)だ。

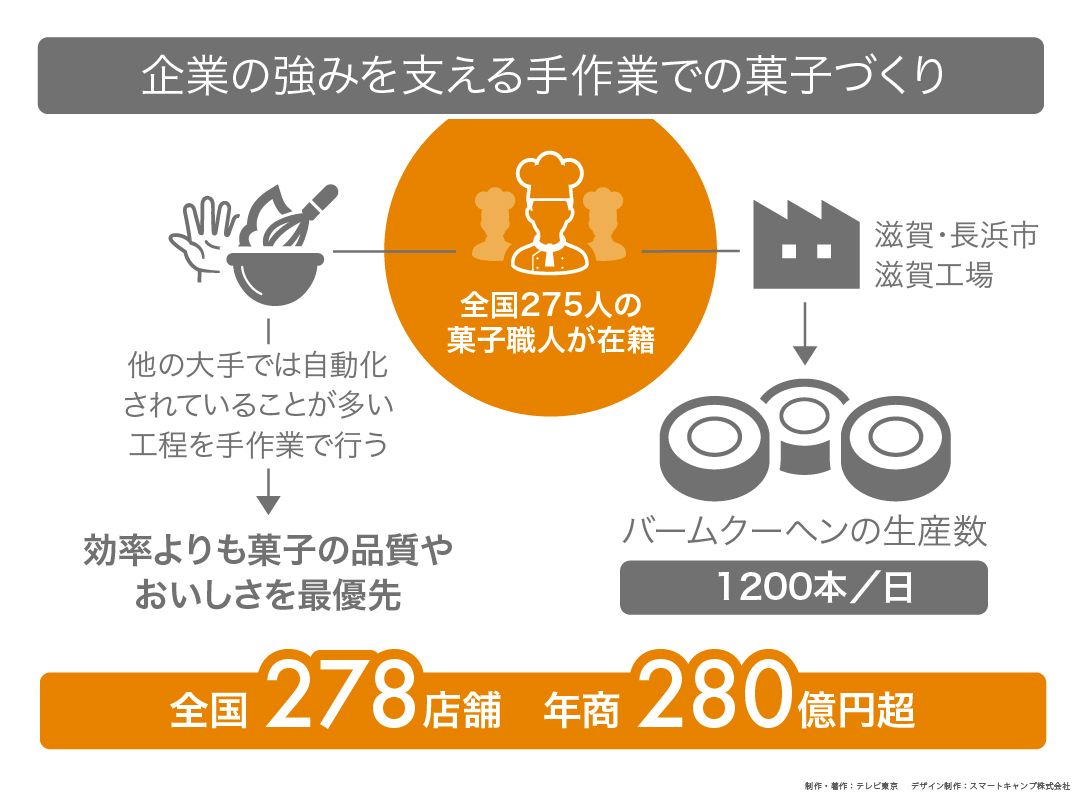

社長・河本英雄(51)が率いるユーハイムは全国278店舗、年商280億円を超える。しかし、その強さを支えているものは、大手とは全く真逆の菓子作りにある。

その大規模な工場を訪ねると「工場に来る人はみんな人が多いことに驚く」と言う。確かに最新の生産ラインなどは一つもなく、いたるところで膨大な人数の菓子職人が忙しそうに動き回っている。

生クリームを塗る工程は、他の大手の場合、機械化されているところもあるが、ユーハイムは手作業。焼き菓子に模様を入れていく作業も、他の大手では自動化されていたりするところもあるというが、ユーハイムではやはり手作業だ。バタークリームを塗っているのは人気の「フランクフルタークランツ」だ。

滋賀・長浜市の滋賀工場。ずらりと並ぶバウムクーヘンのオーブンにも1台に1人、職人がつきっきりで作業をしている。温度や湿度によって生地の状態が微妙に変化するため、均一に仕上げるには生地から目を離すことができないのだ。「だからあの食感、味が出るんだ、と気付いてくださるお客様がいるので」(河本)と言う。

この工場ではそんな職人の手作業でバウムクーヘンを1日1200本も焼いている。 ユーハイムの菓子職人は総勢275人。工場の取材で見かけた唯一とも思える自動化は、ケーキのカットマシンぐらいだった。

愛知・安城市の中央工場。職人たちに声をかけて回るのは、菓子職人歴50年、マイスターと呼ばれ慕われる杉浦寛幸(69)だ。杉浦のもとを若い菓子職人が次々と訪れる。

「ラインの中の人たちは絶対に失敗しないようにできている。それを見ながら『こうしたら?』と、ちょっとしたアドバイスをします」(杉浦)

現場の職人の1人は「やり方をこうしたらいいんじゃないかと教えてくれる。お菓子のことはだいたい杉浦さんに聞きます」と言う。

製造の工業化に頼らない大手とは思えない職人たちの菓子作り。これこそがユーハイムが他に負けない強さを支えているのだ。

「非効率ですよね。でも効率を何と考えるか。数字か味か。数字に関していかに効率が良かろうが、味に対して非効率であれば、それは効率的ではないと思います」(河本)

なぜ日本でブレーク?~絶品バウムに隠された秘密

バウムクーヘンが生まれたと言われる町、ドイツ・コトブス。街中に立つ女性の像の手にはバウムクーヘンがあった。だがそのドイツでバウムクーヘンについて聞くと「あまり食べない」「年寄りのもの」という声が聞かれた。ドイツでは時代遅れの菓子なのだ。

ではユーハイムはなぜ、バウムクーヘンを日本でブレークさせることができたのか。

羽田空港にもユーハイム自慢の商品がある。お土産売り場でランキング1位にも輝いた、中にリンゴをまるごと入れた「アッフェルバウム」(1728円)だ。甘酸っぱいシャキシャキの歯応えとバウム生地の絶妙のコラボが人気だという。

この日、河本がやってきたのは青森・弘前市のリンゴ農園、山田農園。「アッフェルバウム」にも使われる「ふじ」という品種を作っている。河本は、原材料がいかに自然に育てられているかこだわってきた。

「薬剤の散布も少ないです。やはりおいしいリンゴを作るために」(山田秀樹さん)

さらに「アッフェルバウム」のりんごを加工してもらっている「つがる食品」では、大勢の人出をかけ、手作業で芯の部分をきれいに取リ除いていた。中を削り過ぎないようするのが難しいという。

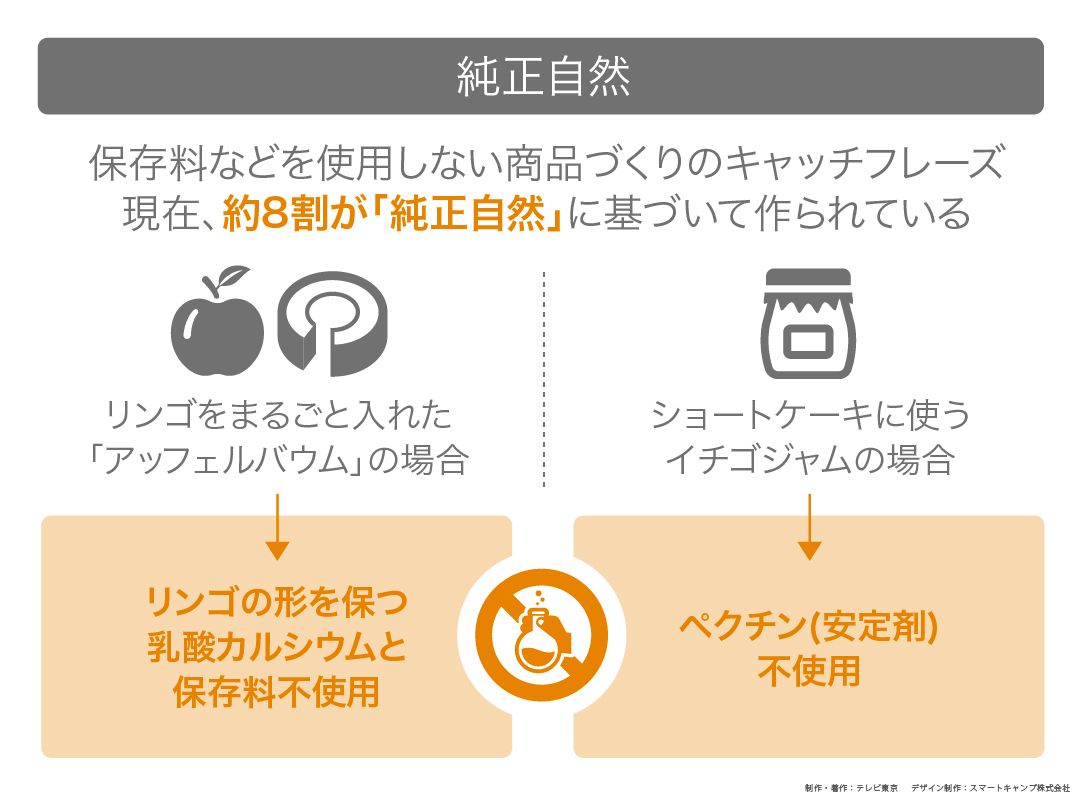

「缶詰に入れる時に、昔はカルシウムの一部を入れていました。カルシウムを使わないと型崩れが起きるので、より正確に芯を抜いてもらう必要があるのです」(河本)

河本は、これまでリンゴの形を保つために入れていた乳酸カルシウムの使用を禁止。さらに殺菌工程を工夫することで、保存料なども一切使わずに加工してもらっている。

「何も使わずに自然のままのものを作るという状態に戻す。純正自然100%にできて良かったです」(河本)

河本がこだわるのは、保存料などをゼロにする「純正自然」というキャッチフレーズの商品づくり。ショートケーキに使うイチゴジャムも自社で作ることに挑戦していた。

「世の中のジャムがペクチン(安定剤)入りになってしまっているので、ペクチンなしにしようと」(河本)

こうしてケーキの材料を一つずつ、元となる原料までさかのぼって「純正自然」を進めているのだ。

「全部本来のものが入っているのがいいと思うんです。それが僕らがやっている『純正自然』。いま世の中の流通加工品は10以上のものが入っている。僕らはそれを2、1、0と戻していく。そうするとやはり違うのです」(河本)

現在、ユーハイムの商品はその8割が『純正自然』で作られている。

日本にバウムを広めた夫婦~戦火を超えスイーツに祈りを

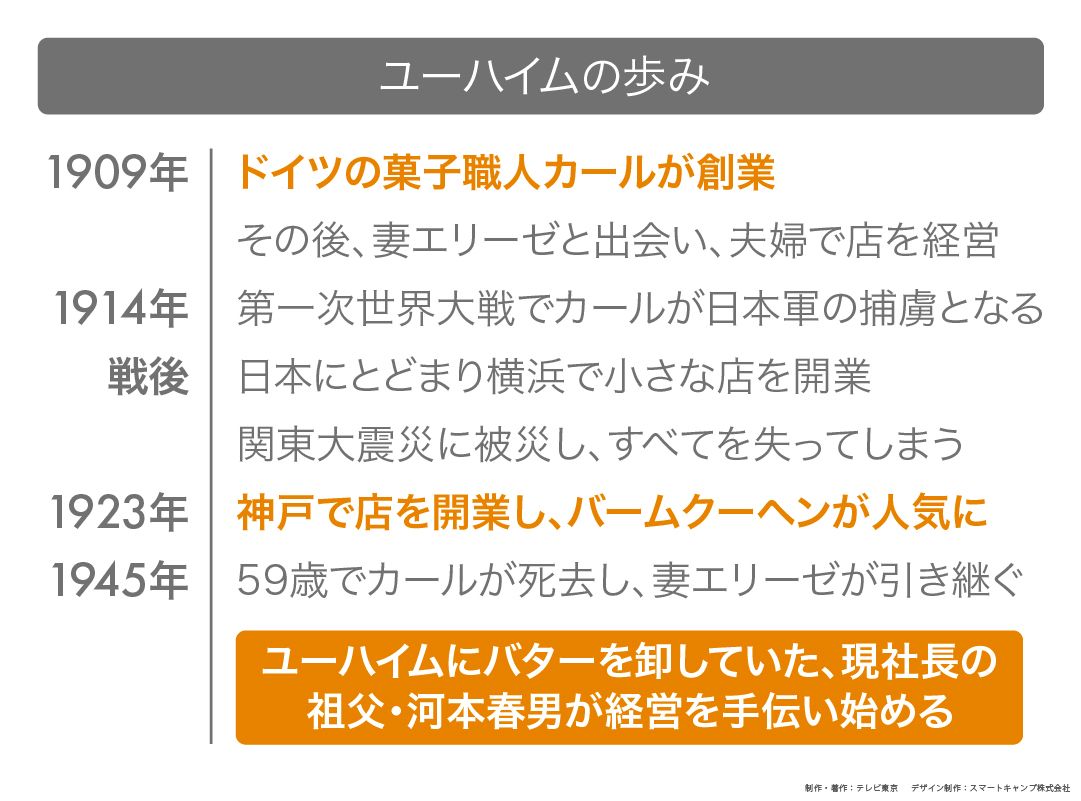

そんなケーキ作りをユーハイムに根付かせた夫婦がいる。ユーハイムの創業者、カールとその妻エリーゼだ。

ドイツの菓子職人だったカール・ユーハイム。1909年、ユーハイムを創業したのは、当時ドイツの租借地となっていた中国・青島だった。その後一生の伴侶となるエリーゼと出会うが、2人の歩みは苦難の連続だった。

1914年、第一次世界大戦が始まると青島が陥落。カールは日本軍の捕虜となってしまう。終戦後は日本にとどまり横浜で小さな店を開業するも、今度は関東大震災が起き、またすべてを失う。それでも諦めなかった2人は、1923年、神戸で店を開業。そこでヒットしたのが故郷のバウムクーヘンだった。

苦労して店を軌道に乗せた2人だったが、店舗の急激な拡大には否定的だった。エリーゼを直接知る現会長の河本武は次のように語る。

「エリーゼさんに店を出すと怒られる。『あなたは何をやっているんだ』と。『お菓子屋には「3S」というのがあって、それは「スモール・スロー・ステディー」。「小さく・ゆっくり・着実に」やっていくのが菓子屋。店を何店も出したというのは自慢にならない』と」

1945年、終戦の1日前、59歳でカールが死去。その後、エリーゼの経営を手伝ったのが、当時ユーハイムにバターを卸していた、現社長の祖父・河本春男だった。

カール亡き後もエリーゼは、お菓子のおいしさを決める原材料にこだわり続けた。

「エリーゼさんは『乳化剤を混ぜるのは簡単だけど、うちは乳化剤などの食品添加物は使わない』と。素材のおいしさを組み合わせてお菓子を作る。『見えるところは丁寧に、見えないところはより丁寧に』はカールさんの言葉です」(河本武)

ユーハイム夫妻の口癖は「お菓子は平和の象徴」という言葉。戦乱に翻弄された2人の思いが込められている。実は、カールが日本で最初にバウムクーヘンを販売したのは広島市。破壊される前の原爆ドーム、物産陳列館。101年前のことだ。

その因縁に、カールの菓子作りへの決意があったのではと河本は考えている。

「ドイツへ帰る選択肢も別の所に行く選択肢もあった。でもユーハイムさんが日本に残ると決心したのは、おそらくこの国の平和のためにはお菓子が必要だと思ったからじゃないかと思うんです。ずっと平和を思いながらお菓子を焼いて、ここからバウムクーヘンが日本全国へ広まっていった。本当に感無量です」

町のスイーツ店を救う秘策~職人×AI異色のコラボ

今年で開催5年目になる前出の「バウムクーヘン博覧会」。会場で人気を呼んでいたのは子供向けの「バウムクーヘン焼成体験」(2200円)のコーナー。試食コーナーの「バウムクーヘンBAR47」では、470円で5種類を味わうことができる。

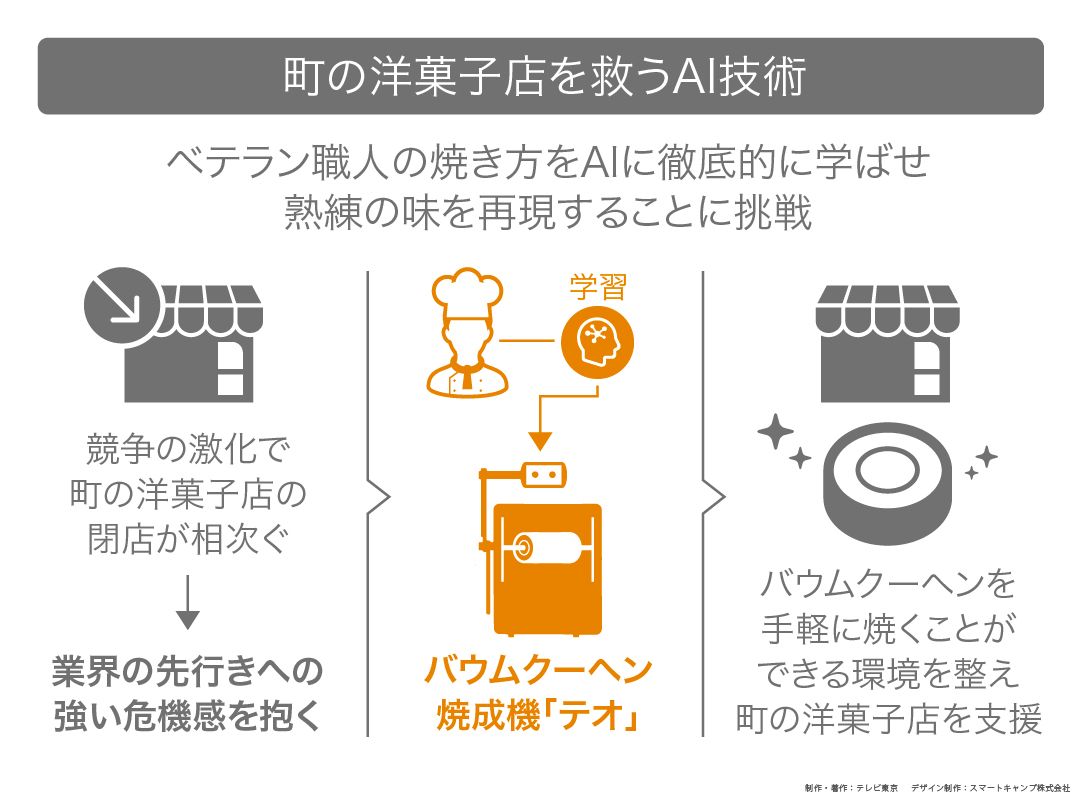

「バウムクーヘン博覧会」の主催はユーハイム。ライバルともいえる洋菓子店を集めイベントを開くのは、業界の先行きへの河本の強い危機感からだ。

「量販店もあればコンビニもある。競争が激しく町の洋菓子店が非常に減っており、倒産件数が多い業態の一つになっています。そこを何とかしないと」(河本)

日本中の洋菓子店が減っていけばスイーツ全体が衰退していく。そんな危機感から、河本が開発したものがある。職人の焼き技をAIが学び、再現してくれるバウムクーヘン焼成機「テオ」だ。

「職人の焼き方を再現できる。たぶん世界初のAI菓子職人です」(河本)

ベテラン職人・杉浦の焼き方をAIに徹底的に学ばせ、熟練の味を再現しようというのだ。「テオ」は廃業が増えている町の洋菓子店向け。扱いたくても難しいバウムクーヘンを手軽に焼けるようにと、開発に挑んだのだ。

すでに開発開始から5年。11月20日、ユーハイム中央工場の片隅で、「テオ」の最後の焼き上がりチェックが行われた。試食した杉浦も「味は大丈夫」と太鼓判を押す。ようやく納得できる味が実現した。

「テオは町のお菓子屋を助ける。神戸市内のお菓子屋さんのバウムクーヘンを年明けから焼いていきます」(河本)

もう一つのユニークなマシンも披露された。カフェスペースなどで、客席でバウムクーヘンを焼ける移動式バウムマシンだ。

バウムクーヘンでもっともっと笑顔を増やしたい。ユーハイムは受け継いできたものを必死で進化させようとしていた。

~村上龍の編集後記~

ユーハイムは1909年、ドイツ人のカール・ユーハイムが中国・青島で菓子店を開いたことに始まる。第一次大戦中に捕虜として日本に連れてこられた。1919年、 捕虜が作ったものを展示・販売する催しがあり、カールもバウムクーヘンを出品、日本人は木をかたどった菓子を喜んだ。以来、約100年間、ユーハイムは、 戦争を生き延びた弟子たちが集まり、資金を持ち寄り、エリーゼを日本に呼び寄せ、バウムクーヘンを作り続けた。しかも創業者カールのレシピを守り、お菓子を食べられるのは平和の証しということを信じて。

<出演者略歴>

河本英雄(かわもと・ひでお)1969年、兵庫県生まれ。1999年、慶應義塾大学大学院卒業後、ユーハイム入社。2000年、取締役就任。2015年、社長就任。

(2020年12月10日にテレビ東京系列で放送した「カンブリア宮殿」を基に構成)