ここまできたiPS医療最前線~難病に挑むノーベル賞受賞者

2012年、山中伸弥京都大学教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した。

受賞はもちろんiPS細胞の発見によるもの。人体のどんな部分も作れる夢の細胞で、難病治療に大きな可能性を開いたのだ。山中は2007年にiPS細胞の作り方を発見。その将来性の高さから、わずか5年という早さで受賞となった。

国もいち早く1100億円の支出を決めるなど、iPS細胞を人類に役立てる研究が、世界中で一斉に始まった。そして日本が、その先陣を切ってiPS細胞を実際に人の治療に使い、難病を克服する成果を発表した。

理化学研究所が成功したのは、iPS細胞でシート状の人間の目の網膜を作ることだった。これにより助かる可能性があるのが、日本で70万人いるという加齢黄斑変性の患者たちだ。加齢黄斑変性とは、網膜内で炎症が起こり、視界が歪んだり一部が見えなくなる目の難病。患者たちは極めて不自由な生活を強いられる。

これまで完治が不可能だったこの病気。問題となっている炎症部分を取り除き、そこへiPS細胞で作った網膜シートを移植することで、網膜が再生できることがわかったのだ。

一方、大阪大学医学部では、iPS細胞から驚くべきものを作り出していた。iPS細胞から作った心臓の筋肉だ。「iPS細胞から心筋細胞に分化誘導、シート化した」心臓血管外科・澤芳樹教授)という。まだ実験段階だが、このシートを心不全の患者の心臓に貼ることで正常な心筋に再生できる可能性があるという。

さらに横浜市立大学医学部では、iPS細胞がミニ肝臓を作り出していた。臓器再生医学の谷口英樹教授は「iPS細胞が出てきてから、研究が加速しているのは間違いないと思います」と言う。

今やiPS細胞を使った研究は、臓器の疾患から脊髄損傷の治療まで、様々な病気へ広がりを見せている。

人体の様々な細胞に変化できるiPS細胞。なぜそんなことが可能になったのか。

人の体は、精子が卵子に受精した直後から細胞の分裂が始まり、増殖することで形成されていく。増殖した細胞のあるものは筋肉の細胞に変化し、あるものは神経細胞に、またあるものは臓器を形作る細胞へと変化する。

これらの細胞は、ひとたび人体を形成してしまうと増殖をやめ、二度と他の細胞へ変化することはないとされていた。ところが研究が進み、一部の研究者たちがこの常識を疑い始めた。

すでに成長した細胞でも、何らかの条件がそろえば、受精卵に近い状態に戻せるのではないか?……これが細胞の「初期化」だ。初期化ができれば、どんな細胞でも自由に作れるはずだ。

あの大騒動となったSTAP細胞も、ある刺激を与えることで、細胞を簡単に初期化できるという発見のはずだった。

山中は、この細胞を初期化する方法を世界で初めて発見したのだ。その方法は、皮膚などから採取した人間の細胞に特定の4つの遺伝子を加えること。これで細胞は、受精卵に近い状態に戻る。山中はこれをiPS細胞と名付けた。初期化された細胞は、分化する能力を取り戻し、人間の様々な部分の細胞に作り直すことが可能になるのだ。

巨大ビジネスも始動~山中はなぜスピードにこだわるのか

そんなiPS細胞に巨大ビジネスも動き始めていた。売上げ1兆8千億円の武田薬品工業。神奈川県藤沢市にある湘南研究所は1000人の研究者が集結する、新薬開発の中枢だ。そこに山中は毎月通い詰めているという。実は山中は2年前から武田と共同で研究を行なっている。

今、iPS細胞を巡って大手製薬会社は巨額の投資をし、熾烈な新薬の開発合戦を繰り広げている。武田はiPSの主役、山中を招くことでその覇権を握ろうと考えているのだ。

一方の山中はここまで深く大手と手を組んだ理由を「製薬会社の研究の本拠地に入れていただいてチームを作ってできるということは、ここにあるすべてのリソースにアクセスできるということ。思っていた以上に効率がいい。やってよかったと思います」と、語る。

薬の開発になぜiPS細胞が重要なのか。ここではiPSの技術を使って、筋ジストロフィーの患者の細胞を増やしているという。筋ジストロフィーは、筋肉細胞が破壊されていき、最悪の場合死にいたる遺伝性の難病だ。そんな難病にかかっている患者の細胞をiPS技術で初期化し、筋肉細胞に変化させると、作られた細胞には病気の症状が現れる。病気にかかった細胞を再現できることで、薬の効果を驚異的なスピードで確認できるようになったのだ。

武田薬品工業の佐々勝則さんは「iPS細胞を使うことで、病気の状態を試験管レベルで再現できるようになった。iPS細胞だからこそできる技術で、大きく変わったと思います」と、語る。

大手メーカーと組んでまでスピードにこだわる山中。そこには1秒もムダにできないという強い思いがあった。

去年亡くなった日本ラグビーのトッププレイヤー、平尾誠二さん。その感謝の集いで、生前、親交があった山中は「治すことができなくてごめんなさい」と胸の内を語った。ノーベル賞以来、山中は自らに問いかけ続けている。「まだ一人の患者も救えていない」と。

山中の拠点は京都にある。鴨川の畔にある京都大学医学部付属病院。敷地の中心にそびえる真新しい巨大な建物が、総工費100億円を投じたiPS細胞研究所だ。

その所長を務める山中の一日は、まさに分刻みの忙しさ。同時進行する様々なiPS研究を進めながら、所長として研究資金集めにも奔走する。

「日本の普通の大学では教授ごとに部屋が区切られていて、隣の研究室が何をしているのかわからない」(山中)というが、この施設は、研究成果を素早く共有するための大部屋方式。何よりもこだわるのはやはりスピードだ。

「患者さんはどんどん悪くなっていくわけですから、時間との戦い。今までの研究とは比べものにならないプレッシャーもあります。いかに医療現場に届けるかが研究所全体の目標ですので」(山中)

手術が下手な“ジャマナカくん”がノーベル賞を受賞するまで

1962年、山中は東大阪の町工場の家に生まれた。父親からは「お前は経営者に向かない、医者になれ」と言われて育った。

父の言葉に従い神戸大学医学部へ。スポーツに打ち込んだ山中は10回以上も骨折。そんな中で世話になった整形外科医に憧れ、自分も目指すことに決める。

国立大阪病院で整形外科医として研修を始めた山中。ところが意気揚々と挑んだ最初の手術は、普通なら30分ほどで行う簡単なものだったのだが、2時間かけても終わらない。そしてついたあだ名が「ジャマナカ」だった。

「患者さんは1回限りの勝負ですから、自分は緊張に弱いんだな、と」(山中)

自分は医者に向かないのではないか。そんなことを考え始めた頃、長年、肝硬変で病床にあった父がなくなった。山中は整形外科医をやめ、難病を治すための研究に取り組む決意をする。1989年、大阪市立大学大学院薬理学教室に入学。長い基礎研究の闘いが始まった。

アメリカ・サンフランシスコ市内に山中のもうひとつの研究拠点がある。グラッドストーン研究所。現在も一研究者としてここでiPS細胞に関する基礎研究を続けている。ここは山中が31歳の時、初めてアメリカに渡り研究を始めた場所だ。

「アメリカには思い入れがあった。これまでやっていない新しいことをやりたかったので、アメリカに何十と手紙を書いて、研究員に応募したのを覚えています。ほとんど返事は来なかったけど、最初に返事をくれたのがグラッドストーン研究所。うれしくてすぐに行くことにしました」(山中)

ここで山中の人生を変える出会いがあった。その相手とは当時、研究所長だったロバート・メーリーさん。メーリーさんは自分の愛車、フォルクスワーゲンの頭文字「V・W」にたとえて、山中にこんな話をした。

「学者として成功するためにはVとWが最も重要だと教えました。VはビジョンのV、そしてWはワークハード。つまり、がむしゃらに働くだけじゃなく、ビジョンがなければいけないということです」

山中はこの話を聞き、初心に返る。

「当時はいい実験をして、いい論文を書いて、研究費をもらって、いいポストに就くというのが目標みたいになっていた。しかしよく考えると、それはビジョンではない。やはり臨床医のときに治せなかったたくさんの患者さんを、自分の父親を含めて、何とかしたい。そういう思いで研究者になったことを思い出して、それが自分のビジョンだ、と」(山中)

3年の研究を終え、山中は帰国する。しかしそこで山中を待っていたのは、厳しい現実だった。当時の山中を知る大阪市立大学の三浦克之教授は「アメリカの環境があまりによすぎる。日本の環境はそれにともなっていない。泣きそうになっているのも見ています」と言う。

アメリカなら専門の職員が世話をしてくれていた実験用マウス。その餌やりから掃除まで、全てが山中の仕事だった。そんな厳しい雑務に追われる中、すでにテーマと決めていた細胞の初期化の研究は一向に進まず、山中は鬱状態にまでなってしまう。

そんな山中を元気づけたのが、クローン羊・ドリーの誕生だった。成長した羊の一部の細胞から羊丸ごとのクローンを作れるという事実が、iPS細胞も夢ではないと確信させたのだ。

そして、奈良、京都と研究の拠点を変え、執念深く実験に明け暮れた山中を支えたのは、難病に悩む患者を助けたいという、揺らぐことのないビジョンだった。

気の遠くなるような実験を繰り返す中、ついに山中のチームは見つけ出す。山中は培養器の中で、世界で始めて細胞を初期化するために必要な4つの遺伝子を特定した。

父を亡くし、基礎医学の道に足を踏み入れてから17年目のことだった。

日本発のiPS細胞が負ける?~山中の秘策と執念

2月19日、京都マラソンのランナーの中に山中の姿があった。この日は海外出張から帰国した翌日。分刻みのスケジュールをぬってマラソンに出るのには理由があった。

「iPS細胞研究所の寄付活動の一環として、マラソンを他の教授たちとも一緒に走っています」(山中)

マラソンでの研究資金集めは、海外では当たり前だという。

「海外はすごいですよ。ロンドンマラソンは走者の半分以上がチャリティーランナーだと思います。何十億というお金が集まるみたいです」(山中)

山中は、欧米に比べて寄付文化がほとんどない日本に危機感を抱いている。サンフランシスコで山中が案内してくれたのは、最近できた巨大な病院。フェイスブックの創業者、マーク・ザッカーバーグの寄付でできた、ザッカーバーグ病院だった。そんな寄付文化は研究環境にも影響するという。

「研究を支援する人が必要なのですが、日本では有期雇用で数年しか一緒に働けない。アメリカでは10年、20年と、寄付を中心としたお金で長期雇用ができる」(山中)

日本生まれのiPS細胞の研究が海外に追い越されるのではないか。山中はそんな危機感と共に走り続けている。

一方で今年3月、理化学研究所でまた新たなiPS細胞の研究成果が発表された。行われたのは目の細胞の移植手術。そこで注目されたのが、世界で初めて他人のiPS細胞を使った手術だということだ。

移植手術の際、患者本人のiPS細胞であれば拒絶は起きづらいが、作製に時間がかかる。今回使った特殊な免疫型を持つ人のiPSは、多くの人に適合するのだという。

理化学研究所の髙橋政代プロジェクトリーダーは「1種類の細胞でたくさんの人に治療できます。期間が短いので、細胞を作るコストもぐんと安くなる」と、語る。

そんな便利なiPS細胞を作り出したのは山中。案内してくれたのは、研究所の2階にある閉ざされた扉だった。最高レベルのクリーンルームで、人間に移植するためのiPS細胞の量産を行い、素早く細胞を提供できるようにストックしているのだ。

「いかに安くたくさんの方に届けるかが必須。iPS細胞のストックを何千人、何万人の人に使うという計画です」(山中)

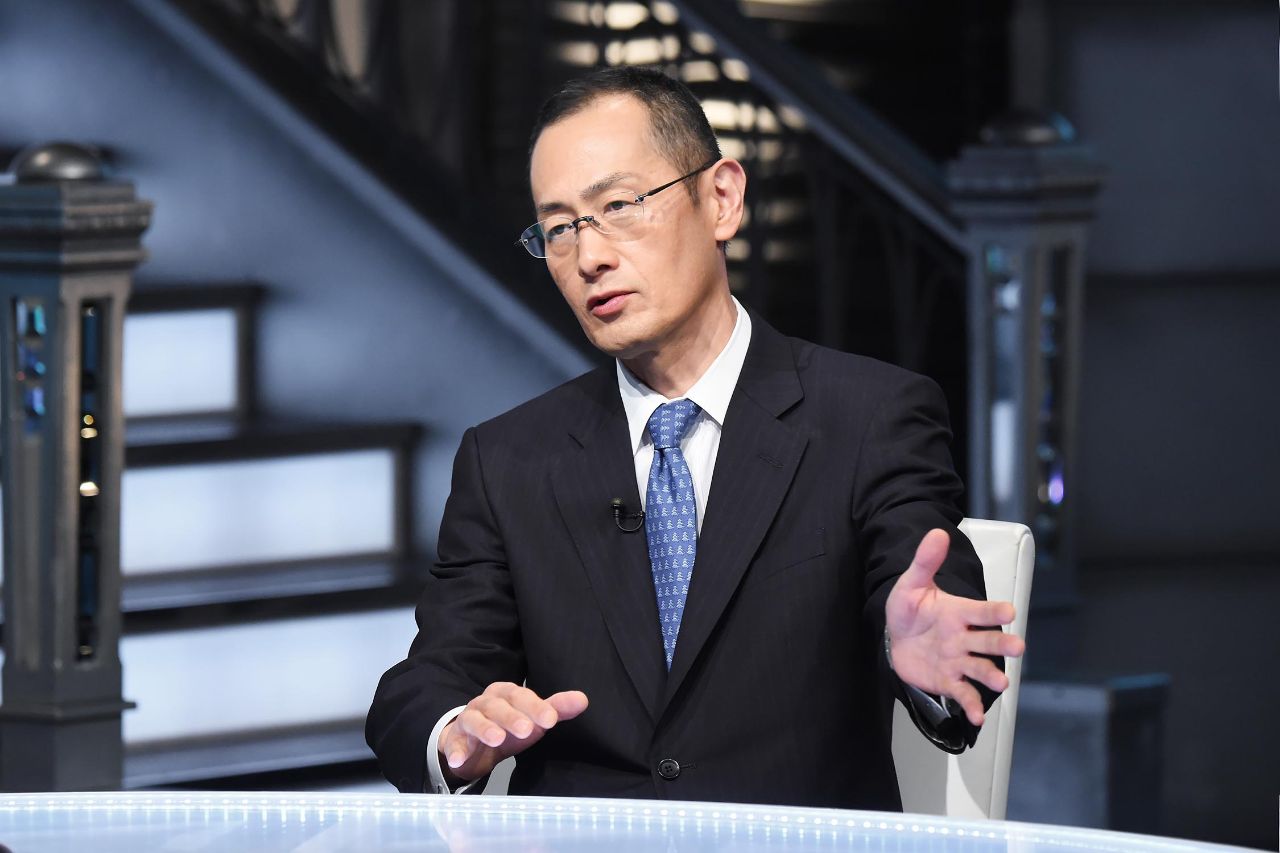

1人でも多くの人を救いたい。山中の闘いは続いている。iPS細胞の将来について、山中はあらためてスタジオでこう語っている。

「健康寿命と平均寿命が今は10年くらい違います。その10年は寝たきりだったり、介護が必要で好きなところに行けなかったりする。僕たちが目指しているのは、それをiPS細胞による再生医療と創薬によって縮めていくことです。ただ医学の基礎研究が一般的な治療になるまでにはだいたい20~30年かかります。この技術を本当の意味で医学に持っていくことです。ノーベル医学・生理学賞なんですね。自分たちは生理学賞として受賞したという印象があります。そこで終わりたくない。医学にしたいという思いが非常に強いです」

~村上龍の編集後記~

山中先生に、体細胞クローン「ドリー」について聞いた。

先生は「ここカットされると思いますが」と前置きして「ドリーは乳腺細胞から生まれたので巨乳女優の名前が付いたんです」と笑顔になった。明るい人だなと思った。

iPS細胞は、困難な試行錯誤の連続の末に誕生した。「何とかなる」という明るさがないと、努力を維持できない。

研究者より、経営者の役割が大きくなったらしい。再生医療に国を挙げての期待が高まる中、想像を絶する重圧があるはずだ。

私たちには、過度な期待を持たず、冷静に希望を見出すことが求められている。

<出演者略歴>

山中伸弥(やまなか・しんや)1962年、大阪府生まれ。1987年、神戸大学卒業後、国立大阪病院で臨床医に。1993年、渡米しグラッドストーン研究所へ。2006年、京都大学でiPS細胞を発見。2012年、ノーベル生理学・医学賞受賞。