バターサンドだけじゃない!~地元客を魅了する絶品菓子

東京・豊島区の「東武百貨店」池袋本店で開かれている北海道の物産展。会場の中に、曲がりながら続く長い行列を発見した。

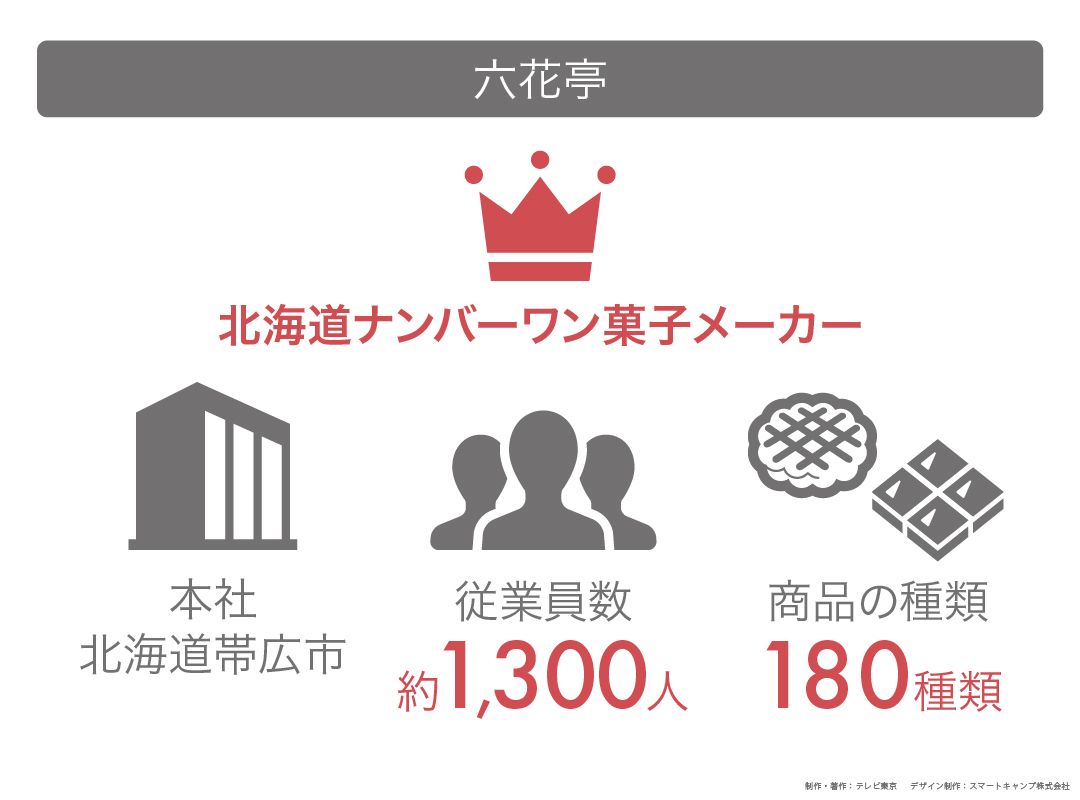

並んででも買いたかったのは北海道土産の大定番「マルセイバターサンド」(10個入り1300円)。クリームの中にレーズンとホワイトチョコが入った一味違うバターサンドだ。その隣で飛ぶように売れていくもう一つの人気商品が、完熟イチゴをフリーズドライし、チョコレートでくるんだ「ストロベリーチョコ(ホワイト)」(630円)。いずれも作ったのは北海道ナンバーワン菓子メーカー、六花亭だ。

札幌市中央区。六花亭の札幌本店は、四季折々の草花がほっとさせる庭がついた、10階建ての自社ビルの中にある。

六花亭といえば「お土産」というイメージが強いが、実は北海道ではまったく違う。「マルセイバターサンド」も売れているが、他にも商品がいっぱいある。ココア風味のビスケット「雪やこんこ」(8枚入り810円)、「六花の森ヨーグルト」(200円)、秋限定の栗を使った「栗きんとん」(185円)……。その数、180種類。いろいろなお菓子を取りそろえているのだ。

全種類、一つずつでも買えるバラ売りで、価格もお手頃。「マルセイバターサンド」は1個125円だ。ショーケースには季節の素材を使ったケーキも並ぶが、ほとんどが200円台という安さ。手頃でいろいろあるから、お客は安心して買っていける。北海道の人たちにとって六花亭は、身近な「おやつ屋さん」という存在なのだ。

帯広本店でスタッフ一人一人に声をかけて回るのは六花亭・亭主、小田豊(71)。1300人いる従業員の、ほとんどの顔と名前を覚えていると言う。

六花亭の本社は北海道帯広市にある。お昼時の社員食堂は工場用の白衣を着た従業員で大にぎわい。その一角に並んでいたのは六花亭のお菓子。ケーキまであって食べ放題になっている。売れ残って賞味期限の近づいた物を集め、従業員のおやつに出しているのだ。

そこに小田もやって来た。しかし、食べるでもなく、なにやらチェックしているようだ。

ようやく一つを手に取ると、割った断面をまじまじと見ている。

小田はスタッフを呼ぶと、そのお菓子を食べさせ、「焼きすぎだろう」と、店舗で見せた顔とは一変して、厳しく指導する。お菓子の味は「これでいいのか?」と絶えず自問自答し続けているのだ。

唯一無二の人気菓子店~六花亭の秘密

北海道中札内村の六花の森工場。ここでは看板菓子「マルセイバターサンド」を1日20万個製造している。

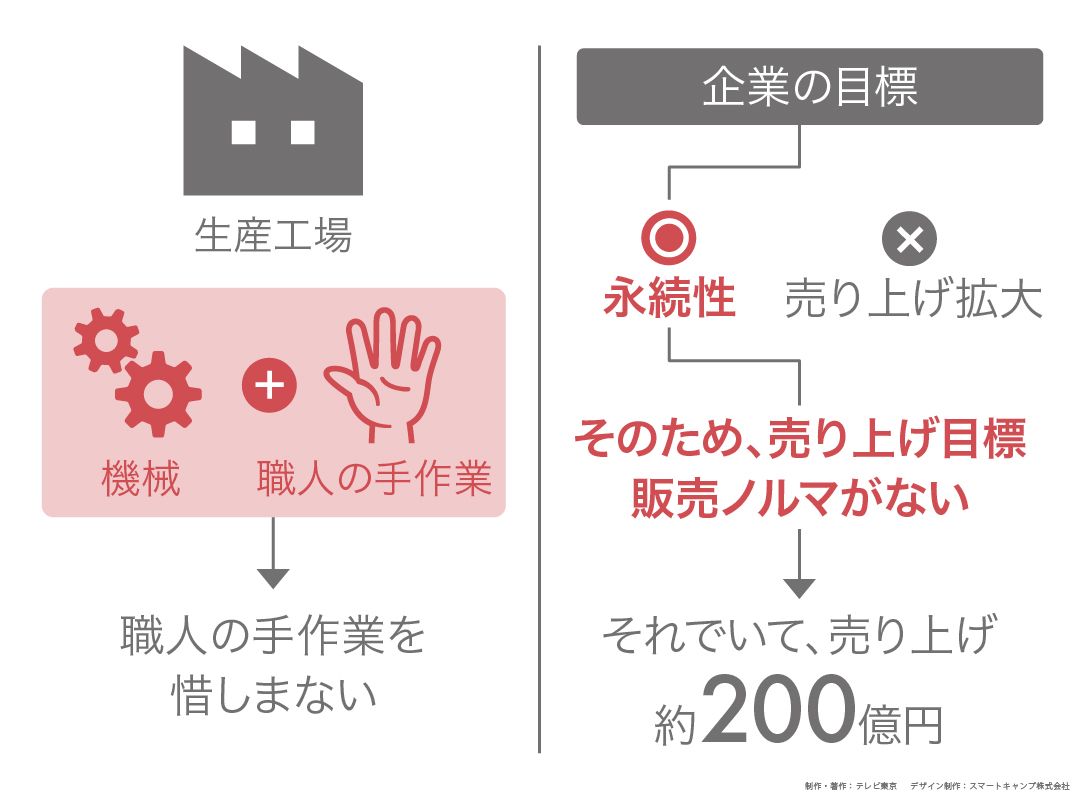

そのビスケット生地を作る部屋を覗いてみると、機械で生地をこねていた。ここまではよく見かける光景だが、続いて職人が手作業でこねていく。すべての面を同じ硬さにする職人芸。こうしないとあのサクサクした食感は生まれないという。これを20万個分、やり続ける。

「やわらかい部分、硬い部分がないように、手の感触だけを頼りに触ってもみ込んで均一にするんです。機械では均一にはできない」(製造管理室・藤田楨市)

大量生産でありながら職人の手作業を惜しまない。これが小田のこだわりだ。

小田の菓子作りの原点となったのは茶道。若い時から50年近く続けていて、大きな影響を受けてきたという。

茶道から学んだのは「時間が生み出す価値」。例えば、作られてから400年と言われるお盆。「黒の漆の上に朱の漆をかけて、使っている間にまだら模様になってくる。時間と共に味わいが出てくる。こんな企業になりたいんです」と言う。

「時間を重ねる事で、価値を高める」。商品にもそんな思想が反映されている。「マルセイバターサンド」は発売から41年。マドレーヌの「大平原」は発売から55年。六花亭には「時間を重ねた」ロングセラーが数多くある。

長く愛される商品を生み出すための秘密は、商品開発室のホワイトボードにあった。そこに書かれているのは、現在改良中の商品。発売後も改良を加えているのだ。

その1つが今年3月に発売したばかりの「北加伊道」(120円)。すでに120万個を売り上げた人気商品だが、小田には気に入らないところがあった。

今売られている「北加伊道」は四角いパイ生地の上に餡を置き、折り畳んで包むという作り方。しかし、これだと4枚重なる部分ができ、上下で火の通りが変わってしまう。そこで作り方を根本から見直し、2枚のパイ生地を使って重なる部分をなくしてみることに。これなら上下で、火の通りに差は出ないはずだ。

試作品を試食した小田は、「やっぱりこっちですよ。新しい製法のほうが理にかなっているよね」。こうして一度発売した商品も、絶えず進化させているのだ。

「今も支持されているお菓子は、例外なく発売した時より良くなっています」(小田)

小田には経営にもポリシーもある。それが「売り上げや規模の拡大を追わない」こと。

「“売り上げ”をはなから否定するわけではないが、『売り上げが目標でない』ことははっきりしている」(小田)

六花亭には売り上げ目標も販売ノルマもない。物産展でどれだけ売れても、東京には進出しない。それでいて売り上げは200億円を叩き出す。

「企業の永続性につながることかどうか。これだけです。永続性につながることであればやる。『あってもなくてもいいもの』ならやらない」(小田)

帯広の小さなお菓子屋から~六花亭が東京に進出しない理由

六花亭の本社には、会社の歴史そのものを表すものがある。それが壁いっぱいに並んだプレート。銅板のプレートに記されているのは六花亭で働いていた従業員の名前だ。

「ここまで一緒にやってきた証です。この人たちの人生を借りて、ここまで来たんですから」(小田)

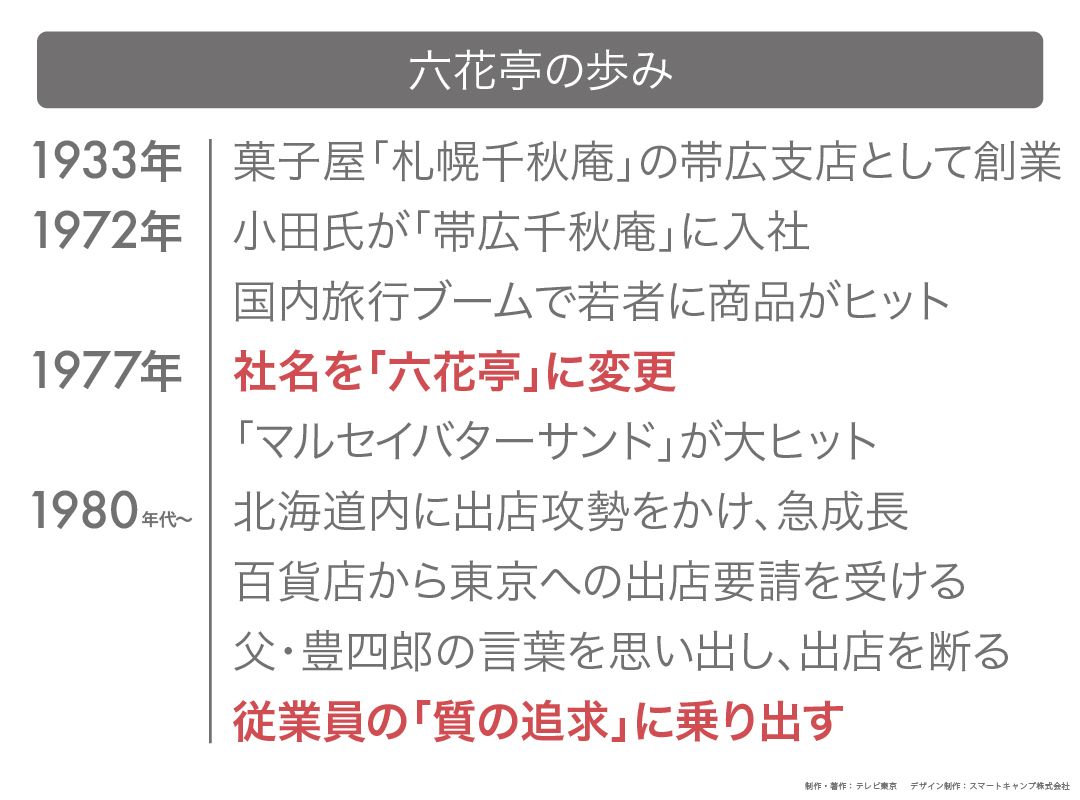

今や従業員1300人の大所帯となった六花亭だが、もとは一軒の小さなお菓子屋だった。創業は1933年。菓子屋、「札幌千秋庵」の帯広支店としてスタート。菓子職人だった小田の父・豊四郎が切り盛りする地域の菓子メーカーだった。

小田が入社したのは1972年。当時、会社は大きな転機を迎えていた。そのきっかけが、国鉄が仕掛けたキャンペーン「ディスカバージャパン」。これで若者の間に国内旅行ブームが起こり、帯広では2つの商品がバカ売れした。それが「愛の国から幸福へ」の切符と、小田の父・豊四郎が作った日本初のホワイトチョコレート。当時、帯広の店には大勢の若い旅行者が詰めかけたという。「朝、シャッターを開けると、パチンコ店の開店を待つようにゴロゴロといた」(小田)という人気だった。

このヒットを機に「千秋庵」にのれんを返し、1977年、社名を六花亭に変更。その記念に作った「マルセイバターサンド」が大ヒットとなり、1980年代には北海道内に出店攻勢をかけて急成長を遂げた。

そんな中、小田に六花亭の未来を大きく左右する決断を迫る転機が訪れた。それは東京の百貨店が開いた北海道物産展に出店した時のことだった。北海道土産として名前を売っていた六花亭には人だかりが。その様子を見た百貨店の社長から、東京への出店要請を受けたのだ。小田は「うちにはまだ早いですよ」と答えたものの、心は揺れ動いていたと言う。

「やっぱり“売り上げ”という魅力がチラチラするわけです。『大都会の東京で勝負したい』というのは、男だからありましたよ」(小田)

だが、迷った小田の頭に浮かんだのは父・豊四郎の言葉だった。それは「デキモノと食べ物屋は、大きくなったら潰れる」。食べ物を作る会社は、規模が大きくなりすぎると、目が隅々まで行き届かなくなり、潰れてしまうという戒めだ。

「大きくなって人が増えれば、『人のばらつき』は避けられない。10人だとコントロールしやすいが、100人になれば商品の“質が暴れてくる”」(小田)

小田は東京には進出しないと決断。その代わりに、品質維持につながる従業員の「質の追求」に乗り出した。

こんな会社で働きたい~驚き!六花亭の独自制度

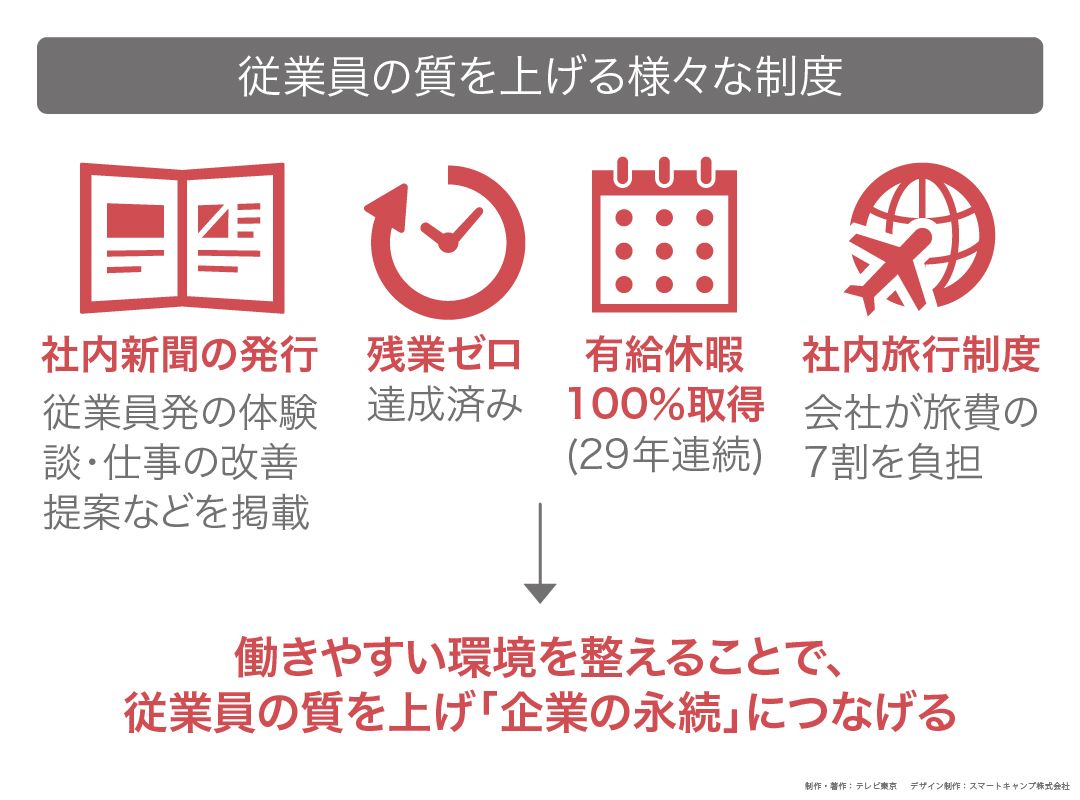

そこで始めたのが「六輪」という社内新聞の発行だった。社内新聞といえば普通は年に数回程度だが、六花亭は毎日発行、30年前から続けている。その中身は「ヤンキースタジアムに行った」というプライベートな経験談から、「棚卸しは1週間単位でやるべきでは」といった仕事の改善提案まで。従業員発の意見や感想が掲載されている。

「私の書いた情報や導入したシステムに『不便』とか『良かった』という生の声が載るんです。『次はこうしよう』と思うし、相手の顔が見える」(システム開発部・向雅也)

そんなことができるのは「生の声」を集めるシステムがあるからだ。それが「1人1日1情報」という制度。従業員は毎日、仕事が終わると言いたいことを200文字程度で作文し、会社に送信する。翌日、その原稿は集められ、小田の後を継いだ経営陣の元へ。多い時は1000通近くになる「生の声」。経営陣は全てに目を通し、「六輪」に掲載する「声」を選んでいく。

「小さな不満なども書かれていて、現場で見ている以外の部分を、それを読むことで知ることができます」(六花亭製菓社長・佐藤哲也)

これには従業員の思考を変える効果も。洋生1課・五十嵐菜穂子は「別の課ではこう頑張っていると知ると、自分たちも効率を上げられないか、いろいろ考えます」と言う。

焼き菓子を担当する焼物2課の松尾俊宜は、「六輪」に載った提案で大きな成果を上げた。

松尾が考えたのは、パイ生地を伸ばす時にどうしても出てしまう端の部分の廃棄ロスを減らす方法。生地の伸ばし方をイチから見直し手順を変えることで、廃棄ロスを4割以上削減させた。「なんでこうなるんだろうと考えなければ気づかなかった。常に考えて仕事をしています」と言う。

社内新聞で従業員との距離を縮めながら、小田は働きやすい環境も整備してきた。例えば、働き方改革で出てきた「残業ゼロ」はとっくに実現。従業員は29年連続で有給休暇を100%取得している。

せっかく取った休みを有意義に過ごしてもらうための社内旅行制度も。社員でもパートでも、6人以上で旅行すると、会社が旅費の7割を負担してくれる(年間20万円まで)。

「一生懸命働いて、一生懸命遊んで、遊んできたからまた頑張ろうと思えるんです」(洋生2課・田中典子)

頑張った人を讃える報償制度は「今月の顔」だ。焼物4課・川村春奈ら「今月の顔」受賞者のために開かれたのが、中札内村「六花荘」での宴。とびきりのウニや大トロをプロの寿司職人が目の前で握ってくれる。小田をはじめとする役員たちも接待に参加した。最後には20万円の特別ボーナスも進呈。

「そんなに『今月の顔』を取りたいと思っていなかったけど、この会に来て、もう1回取りたいなと思いました」(川村)

旅行支援や「今月の顔」の他、最優秀社員には「カナダ旅行と100万円」。返さなくてもいい月6万円の奨学金など、さまざまな制度がある。

菓子作りは地道な仕事。だからこそやる気を引き出す制度や働く環境を整え、従業員の質を上げていく。それが企業の永続につながると小田は考えている。

震災にも負けない~住民も絶賛する地元戦略

9月6日、北海道で発生した北海道胆振東部地震。震源から離れた札幌市内でも、一部地域で家や道路がガタガタになってしまった。さらに道民を苦しめたのが北海道全域で起こった大規模停電だった。

震災の影響は六花亭にも。停電により工場の生産はストップ。商品の各店舗への供給も、

ままならない状態となった。それでも六花亭は、震災当日から営業。自動ドアを開け放ったままにして、地元の客のために店を開け続けたという。

地元の人たちに愛され、町と共に残っていく会社でありたい。そんな小田の思いは形にもなっている。

美術館のような美しい建築の六花の森工場の前には、緑の空間が広がっている。六花亭が所有する庭園「六花の森」。北海道に自生する植物が400種類も集められ、四季折々の花々が、目を楽しませてくれる。敷地面積は10万平方メートルと、東京ドーム約2個分。

この素晴らしい環境を楽しんでもらおうと一般の人達にも公開している(入園料800円)。

「『帯広十勝に六花亭があって良かった』と地元の人が誇りにしてくれる、かけがえのない企業をつくりたい」(小田)という思いからだ。

札幌市内につくったのは「六花文庫」。以前、歯医者の診療所だった築75年の木造一戸建て。秋にはツタが紅葉し、鮮やかに色づくこの建物を買い上げて、地域の人が誰でも利用できる図書館にした。棚に並ぶのは食に関する本ばかり8000冊をそろえた。

時間を重ねることで価値を増す。こうした歴史的な建物を美術館などに変え、地域の財産として残していく。これが小田流の社会貢献なのだ。

~村上龍の編集後記~

「六花亭」のお菓子は非常に有名だが、物産展以外では都内のデパ地下で買えない。

マルセイバターサンドは発売から40年以上、流行には追随しないという考え方だが、商品は洗練されている。売り上げは追わないらしいが、長期的には業績は上がっている。

小田さんご自身も、取り上げるべき話題が多く、印象深く、型にはまらない人だった。

だが、スタジオで最後に「孤独感がありますか」と聞いたとき「あります」という答えが返ってきて、素顔を見た気がした。

経営者は孤独に耐えて決定を下す。それ以外に、経営は、存在しない。

<出演者略歴>

小田豊(おだ・ゆたか)1947年、北海道生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、京都の老舗菓子店で修業。1972年、帯広千秋庵(現・六花亭製菓)入社。1995年、社長就任。2016年、社長を引退。六花亭食文化研究所所長。

(2018年10月4日にテレビ東京系列で放送した「カンブリア宮殿」を基に構成)