280種類のカレーを作る~人気店を支える黒子企業

東京・目黒区自由が丘にあるレトルト商品の専門店「ニシキヤキッチン」自由が丘支店。客が選んでいたのはレトルトカレーだ。定番の「ビーフカレー」に「バターチキン」、「ケララフィッシュ」という珍しい南インドのカレーなども。品揃えはカレーだけで50種類もある。

人気のベスト3は以下のとおり。第3位「ゴルゴンゾーラビーフカレー」(450円)。ルーに濃厚なチーズが溶け込んでいる。第2位「ガーリックシュリンプカレー」(380円)。ハワイのB級グルメ風だ。第1位「レモンクリームチキンカレー」(400円)。レモンの酸味が生クリームに溶けこんだ独特な味わいだ。

カレー以外にもポタージュや世界の鍋料理の素など、バラエティに富んだレトルト食品を販売。コロナ禍による“おうち需要”の拡大もあり、レトルトは人気を集めている。

「ニシキヤキッチン」を仕掛けたのは、宮城・岩沼市にある、にしき食品。従業員400人で、直近の売上高は69億円。創業80年余りの歴史を持つ、レトルト食品の製造販売会社だ。

社内の商品展示ルームを覗いてみると、全部で400種類。カレーだけで280種類もある。その中には見覚えのあるパッケージも。「無印良品」のレトルトカレーだ。いま「無印良品」で人気のレトルトカレーは、実は大半をにしき食品が製造している。「バターチキンカレー」は大ヒット商品だ。

別のパッケージには「アフタヌーンティー」の文字が。全国に86店舗を展開する「アフタヌーンティー・ティールーム」。その土産コーナーに並ぶレトルトカレーもにしき食品が作っている。高級スーパー「成城石井」の「グリーンカレー」もそうだ。

にしき食品の主力事業は他社のプライベートブランドの製造。取引先の数は80社に上る。多くの企業の信頼を勝ち取り、売り上げはこの10年で大幅に伸びた。

280種類ものカレーをどうやって作るのか。工場に並んでいたのは20台の調理釜。毎日、種類を変えて作っているという。

「カレーだけで1日10万パックほどを生産しています」(工場長・阿部耕三)

具材やスパイスを煮込んだカレーは、パウチと呼ばれる袋に詰めて巨大なレトルト釜に入れる。「レトルト」の語源はオランダ語。「高圧と高熱で殺菌する釜」という意味だ。120度以上の熱湯シャワーで殺菌。これで賞味期限はおよそ1年半になる。このレトルトの工程でいかにおいしく仕上げるかが勝負になる。

にしき食品が長年培ってきたノウハウが新商品の開発現場にあった。この日は自社ブランドのマンゴーチキンカレーを試作中だ。出来上がるとスパイスの専門家が味見。「レトルト後、どのくらいスパイス感が残るかを見たい」と言う。

試作品をパウチに入れてテスト用のレトルト釜で加熱殺菌し、再び味を確認する。すると、加熱前に比べてレトルト後は黒っぽくなり、味も劣化してしまった。さらにとろみが変わってしまったのだ。レトルト後に「目指す味」にするのが腕の見せどころだ。

「レトルト前とレトルト後のずれを予測してレシピを立てるのが一番難しい。1個1個レトルトしてないと分からないんです」(商品開発部・寺島純一)

試作するのは年間3000種類にも及ぶが、商品化されるのは100ほどだという。

レトルトをごちそうに~インドで学ぶこだわりのカレー

にしき食品は本場の味の再現にもこだわっている。毎年、社員がインドで研修を行い、現地の味を体験したり、調理法などを学んでいる。

おのずとスパイスも本格的になる。世界26カ国から32種類のスパイスを輸入している。例えば「香りの王様」と呼ばれるカルダモンはグアテマラ産。清涼感のある香りを持つローレルはトルコ産だ。

社員の小山田正史が向かったのは宮城・蔵王町の農家。ハウスで育てているのはカレーリーフというインドのスパイスだ。現地の味を再現するには生の葉っぱが必要だが、輸入品は乾燥させたものがほとんど。そこで、同じインド原産の胡椒を育てた経験を持つ関口英樹さんを見つけ出し、10年前に栽培を依頼した。

「実際にインドに行ったメンバーから、どのように生えているのかとか、インドの気候の特徴を関口さんに伝えて育てていただいてます」(小山田)

温度管理や肥料など、試行錯誤しながら、3年後には収穫できるようになったという。

「本当に年を追うごとに出来が良くなっている。ありがたいですね」(小山田)

カレーリーフはミキサーにかけ、ピューレ状にしてルーに投入。これで柑橘のような香りとスパイシーな味わいになる。

そんなこだわりカレーを食べられる店が本社の近くにある。にしき食品が作った直営レストラン「ニシキヤキッチン」岩沼店だ。

メニューを開くとカレーだけで50種類もある。「鶏キーマカレー」は320円。人気ナンバーワンの「レモンクリームチキンカレー」は400円。この店では自社ブランドのレトルトカレーを温めて客に提供している。カレーは商品の販売価格。ご飯やサラダは別料金だが、お得感満載だ。

会長兼社長・菊池洋(72)がこの店を作ったのはマーケティングのため。売れる商品や客の反応を確かめているのだ。目指すのは世間のイメージをくつがえすレトルト商品だという。

「『ごちそうレトルト』という言葉を掲げて挑戦してきました。『うまい』と言われるレトルトを作ろう、と」(菊池)

家族経営の佃煮店を救った印刷会社の営業マン

西木食品(現にしき食品)の創業は1939年。最初は家族4人とパート20人で営む佃煮店だった。だが、高度経済成長期に食生活が変わり、佃煮だけでは立ちゆかなくなる。

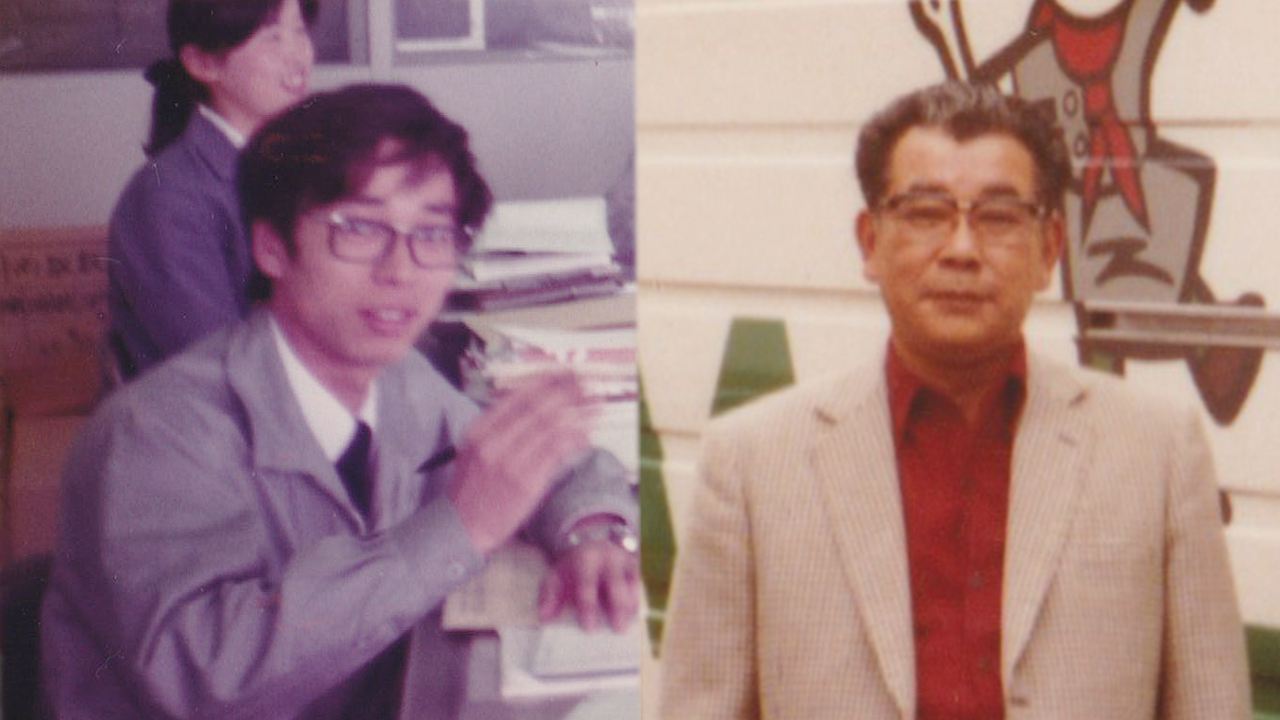

そこで2代目の社長・西木睦雄はレトルト食品の製造を思い立ち、レトルト釜の導入を検討。その話を聞きつけ、釜を売りに来た営業マンが現会長の菊池だった。菊池は当時、凸版印刷の社員。1969年に全国発売した「ボンカレー」が大ヒットすると、凸版印刷はその波に乗り、レトルト食品のパッケージや製造機械まで売っていたのだ。

にしき食品は菊池からレトルト釜を購入。かくしてレトルト事業をスタートさせたが、商売にならない状態が6年も続く。

「佃煮の職人さんたちですから、『社長が勝手にレトルト釜を買った』みたいな感じで、レトルトそのもののことが分からないんです」(菊池)

そもそも商品が開発できなかったのだ。こうなったら釜を売り込んできた菊池に頼るしかない。西木は菊池に「うちに助けに来てくれないか」と懇願した。

父親ほどの年の西木から3年にわたって頭を下げられた菊池は情にほだされ、1981年、にしき食品に入社する。

工場の一角にはその頃の思い出の機械、テスト釜が置いてある。そのテスト釜で、菊池たちはカレーやパスタソースを作ってはスーパーに売り込んだ。しかし、大手メーカーの商品で棚はいっぱいで、にしき食品が入り込む余地はなかった。

そこで菊池は売り込む相手を変える。それが仙台に新しくできたファミリーレストラン「ミルキーウェイ」。この店に業務用のパスタソースを売ることに成功する。現在は「ビッグボーイ」と名前が変わったが、取引は続いている。

レトルト業界では通常1000キロ単位でないと生産を請け負わない。だが、にしき食品は200キロから受注。取引先の要望に細かく応じていると、弁当チェーンなどからも依頼が来るようになった。

「少しずつ声がかかって、取引量が増えていきました」(菊池)

レトルト事業を軌道に乗せた菊池はその手腕を買われ、1991年、社長に抜擢された。

水と塩でカレーが変わる~人気店が絶賛するレトルト

その頃のにしき食品は、取引先からの要望で、少しでも安くするモノづくりをしていた。しかしある日、転機が訪れる。パート社員が水筒を持参して食事しているのを菊池が見かけた時のことだ。菊地が理由を聞くと、「会社の水道はカルキ臭くて、飲めたもんじゃない」と言うのだ。

「社員も飲みたくないような水で商品を作っていたのか」と愕然とした菊池は、改善策をあれこれ試した末、数千万円ものコストをかけて浄水器を設置。続いて塩も見直し、価格がそれまでの5倍もする沖縄の塩を使うようになった。

「水を変えたのは、草野球でピッチャーをプロに変えたようなものです。塩をキャッチャーにたとえると、バッテリーを変えただけでチームが変わるんですよ」(菊池)

こだわり路線に手応えを感じた菊池は、野菜も国産中心の質の良いものに変更。油などあらゆる素材のレベルを上げていった。

すると人気店から声がかかるようになる。ビーカー入りの手作り焼きプリンで有名な神奈川県葉山町の「マーロウ」。にしき食品との出会いは、市場調査で訪れた食品展示会だったという。

「ふだんはレトルトのものは試食するまでもないと考えていたので、市場調査の時も目に留めていなかったんです。でも何か違う雰囲気を感じたので一口食べてみたら、ちょっと感動しました。とにかくおいしかった」(副社長・白銀剛さん)

「マーロウ」はもともとレストランで、人気メニューがカレーだった。これをお土産にしたいとにしき食品に相談。店の味を忠実に再現したレトルトカレーを共同開発した。

一方、有機野菜などの宅配サービスで知られる「らでぃっしゅぼーや」にも、にしき食品が作ったレトルトカレーが。野菜や肉を厳選して開発したカレーで、「らでぃっしゅぼーや」はパッケージに大きく「にしきや」と出すほど信頼している。

「具材の選び方も丁寧で、カレーが好き、レトルト食品が好きという愛着のある開発をされていると思います」(商品本部・向井啓治さん)

菊池の改革で地方の小さな会社が大きな飛躍を遂げた。

「無事なカレーを買いたい」~窮地を救った1本の電話

2011年3月に起きた東日本大震災。海岸から4キロ地点にあるにしき食品も津波に襲われた。社屋は土砂に覆われ、工場の生産ラインもストップした。

菊池が恐れたのは「取引先が離れていってしまうのではないか」ということだった。ところが震災から2週間後、東京支店から菊池に電話が入る。「無印良品から連絡があって、無事な在庫があれば全て買い取ってくれる」というのだ。

取引先の無印良品が、在庫を買い取ることで復興資金を作ってくれたのだ。

「これには私も『いやあ』と思いました。(良品計画の)社長が『復興まで待つ』と。それが会社の一番のモチベーションになったんじゃないですか」(菊池)

「復興まで待つ」。社員はその言葉を今も忘れていない。

「すごくビックリしました。『待っていてくれるの?』と。本当にありがたかったし、社員の絆というか、復興に向けて頑張っていこうと気持ちが1つになったと思います」(資材部・中舘聡子)

社員は一丸となり、震災から45日後には生産ラインを再稼動させた。

そしてにしき食品は今、地域と共に新たな商品を作り始めた。仙台市井土地区。井土生産組合の大友一雄さんが育てているのは「井土ねぎ」だ。

以前は米や大豆を作っていた井土地区。しかし田畑が津波をかぶり、塩害で育てられなくなった。そこで塩害に強いネギに転換すると、甘くてトロッとしたネギが育ち、新たな特産品となったのだ。

にしき食品はこのネギの甘みを生かしポタージュを製造。冬の期間限定商品として売り出した。

「井土ねぎの頑張っている姿を味にして販売してもらえるのは、うれしいことですね」(大友さん)

他にも地元・宮城の野菜を積極的に取り入れている。東松島産のスイートポテト、仙台産のちぢみ雪菜、大崎産のデリシャストマト……。

「一生懸命作っている野菜があります。それを宣伝して地域を活性化できるレトルト商品を作りたい。それが『ごちそうレトルト』の延長なのかなと思います」(菊池)

※価格は放送時の金額です。

~村上龍の編集後記~

最初、謎だらけだった。なぜ印刷会社の営業だった人が、トマトソースを作れたのか。南インドのカレーが作れるのか。わたしたちは「経緯」を無視している。ごちそうのレトルトカレーができるまでに、長い時間がかかっていて、浄水器を設置、塩も切り替えた。毎年10人ほどの社員をインドに派遣、10年ほど続いている。必要なことを1つ1つ実践してきた。行き当たりばったりという面もあったが、方向性は間違ってなかった。菊池さんが、見据えた方向性だ。

<出演者略歴>

菊池洋(きくち・ひろし)1949年、愛知県生まれ。1973年、山形大学卒業後、凸版印刷入社。1981年、西木食品(現にしき食品)入社。1991年、社長就任。

(2022年1月20日にテレビ東京系列で放送した「カンブリア宮殿」を基に構成)