京都で大人気のカバン店、一澤信三郎帆布

京都市東山区、浄土宗の総本山「知恩院」の近くにある人気店、一澤信三郎帆布。売っているのはカバン。しかもすべて特別な布でできている。

ダントツ人気の看板商品は「道具袋」(3240円~)という名のトートバッグだ。色やサイズのバリエーションも豊富で、いろいろな使い方ができる。例えばビジネスなら、書類やパソコンなどをたっぷり入れてもOK。持ち手の色を変えたものはお洒落な大人の雰囲気に。大きな内ポケットがついて貴重品も入る。中にはペットの子犬を入れている人も。

ちょっと小さめの「手提げ」(2916円~)は女性に人気。サイズがお弁当入れにピッタリだとか。また、最近人気なのが一見ランドセル風の「リュック」(2万2680円~)。実は昭和20年代から形は変わらない。

どのカバンにも、ちょっとクラシックな「信三郎帆布」というタグがついている。

布で包むと書く一澤信三郎帆布の店先ののれんの文字は、故・永六輔さんが書いてくれたという。ブラっとやってきた俳優の角野卓造さんもこの店の大ファン。「足掛け20年以上なると思います。トートバッグは、この前ある番組で『何枚持ってるの?』と聞かれたので数えてみたら、47枚ありました」と言う超リピーターだ。

店主の一澤信三郎(69)が、店の象徴とも言えるカバンを見せてくれた。「うちのおじいさんが考えた牛乳ビンの配達袋。20本入る」と言う「牛乳配達袋」(8640円)は、今も販売している。その持ち手をロープから布に変え、誰もが使いやすいようにしたカバンも。縦長の大きめのサイズのものは、「結構重たいものも入れるから、底も頑丈にして底鋲を打った」そうだ。

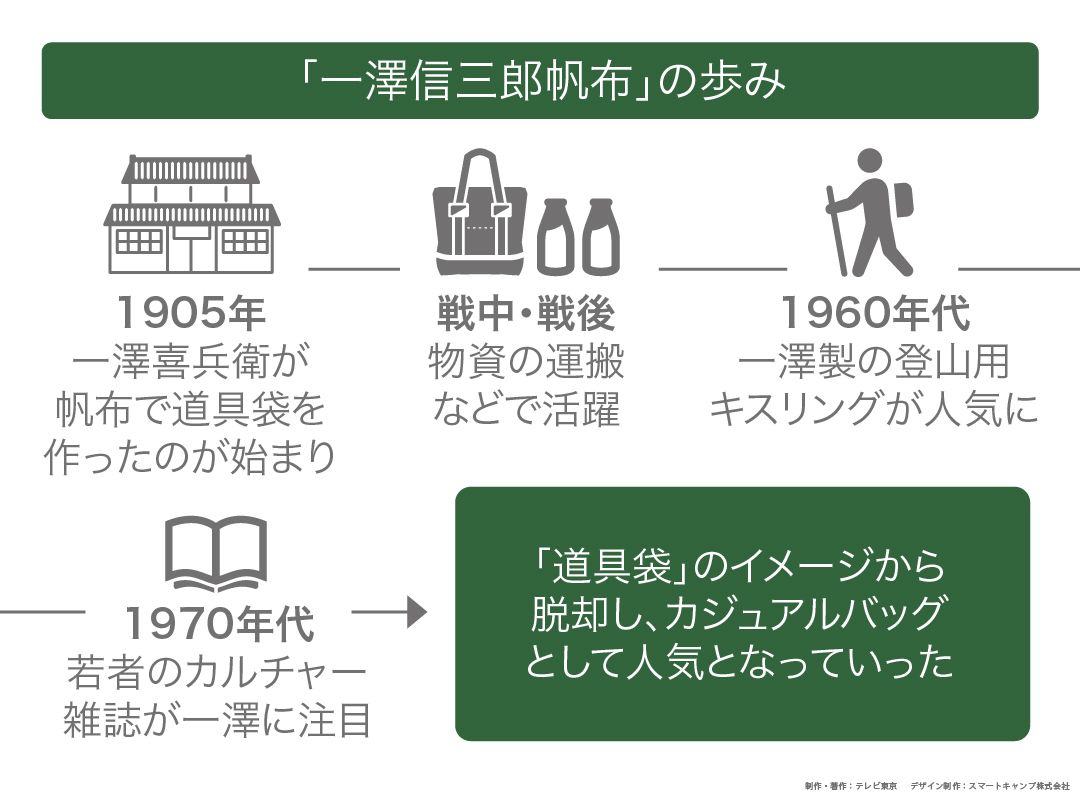

一澤帆布の創業は1905年。信三郎の曽祖父・喜兵衛が、丈夫な帆布で道具袋を作ったのが始まりだ。屋号や商品名を書いたカバンは、自転車のハンドルに掛けて「走る広告塔」として人気となった。

さらに戦中・戦後は、物資の運搬や食料の買い出しに丈夫な一澤製が重宝した。1960年代になると登山ブームが到来。一澤製のキスリングは、「一流のアルピニストの証」ともてはやされた。70年代になると、「平凡パンチ」などの若者のカルチャー雑誌が一澤に注目。素朴な帆布のカバンに光が当たり、「道具袋」のイメージから脱却。お洒落なカジュアルバッグとして人気となっていった。

古くて新しい「経営」と「働き方」

一澤信三郎帆布のカバンは、店から徒歩1分のところにある工房で作られている。ここで働いているのは70人の職人たち。作業は創業当時と変わらず、全て手作りだ。

帆布とは木綿や麻の布で、その名の通り船の帆として使われていたものだ。厚手で硬いため、カバンにするには熟練の技が必要。木槌でしっかり叩かないと、折り目がつかない。きれいな角を作るための「額縁折り」という技も、槌で細かく叩いて行われる。

カバン作りは縫製を担当する「ミシン」と、それ以外のすべてを行う「下職」の2人1組で進める。お互いの仕事のペースを合わせるチームワークが重要だ。

「金具を打つとかをやりつつ、次のカバンの準備をしなきゃいけない。いかにうまく回すかを考えながらやらなきゃならないので、結構頭を使います」(下職・普代桃子)

糸の始末も、通常なら鋏で切って終わりだが、ここではほつれないように縫い目の内側に入れ込む。100年続くこうした一手間の積み重ねにより、信頼と評価を築いてきた。

そんな一澤信三郎帆布には、名だたる企業からもコラボの依頼が次々と舞い込む。髙島屋が創業180年を記念して360個限定で販売したオリジナルのカバンもそのひとつ。大正から昭和にかけて髙島屋が使っていた包装紙の模様を基にしたもので、縁起がいいとされる魚や蝶などの、「吉祥文様」をちりばめている。

「(一澤には)伝統があり、京都の人に信用がある。実際に使いやすい。大変好評ですぐに完売いたしました」(髙島屋顧問・米田庄太郎さん)

京都の名門、同志社小学校のランドセルも一澤製。高学年になると大きめのリュックに。卒業しても使い続ける子が多いという。

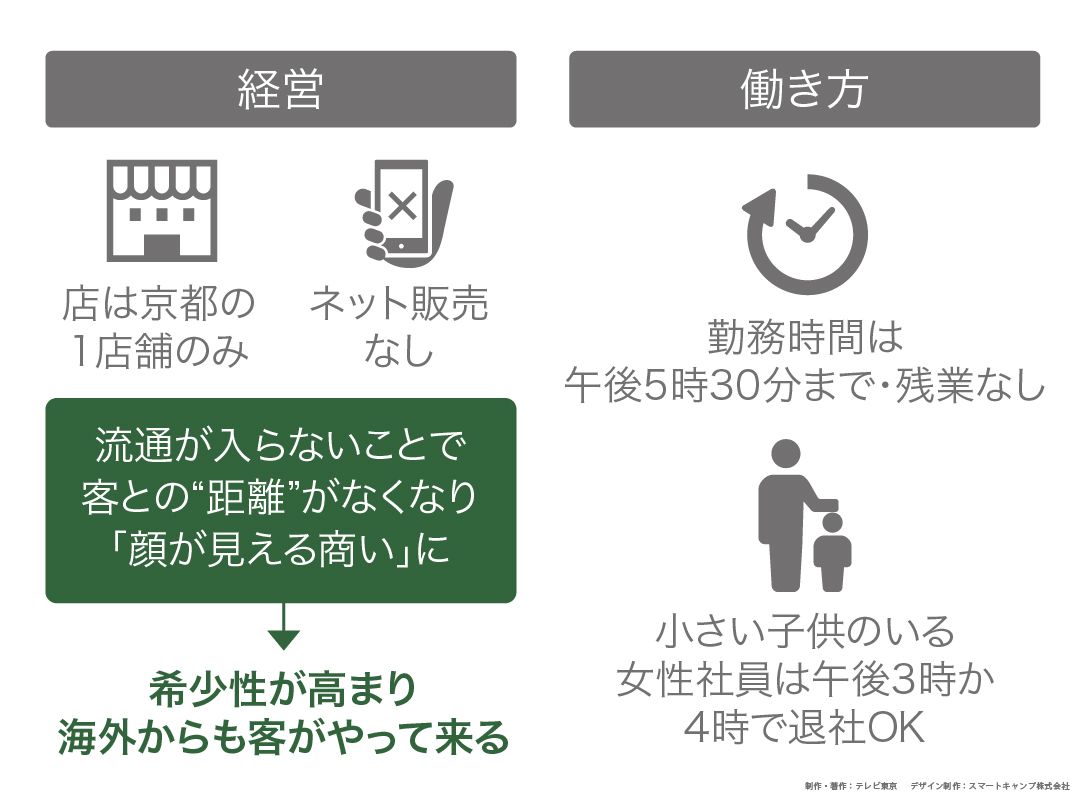

100年以上続く一澤信三郎帆布の経営のやり方は「古くて新しい」。まず、店は京都の1店舗だけ。メールや電話で注文を受けてはいるが、流行のネット販売はしていない。逆にそれが希少性を高めている。

ここでしか買えないから、海外からも客がやって来る。評判を裏付けるのがイギリスの有力雑誌「MONOCLE」。「旅のベスト50アイテム」という特集で、一澤信三郎帆布の「道具袋」が「ベストトラベルバッグ」として選ばれたのだ。

高まる評価にも、信三郎は昔からの売り方を変える気はない。

「お客さんとの間に流通が入ると、距離ができてくる。顔が見える商いをしてる限りは確か。そういうかたちは間違いない」(信三郎)

「古くて新しい」のはその働き方も。一澤信三郎帆布には基本、残業はない。勤務時間は5時半まで。ところが店舗スタッフの山本可奈は夕方4時をすぎると帰る。山本には2歳と7歳の子供がいる。子供が小さいうちは3時か4時でOK。いい仕事はいい家庭から、という慣わしだ。定年もない。工房の最高齢、田畑弘光(76)は「体が動く限りは、好きなようにさせていただいています」と言う。

創業以来113年、一澤帆布は製造から経営まで変えることなく生き残ってきた。

京都老舗カバン店に起きたお家騒動

一澤信三郎帆布ではカバンの修理も受け付けている。毎月100個ほどの修理の依頼がある。穴が開いたり、持ち手がボロボロになったり。愛用のカバンの修理はいわば究極のオーダーメード。最後に新品のハトメを打ち付け、「ICHIZAWA」マークでカバンが息を吹き返す。

職人にとって、修理は腕の見せどころだという。板橋信明は「やっぱり思い出がたくさん詰まっているものなので、失敗できないですし、気を遣います」と言う。

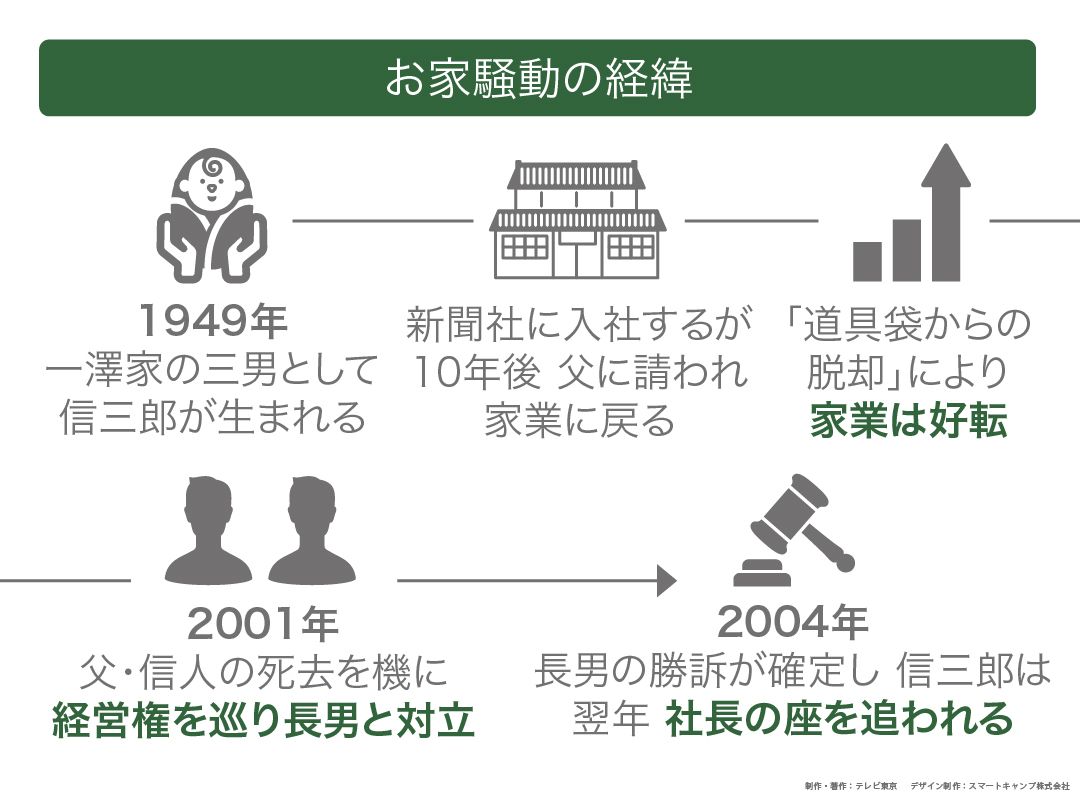

信三郎は1949年、一澤家の3男として生まれた。大学を卒業後、朝日新聞社に入社。だが10年後、父・信夫に請われて家業に戻った。

当時、一澤帆布は従業員10人ほどの零細企業。化学繊維の台頭で廃業寸前の危機にあった。4代目社長となった信三郎は、一般の人にも使ってもらえるカバンを目指した。家業を立て直すには「道具袋からの脱却」が必要と考えたのだ。それがファッション雑誌の目に止まる。広く世に知られるようになり家業は好転。従業員も70人に増えた。

だが2001年、父・信夫が亡くなると、事態は大きく変わっていく。会社の経営権を巡って、長男の兄と三男の信三郎が裁判で争うことになったのだ。

父の遺言書には、信三郎が株式の大部分を相続することが書かれていた。だがその4ヶ月後、兄を継承者とする2通目の遺言書が出てきたのだ。民法では新しい日付のものが有効となるが、信三郎は不自然な点があると訴えた。老舗のお家騒動に京都中が注目した。

結局、2通目の無効を求めた信三郎の訴えは最高裁に受け付けられず、2004年、兄の勝訴が確定した。信三郎はその翌年、創業100年の年に社長の座を追われることになった。

「奈落の底まで落ちる寸前までいくかなと。家族も含めて心配かけた」(信三郎)

廃業も考えた信三郎。だが、ずっと共にしてきた70人の職人全員が信三郎についていく道を選んだ。会社を追われる日、全員で掲げたのは「ウィー・シャル・リターン」の文字。「我々は必ずここに戻って来る」。みんなの気持ちが信三郎の職人魂に火をつけた。再びカバンづくりをすることを決意したのだ。

職人の北川信一は「納得のいかない判決に対して腹立たしい思いもありました。全員同じ気持ちになって社長と話して、一緒にやってくださいって」と、当時を振り返る。

さらに信三郎を後押ししたのが妻の恵美だった。

「大変な時は女の方が強いですから。皆さんに忘れられない間に、なんとか店をオープンしないと。全員が必死になってくれたので」(恵美)

「この人が『あんたは今まで一生懸命に一回もなったことはないんだから、一回くらいは一生懸命働いたらどうや』って(笑)」(信三郎)

新しいカバンへの挑戦~奇跡の逆転物語

全てを失い、ゼロからの再出発。前と同じ商品を作ることはできない。それまで職人たちは、定番の品を改良するのがせいぜいだったが、これを機に目の色が変わったという。自ら考え、新しいカバンへの挑戦が始まった。

「やっぱり生まれ変わったというところを、世間、お客さんに見せていかないといけないから」(信三郎)

信三郎も新作を考えた。それを担ったのが南区にある染色工場。分厚く目が詰まった帆布は染料がなじみにくい。信三郎が目指した柄物のプリントを唯一、引き受けてくれた。

「新しいスタートを切りたい、その中でこのプリントが必要だという思いで来られたので、なんとか力添えになれたらなと思いました」(西田慎司さん)

あくまで手染めにこだわる信三郎。困難な帆布の染めに、職人は試行錯誤を繰り返した。そして完成したのが、京都らしい色合いの更紗模様の生地。信三郎がデザインしたカバンは今に続く人気シリーズとなっている。

その頃、京都では信三郎を支援する輪が広がっていた。友人たちが作った「一澤信三郎さんを応援する会」の中心メンバー、小島富佐江さんは「そんなとんでもないことが起こるのかと思って、皆、びっくりしました。ちょっとお金を集めて、何かあった時にそれを使っていただけるようにできたらいいね、と」と語る。

その呼びかけに応じて、全国200人を超える人から、心のこもったメッセージとともにカンパが集まった。「応援する会」はそのカンパで新聞に、信三郎の店のオープンを告知する全面広告を出した。

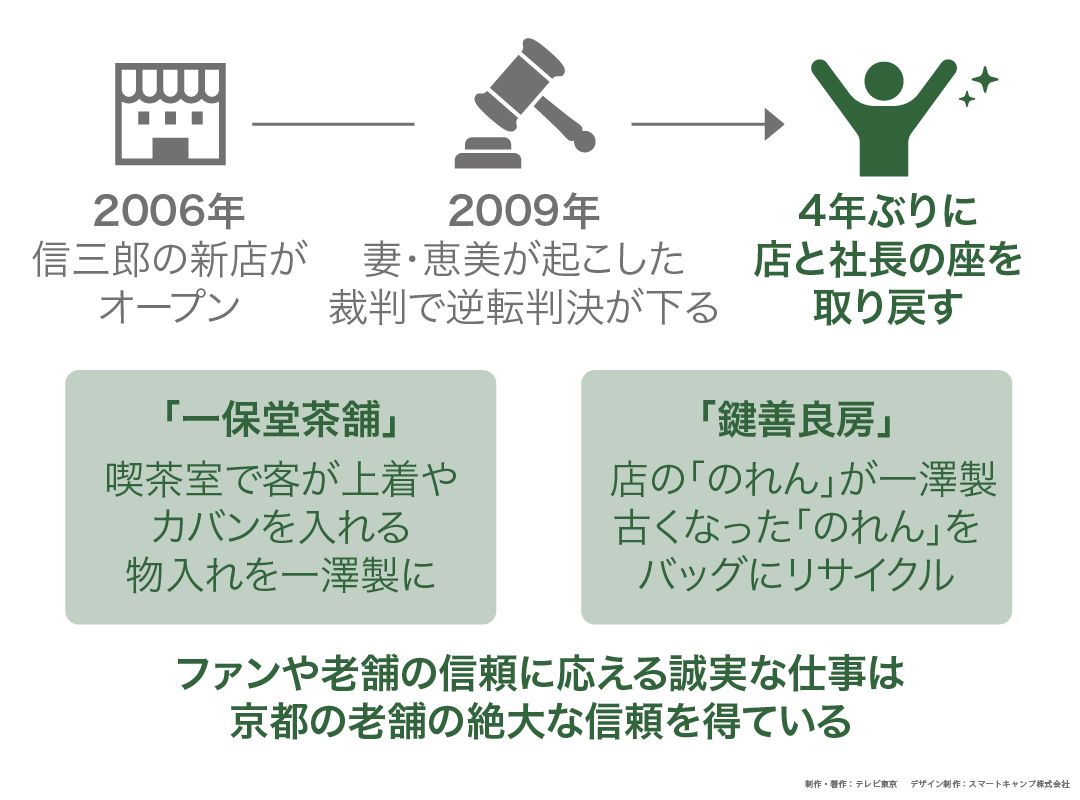

2006年4月6日。元の店の向かいに信三郎の店がオープン。それを知ったファンが全国から集まり、連日、行列ができた。作るそばから売れていく、上々の門出となった。さらに3年後に奇跡が起こる。妻・恵美が起こした裁判で、2通目の遺言書は偽物とする逆転判決が下ったのだ。信三郎は4年ぶりに店と社長の座を取り戻した。

「テレビドラマの逆転勝訴のような雰囲気というのか。夢みたいな話でね。裁判官のお話が終わって外へ出た瞬間に、みんなで電話をかけまくりました」(小島さん)

「得難い経験はした。結果から言えることだけど、ありがたいことだな、と」と、信三郎は振り返る。今、その誠実な仕事は、京都の老舗の絶大な信頼を得ている。

1717年創業の「一保堂茶舗」(中京区)。店内の喫茶室にある、客が上着やカバンを入れる物入れが信三郎製だ。「お茶がこぼれてお客様のお荷物にかかってはいけないので、ふたをさせていただきます。万が一があっても荷物は守れます」と、川越順子さんは言う。

一方、八坂神社の門前に店を構える「鍵善良房」(東山区)は、創業およそ300年の和菓子の老舗。江戸時代から続く木型で作られる繊細な干菓子とくずきりで有名な店だ。そののれんも信三郎帆布。かつて今西善也社長が、古くなったのれんを「もったいない」と信三郎に相談したところ、味のあるバッグにリサイクルをしてくれたという。

「儲からない仕事で本当に申し訳ないんですけど、と言ったら、信三郎さんが『面白い、それやろう』と。ノリノリで『どんなん作る?』と一生懸命聞いてくれたんです」(今西氏)

ファンや老舗の信頼に応える仕事。これが信三郎帆布の誇りだ。

古くて新しいビジネスに外国人エリートも興味津々

八坂神社から出てきた大勢の外国人が、一澤信三郎帆布に向かった。

「このカバンには職人の技の確かさと情熱を感じるよ。すごく興味深いね」などと感想を語る彼らはただの観光客じゃない。アメリカで経営を学ぶ大学院生たちだ。最先端のビジネスエリートを目指す学生たちが一澤の経営に着目し、毎年視察に訪れているのだ。

見学のあとは質疑応答。「このカバンはほぼ100年作り続けている」という信三郎の説明に興味津々の様子だ。「事業を拡大する考えはありますか? たとえばネット販売や海外展開は?」と質問する女性に、信三郎の答えは「まずない。製造直売で物を売っていると、流通経費がかからないから、値打ちがあるものができる」。

ビジネススクールで学ぶこととは、真逆とも言える信三郎のビジネスに、みんな戸惑いがちだ。「アメリカでは全てが利益優先です。たくさん作ってたくさん儲けることを考えます。ここの経営は私たちが学んでいるのと全く違うわ」「カルチャーショックだよ」と、感想を述べる大学院生たち。授業の仕掛け人であるエモリー大学のネグロ教授は、一澤から学ぶ点は多いという。

「一澤のビジネスは、拡大しなくても成功できるといういい例です。時代遅れと、時代の先取りの両面がある。まさに永遠のビジネスですよ」

一澤信三郎帆布では毎月、ある特別なカバンを100個作っている。発注したのは大阪・天王寺区の聖バルナバ病院。この病院で恒例となっているのが、赤ちゃんの誕生の記念に一澤製のマザーズバッグを贈ること。哺乳瓶を入れるなど、なにかと便利だ。赤ちゃんが大きくなったら、今度はその子が持つようになる。

「布で包む」一澤のカバンは、人の思いも包み続ける。

~村上龍の編集後記~

京都には、名だたる老舗と、世界的な先端企業が並び立つ。「温故知新」ではなく、伝統が革新をダイレクトに支えている。

「一澤信三郎帆布」は、職人用バッグをベースに、一般用の製品を作り出した。だがそれは単なる「アレンジ」ではなく、さらに本質は、変わっていない。

「使う人のために」という価値観において、まったく同じだ。

長い長い歴史と未来への想像力が、ごく自然に共存する街・京都にしか生まれようがない、商品かも知れない。

硬く、厚く、丈夫な帆布と、柔らかなアイデアが、矛盾なく、そして美しく融合している。

<出演者略歴>

一澤信三郎(いちざわ・しんざぶろう)1949年、京都府生まれ。同志社大学経済学部卒業後、朝日新聞大阪本社に入社。10年後、家業である一澤帆布に入社。4代目を継ぐ。

(2018年5月10日にテレビ東京系列で放送した「カンブリア宮殿」を基に構成)