33カ月連続増収~「ナチュロ」絶好調の秘密

1974年にセブン‐イレブンの1号店が生まれて以来、驚異的なスピードで拡大を続けてきたコンビニ市場。しかし去年、コンビニチェーンの店舗数が初めて減少した。飽和状態に加え、ドラッグストアのコンビニ化などが進み、転換期を迎えている。

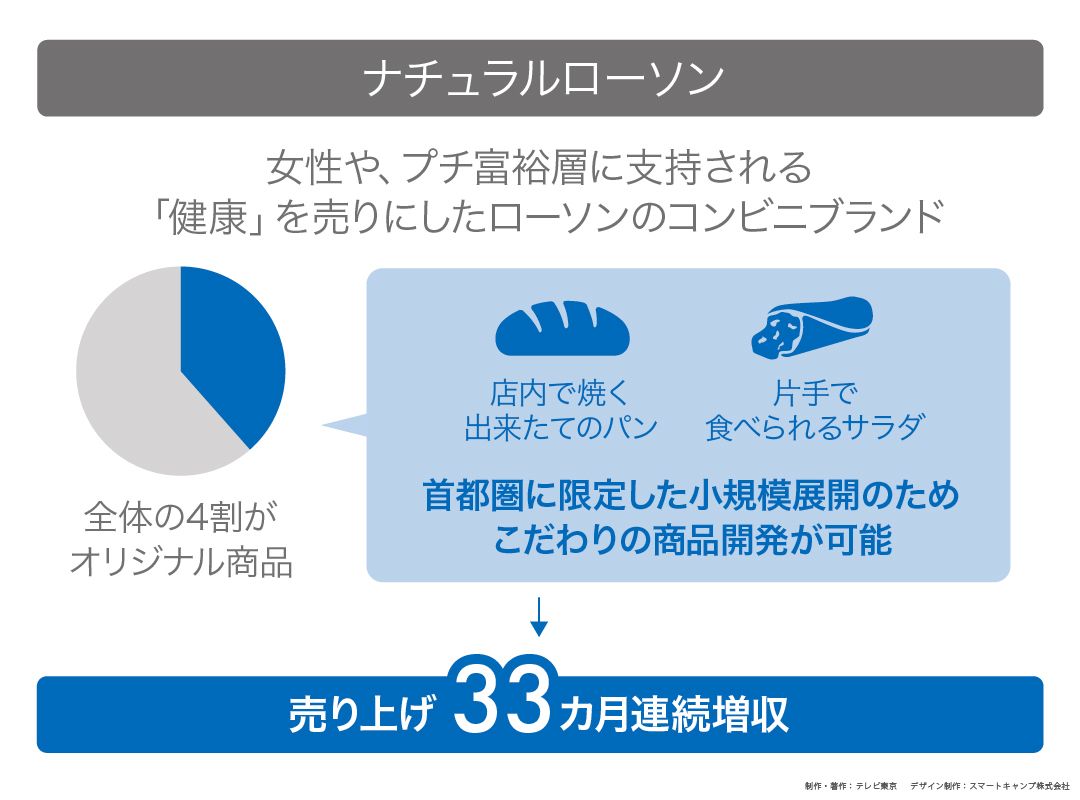

そんな業界にあって33カ月連続増収という驚きのチェーンが赤い看板のナチュラルローソン、通称「ナチュロ」だ。

ローソンといえば人気なのが「からあげクン」だが、ナチュラルローソンのレジの横には「からあげクン」もおでんも置いていない。

代りに目につくのが焼きたてのパンが並んだ棚。コンビニなのに、レジの後ろでパンを焼いているのだ。中に甘さ控えめの粒あんがぎっしり入った「あんこギッフェリ」(167円+税)は、10年以上人気ナンバーワンのベストセラーだ。

充実しているサラダのコーナーのヒット商品はメキシコ料理の「トルティーヤ 照焼チキン」(306円+税)。野菜たっぷりで「片手でサラダ」という手軽さが受けている。

日本各地の特産品を生かしたオリジナルのお菓子のシリーズもある。例えば長野県産の洋梨を半生に煮詰めたドライフルーツ「ラ・フランス グラッセ」(276円+税)。手作り感いっぱいでフルーツのおいしさがちゃんと残っている。

こうしたオリジナル商品は全体の4割を占める。

ナチュラルローソンは2001年、「健康」を売り物に誕生。女性や、多少高くてもいい物を欲しがるプチ富裕層に支持されてきた。

その最大の特徴は店舗数にある。通常のローソンは全国に1万4400店舗だが、ナチュラルローソンは首都圏にしかなく、145店舗と規模は100分の1。規模が小さいから、こだわりの「尖った商品」も開発できる。

東京・中央区にある中央銀座一丁目店はフランチャイズの一軒。オーナーの宇登裕紀は「私自身、ナチュラルローソンが好き」と言う。2006年に1軒目をオープン。今ではこの界隈で9軒を営む。

「発注も売り場も自分の意思。そこに面白味があります」(宇登)

例えば店の入り口の前には「ロイヤルクイーンのいちごサンド」の手書きの立て看板が。

「基本的に店の前には何も置かずすっきりさせて、立て看板だけを置く。それでお客様の目にしっかり留まり、入り口の近くにコーナーを展開しています」(宇登)

コーナーを飾る布はスタッフが買ってきたと言う。手作り感満載で「ロイヤルクイーンのいちごサンド」(324円+税)を売り出していた。

「いちごをイメージした布にするなど、工夫してくれています」(宇登)

お弁当のコーナーには宇登が発注を増やしている商品が。エコな紙の容器の「玉子焼とアマニ入り豚生姜焼弁当」(509円+税)。ご飯は十六穀米というヘルシーな弁当だ。

「開店当初はまだ時代が追いついていないところがありました。それが最近マッチしてきたので、売り上げもいいのだと思います」(宇登)

年間500店舗を視察~とにかく早い50歳

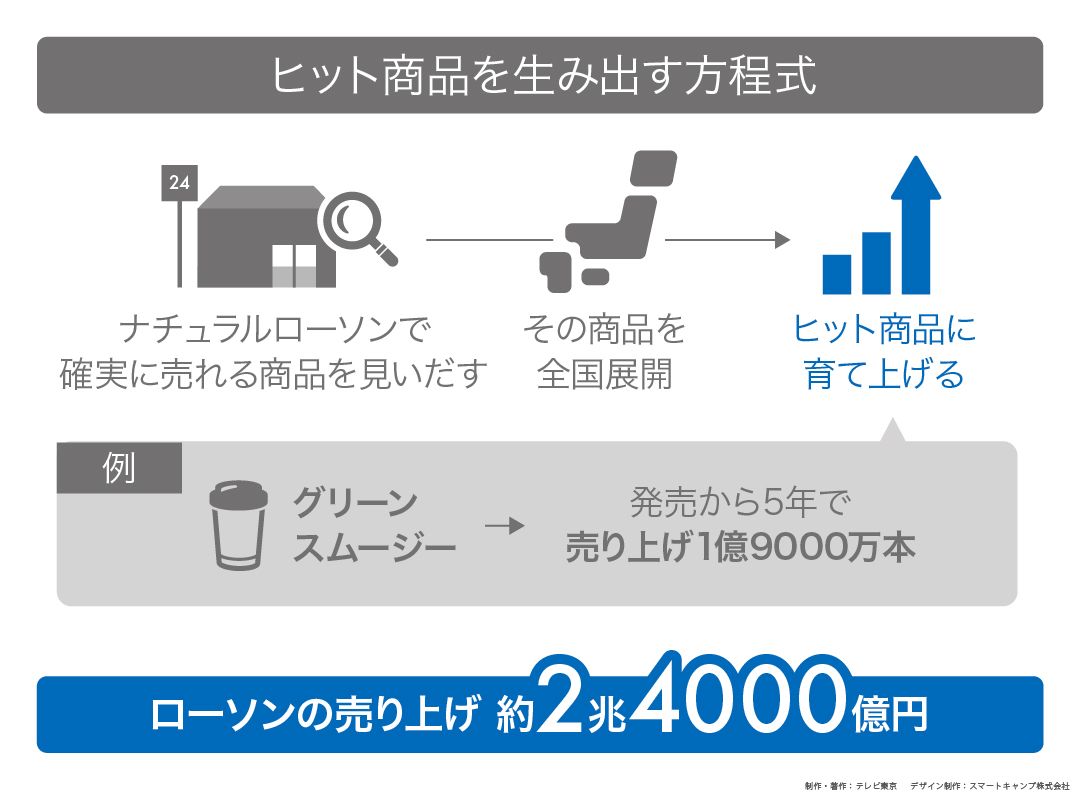

ナチュラルローソンにはもう一つ大きな役割がある。それはローソンの実験店舗となることだ。

ローソン ゲートシティ大崎アトリウム店のパン売り場。商品をよく見ると、袋の左上にナチュラルローソンのロゴが付いている。これはナチュラルローソンのオリジナル商品という印。実験店舗でヒットした商品は通常のローソンでも販売されるのだ。

ドリンクの棚を見てみると、3段がナチュラルローソンの商品だ。グリーンスムージーは発売から5年で1億9000万本を売り上げた。

現在、ローソンにあるナチュラルローソンブランドの商品は100品に上る。ナチュラルローソンで確実に売れる商品を見いだし、全国展開してスターにする。これがローソンの隠れたヒットの方程式なのだ。

そんな戦略を指揮するのはローソン社長の竹増貞信(50)は年間500前後の店舗を回る。目的はコミュニケーションや激励だけではない。

「いろいろな店の実情を自分で見て聞く。現場でしか分からないことを教えてもらう。そういうことを大事にしていきたいです」(竹増)

店舗視察の一番の目的は現場の声を聞くこと。秋田市の秋田旭北錦町店で店舗スタッフが訴えたのは、レジの操作画面の使いづらさ。交通系ICや楽天エディの選択ボタンは出ているが、最近多いのは「〇〇ペイ」というバーコードを使った決済。これは同じ画面にはない。竹増は即、写真を撮って改善を検討すると言う。

「キャッシュレスでいろいろなキャンペーンを展開していますが、それがオペレーションと紐付いてないと、お客様をお待たせしたり、オペレーションが煩雑になったりする。いいことを聞きました」(竹増)

竹増はローソンとの10年のフランチャイズ契約を更新した加盟店のオーナーとその家族300人に、そのお礼としてハワイ旅行をプレゼント。自ら現地で出迎えた。

「僕らローソンが目指すのは加盟店オーナーと本部で全て解決すること。改めるところは改める。そして未来を一緒に歩んでいけるように頑張っていきたい」(竹増)

こんなやり方でローソンは2兆4000億円を売り上げている。

熾烈な大手コンビニの戦い~万年2位から転落

大手コンビニチェーンの中で店舗数トップを走るのは王者セブン‐イレブン。日販を見てみると、セブン‐イレブン65.9万円に対してローソンは54.3万円。同じコンビニでもこれだけの差がついている。実際、街で「よく行くコンビニはどこですか?」と50人に聞いてみると、結果はセブン‐イレブン34人、ローソン6人、ファミリーマート9人だった。

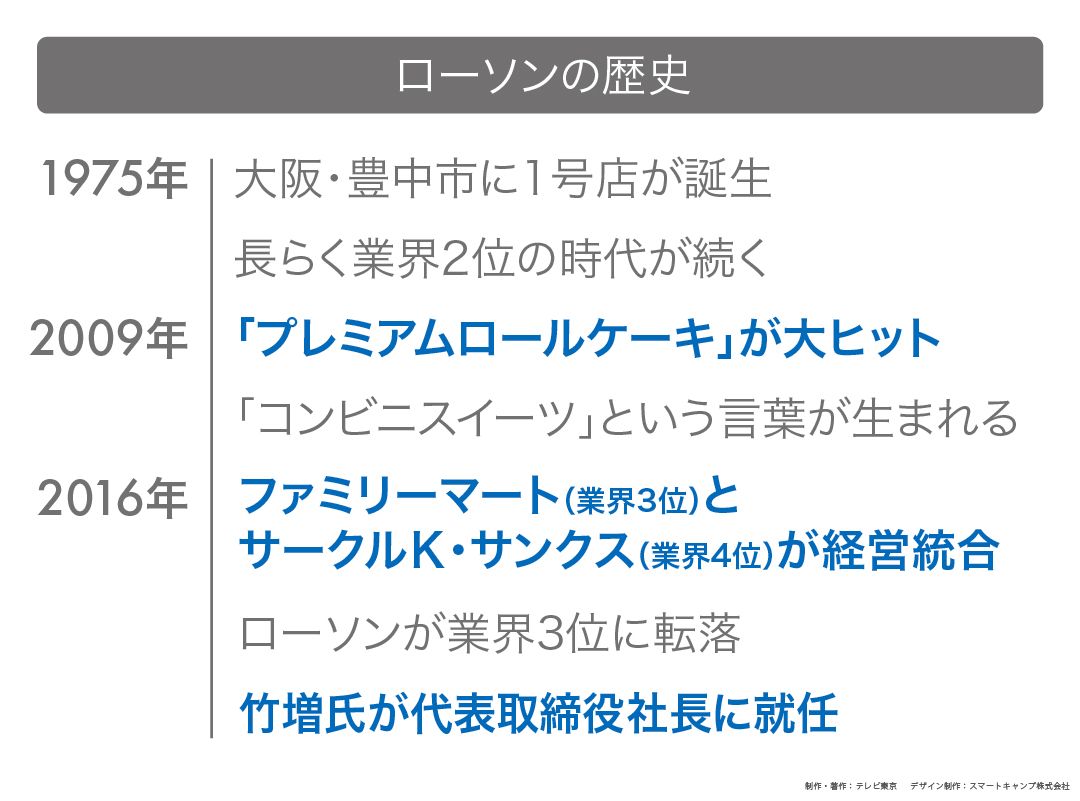

ローソンは、セブン‐イレブンが日本に上陸した翌年の1975年、ローソン大阪・豊中市に1号店が誕生。そこから店舗を増やし続けたが、万年2位の時代が続く。

2007年にはカンブリア宮殿に登場。当時の社長・新浪剛史は印象的な言葉を残した。

「正直言って、私はずっと東京にいたので、コンビニといえばセブン‐イレブンだと思っていたんです。ローソンに行くことになり、お弁当はまずいしおにぎりはまずいし、これではいけない、と。セブン‐イレブンのようにならないといけないと思ったんです」

プライベートブランドで先を行くセブンに対抗し、2009年、新浪が発売したのがプレミアムロールケーキ。これが大ヒットを記録し、「コンビニスイーツ」という言葉まで生まれた。しかし、それに続くヒット商品は作れなかった。

そんな中、2016年、業界3位のファミリーマートと4位のサークルK・サンクスが経営統合。結果、ローソンは店舗数で逆転され、業界3位に転落してしまった。

現社長の竹増はローソンの筆頭株主である三菱商事出身。畜産部門を経て社長秘書を務めていたが、「ある日、当時の社長から呼ばれて『ローソンに行ってほしい』と言われました。僕は買い物だと思ったんです。会社の地下1階にあったので、買い物を頼まれたと。買い物を頼まれたのは初めてだったので『ローソンに行くんですか』と聞いたら『勘違いしている。買い物じゃないぞ』と。ぼけた回答をしていました」(竹増)。

再建を託され副社長として入社した竹増は、2年後の2016年、社長に就任。業界3位に転落したローソンの復活に取り掛かる。

竹増流改革1~新感覚スイーツの舞台裏

切り札に選んだのがスイーツだ。プレミアムロールケーキを超える商品を目指した。しかし、その開発の現場には大きな問題があったと言う。

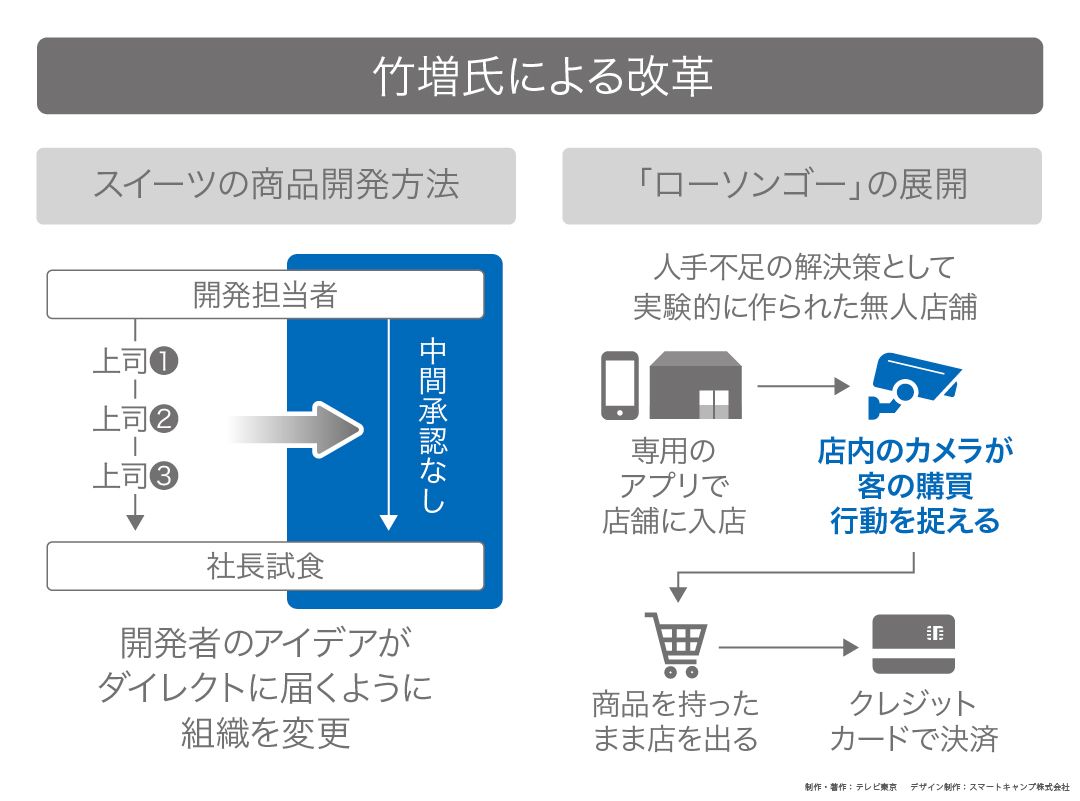

「若い開発担当者が一生懸命勉強して『こんなものを出したい』と提案しても、上司のチェックを通っているうちに、そこら中にある何でもない商品になってしまう。社内が満足した商品はお客様に新鮮に感じていただけない。だったらもう任せてしまおうと」(竹増)

開発チームのメンバーを募ると、手を挙げたのが平原さやか、吉田祐子、坂本眞規子、東條仁美の4人。坂本を除くメンバーは、スイーツ以外の物を開発していた女性たちだった。新しい開発チームに竹増が出した指示は「特にないです。ないことがチャレンジしやすさにつながったと思います」(東條)。これまでの既成概念とは違う新しい発想を求めたのだ。

すると去年、ローソンに久々の大ヒット商品が生まれる。それが「バスチー」(199円+税)。スペインとフランスにまたがるバスク地方の伝統的なチーズケーキだ。開発にあたっては現地を訪ね、洋菓子店など30店舗を回り本場の味を研究。するとプレミアムロールケーキを上回る、発売3日で100万個を売り上げた。これを開発したのが、元お寿司担当の東條だった。

「バスチー」の成功をきっかけに「新感覚スイーツ」というシリーズもスタート。さらに東條がヒットを飛ばす。「サクバタ」(222円+税。現在は販売終了)はクッキーにありえない量のバタークリームを挟んだもの。一つ200キロカロリー以上あるが、おいしさが罪悪感を吹き飛ばすと言う。

おにぎり担当だったという吉田が作ったのは「ホボクリム」(227円+税。現在は販売終了)。名前の通り、生地は極薄でほぼクリームだ。

開発チームのメンバーだけでなく、組織も変えた。以前は、開発担当者が試作品を作ると、さまざまな上司のチェックを経て社長試食となり、商品化が判断されていたのだが、竹増は間を飛ばし、開発者のアイデアがダイレクトに届くようにしたのだ。

日本経済新聞社で長年コンビニ業界を取材してきた田中陽氏は言う。

「従来のコンビニエンスストアはトップダウンで末端まで指示が届くことが多かったのですが、竹増社長の場合、中間を抜いて、末端の意見をダイレクトに経営に生かす仕組みがうまくいっているように感じます」

竹増流改革2~実験店舗「ローソンゴー」

コンビニ業界を揺るがしているのが長時間労働の問題。各社が見直しを迫られている。

ローソンも今年の元日、首都圏を中心に102店舗を休業するなど、対策を模索。それと同時に、人手をかけず24時間営業を続ける道も探っている。

「オペレーションを効率化して人手のかからない店舗にしていく。でもそれ以上に、店舗単位でできることをやっていく。この両立で、人手不足に対応してデジタルで効率化して支えていきたい」(竹増)

それを形にした店舗が、川崎市の富士通 新川崎テクノロジースクエア内に実験的に作られた。無人店舗「ローソンゴー」だ。

「システムでお会計処理を全部しています。処理が完了すると電子レシートが発行され、アプリに届きます」(業務システム統括本部・鈴木啓太)

まず、スマホの専用アプリをダウンロード。入店する際はアプリに表示されたコードをかざす。すると持ち主が認証され、自動ドアが開く。天井からは、28台のカメラが店中を狙い、誰がどの商品を手にしたか判別できる。さらに商品棚には重量センサーが付いていて、購入商品をダブルチェック。商品を持ったまま店を出ると、その時点で登録されたクレジットカードから決済されるという仕組みだ。

この実験店舗がうまく行けば、夏には誰でも入れる店をオープンする予定だ。

バングラデシュ出身~すご腕店員を育てる秘密

コンビニ業界に欠かせない働き手となったのが外国人。現在、日本のコンビニで働く外国人はおよそ5万5000人。ローソンでも、東京23区内は、従業員の3人に1人が外国人となっている。

渋谷区の元代々木町店。まるで日本人のように接客をこなすイスラム・モハンマド・マイドルはバングラデシュ出身。学校に通いながら1年前からローソンで働いている。接客のほか「からあげクン」を揚げたり、ドリンクを補充したりと、何でもこなす。

「大変じゃないです。面白いです。お客さんと目の前で話せる仕事だから、いろいろな人から経験を得られます」(マイドル)

こうした外国人を育成する仕組みがローソンにはある。東京・新宿支社で始まったのは外国人従業員向けの接客研修だ。この日、招集されたのは既にローソンでキャリアを積んできた人たちばかり。将来、外国人従業員の指導者となる外国人を育てているのだ。

そこでバングラデシュから来たマイドルは中国人の従業員に接客を教えていた。国境を超えた育成システムだ。

「新人が入ったらいろいろ教えなければいけない。困ることがたくさんあるので、ちゃんと教えて、長く続ければ指導員になれると思う」(マイドル)

スタジオで竹増は言う。

「セブン‐イレブンにはほとんど行かないし、何をされているかも気にしていない。それよりも、僕たちが何をやりたいのか。どういう商品を食べたくて、大事な人に食べてもらいたいか。そこにフォーカスにしてお客様に提供して評価していただく。その繰り返しのほうが健康だし、やりがいがあると思うんです」

~村上龍の編集後記~

業界全体で加盟店との関係が問題化している。竹増さんは、社長に就任して以来、年間で約500店舗を視察し、現場の声を聞き、基本として24時間営業を続けながら、人手不足を解消する策を模索している。

印象的だったのが、ローソンゴーの展開の中、アマゾンゴーに話題が移ったときと、トップを走るセブン‐イレブンとの関係を聞いたときだ。「アマゾンゴーはすごい」と子どものような表情になり、「セブン‐イレブンには興味がない」と明言した。50歳、若さを感じた。

ローソンはいろんな意味で若返った、そう思った。

<出演者略歴>

竹増貞信(たけます・さだのぶ)1969年、大阪府出身。1993年、大阪大学経済学部卒業後、三菱商事入社。2014年、ローソン副社長就任。2016年、代表取締役社長就任。

(2020年3月26日にテレビ東京系列で放送した「カンブリア宮殿」を基に構成)