再ブレークで話題騒然~日本初のフランス菓子店

若者の街、東京・原宿にあって、平日の昼過ぎにもかかわらず、年配の客でにぎわっているカフェ「コロンバン」。今年で創業94年を迎える老舗洋菓子店で、「皇室の御用達」を務めた由緒ある店だ。ショーケースには、本場フランス仕込みの正統派からオリジナルまで、色とりどりのスイーツが並ぶ。だが、この店はただの洋菓子店ではない。

例えば「ショートケーキ」(594円)。ケーキの代名詞だが、実は日本生まれ。しかも発祥はコロンバンだと言われている。スポンジ生地にクリームとイチゴを挟み、全体をクリームで覆う。最初にこの形を作ったのがコロンバンだ。

一方、「サバラン」(540円)はフランス伝統のケーキ。焼きあがった生地にラム酒をベースにしたシロップをたっぷりと染み込ませたあと、全体をアプリコットのジャムでコーティング。食べた瞬間、ラム酒のほろ苦さが広がる大人のケーキだ。

そしてコロンバンといえばトリコロールの缶。中身はクッキーの詰め合わせ。「ビスキュイトリコロール」は35個入り3240円。50年以上前に売り出した贈答品の定番だ。東京駅の「グランスタ」の売り場でも、中高年からの絶大な人気を誇っている。

今、売れに売れているヒット商品が「原宿焼きショコラ」(12個入り、1080円)。柔らかな口溶けのチョコレートにサクサクのクランチを混ぜた、新食感のお菓子。夏でも溶けにくく「土産に最適」と口コミが広がり、10億円を売る大ヒットとなっている。

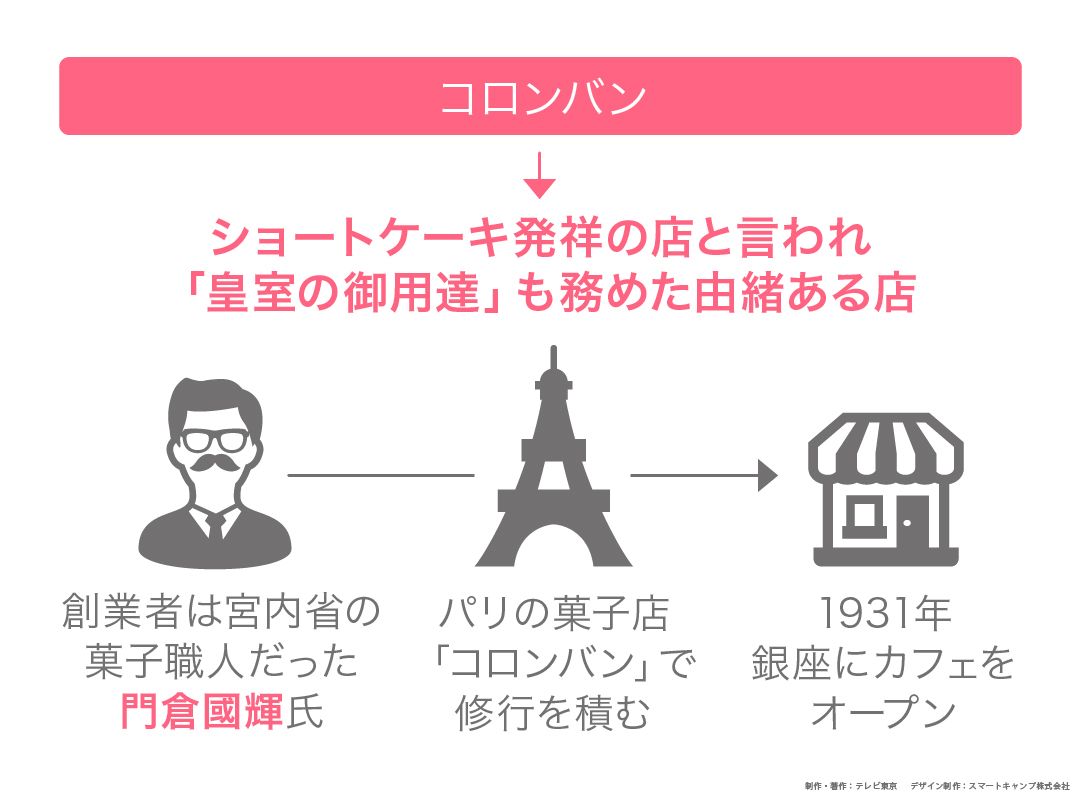

コロンバンの創業は関東大震災直後の1924年。創業者は宮内省の菓子職人だった門倉國輝だ。洋菓子を極めるため、門倉は単身フランスへ渡り、パリの一流菓子店「コロンバン」で修行を積む。そこでの働きが評価され、のれん分けを許された門倉は、1931年、銀座にパリのサロンをイメージした瀟洒なカフェをオープンした。

店内の天井画は日本を代表する画家、藤田嗣治が手がけ、本場パリを彷彿させる内装を施した。当時、時代の最先端をいく店と評判になり、川端康成や菊池寛など、多くの著名人に愛されたという。

歴史あるコロンバンで、創業当時から変わらず人気なのが「プレミアムアップルパイ」(1728円)。青森産のリンゴをたっぷり使った贅沢な一品だ。これにもエピソードがある。

それは若き日の天皇の「とある事件」。ご学友の著書『知られざる天皇明仁』(橋本明)によると、当時、高校生だった陛下が、護衛の目を盗んで銀座に出かけたという。そこでコロンバンに入り、人気の「アップルパイ」を召し上がったのだ。

原宿の本社には、創業者・門倉がパリ時代から書きためた40冊に及ぶレシピ集が残る。

「当社の宝物です。これだけの資料はなかなか無いと思います。作り方の基本がすべて入っている。今の商品にも繋がっている」(商品部長・太田眞裕)

手描きの絵とともに、材料や分量をこと細かに記載。本場の菓子作りをすべて日本に持って帰ろうとした門倉の思いが詰まったレシピだ。

レシピにある「ボンボン・ア・リキュール」は、コロンバンでも7人の職人しか作れない。まずトウモロコシの粉のくぼみにオレンジリキュールで作ったシロップを落とし、全体をトウモロコシの粉でコーティング。これを12時間かけて乾燥させ、今度はシロップに12時間漬け込む。その後また12時間乾燥。これを3日間かけて行う手間のかかる菓子だ。外の殻を均一に、しかも薄くするのが至難の技。ベテラン職人の経験と勘がモノを言う。7人のうちの1人、製造2課リーダー・青木貴穂は、「噛んだ時に、程よいお酒の香りが口の中に広がる状態にもっていくのが、最初は難しかったです」と言う。

この技を伝えるために、コロンバンでは宝石のような砂糖菓子「ロワイヤルボンボン」(100g、1620円)を今も作り続けている。

新感覚スイーツが続々~挑戦を続ける老舗洋菓子店

伝統を守るだけではない。コロンバンには時代を先取る新商品も続々と生み出している。

最近、特に人気となっている「原宿はちみつプリン」(1029円)。最高の食材だけを集めて作った驚くほどなめらかな贅沢プリンだ。しかもカラメルソースではなく、ハチミツをかけていただく。

そのハチミツは意外な場所で採られている。原宿のど真ん中にあるコロンバン本社の屋上。東京の都心にあるこの場所で、およそ5万匹のミツバチを飼育しているのだ。

「原宿は、新宿御苑や明治神宮など周りに緑が多いので、良質のハチミツが採れるんです」と言うのは、社内にある「ミツバチ委員会」のリーダーも務める、社長の小澤俊文だ。

6代目の社長となる小澤の日課は、毎日必ず店に足を運ぶこと。店内が一番よく見渡せる場所に座り、お客がケーキを食べた瞬間の表情を見ているという。品質チェックをかねて自らも試食。洋菓子は「最近大好きになりました。昔は苦手だった。甘い物が得意ではなかった」と言う。

そんな小澤がいま、業界の常識を変える新たな挑戦に動き出していた。その最前線は、愛知県清須市に去年12月に完成した名古屋工場。ここでは小麦粉の代わりに、米粉を使った商品の開発している。

「小麦粉アレルギーの方が最近、増えてきた。そういう方にも、小麦粉でできたお菓子と同じようなおいしいお菓子を召し上がっていただきたい」(小澤)

米粉だけで洋菓子を作ると硬くなってしまう。それを解決するため、トウモロコシなどのデンプンから作った水飴を配合。目指すは小麦粉と同じくらいしっとりしたクッキーだ。

1月中旬、開発に1年半をかけた米粉クッキーが完成した。米粉なのに硬すぎず、しっとり感を出した自信作だ。この「グルテンフリークッキー」は5個入り、648円。

老舗のプライドと責任をかけた新たな挑戦。それが生き残りのキーワードだ。

「歴史があって支持される物を作ると同時に、今、世の中で何が要求されているかを自分たちで考えて、何ができるか考え出していく。この両方が非常に大事だと思います」(小澤)

名門洋菓子店が陥った落とし穴~バブル崩壊を機に倒産の危機へ

東京・浅草。小澤が向かったのは創業100年を超える喫茶店。小澤は暇を見つけては、日本中の老舗に足を運んでいる。店が長く愛される理由を探るため、必ず名物料理を食べる。そして店の人に直接話を聞き出し、老舗を守るためのヒントを探る。

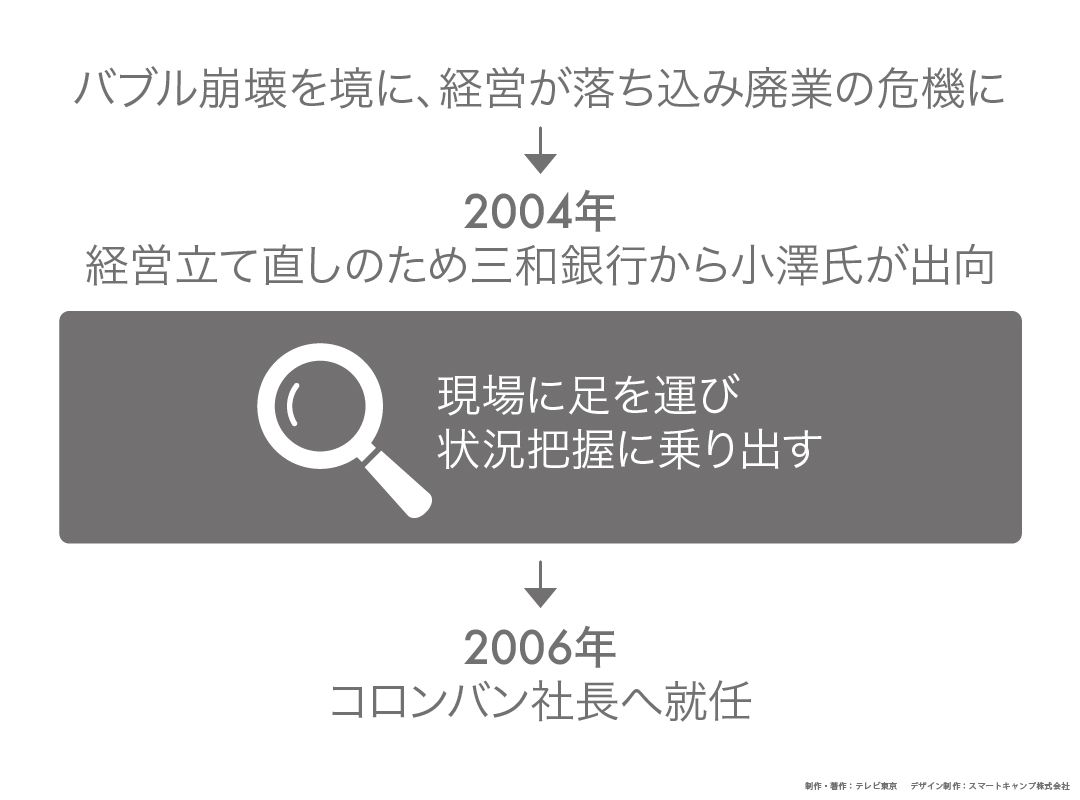

小澤はこれまで、洋菓子とは縁のない道を歩んできた。1976年に三和銀行に入行。早くから支店長を任され、将来を嘱望される存在だった。だが2004年、コロンバンの経営立て直しのため、銀行から出向を命じられる。

コロンバンはバブル崩壊を境に、経営が落ち込んでいった。理由は不景気よる贈答品の売り上げの減少。それに伴って店も次々に撤退。さらに工場も縮小し、社員もリストラ。資産を削ってなんとか赤字にならないようにしのいでいる状況だった。

「予想以上。想像を絶していました。10年くらいは食いつぶしでもつかもしれないけど、その先はない、と」(小澤)

最盛期に100億円以上あった売り上げはみるみる減少。まさに廃業の危機に追い込まれていた。

問題はどこにあるのか。小澤は現場に足を運び、状況把握に乗り出した。例えば、店のショーケースで幅を利かせるのは日持ちする商品。看板商品の生ケーキは隅に追いやられていた。当時、小澤が問題点を書き取ったメモが、今も残っている。

「例えば『5月5日。ビール1本待たせ過ぎ』。サービスができてない。『少々お待ちくださいが、ちょっとお待ちくださいと言ってる』ということも書いている。本当にこういう細かいところなんです」

接客は満足にできず、商品管理も甘い。問題点は実に300以上にのぼった。それでも小澤は、「この会社をなんとしても再建しなければならない」と感じたという。

「門倉國輝さんが日本に持ち込んだ洋菓子の歴史。良い物がたくさんある。でもそういう物に目を向けられずに失っていくものが多い。これを残すということは日本の文化や財産だと思うんです」(小澤)

2006年、小澤は長年勤めた銀行に辞表を出しコロンバンの社長に就任。大改革に乗り出した。

危機からの大復活~社員の意識を変えた老舗改革

小澤はまず、職人たちを集めた席で「店に生ケーキがほとんどないけど、どう思う?」と切り出した。すると職人たちは「前の社長が日持ちしないケーキは作るな、と」「本音を言えば、作りたい」と、堰を切ったように訴え始めた。熱い本音に触れた小澤は「この情熱があれば必ず会社は復活できる」と思った。社員の情熱に応えるには、新商品を開発し、世に出すことだと考えた小澤。しかし、新たな機械を買う余裕など全くない。

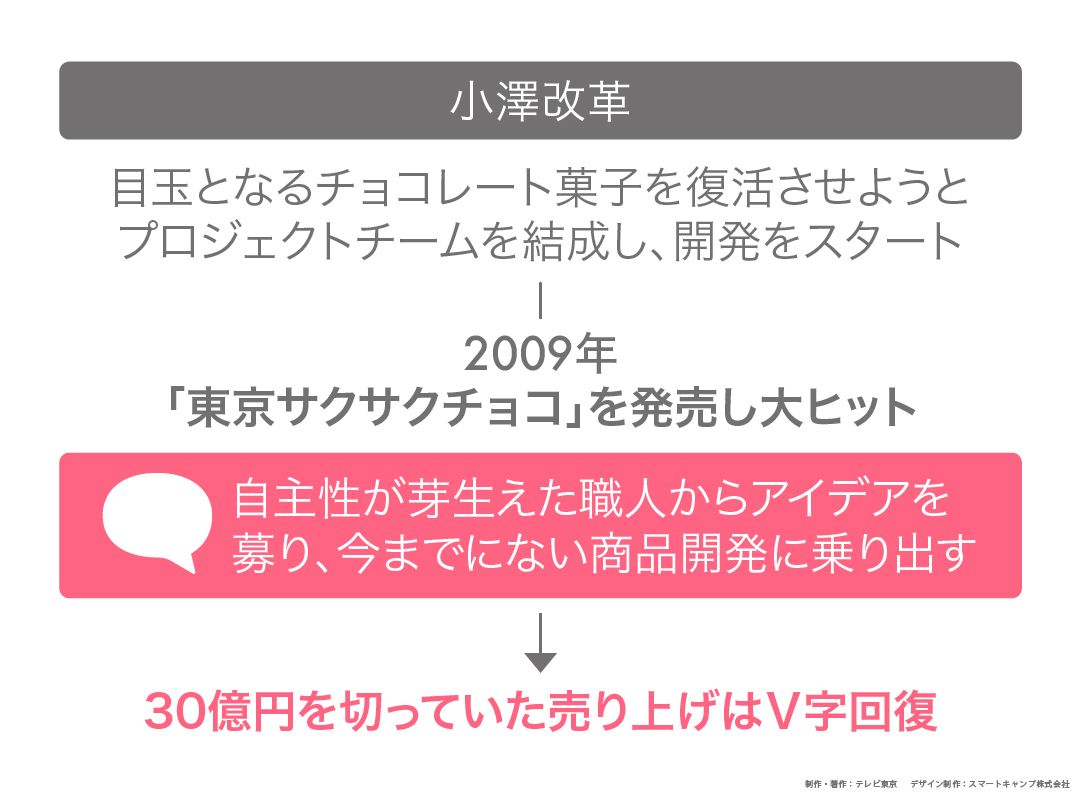

そんなある日、小澤は工場で一台の機械に目を留める。それは、長く動かした形跡のないチョコレートをコーティングする機械。チョコレート菓子を作らなくなったから、5年ほどまったく動かしていないという。小澤はこれを使い、コロンバンに目玉となるチョコレート菓子を復活させようと、プロジェクトチームを結成。開発に動いた。

だが、これに反発したのは、意外にも職人たちだった。製造部長の千島敏幸は、「製造畑を歩いてきた人ではないので、確かに現場では、『何を言ってるの、素人が』という意見はありました」と、当時を振り返る。

「素人だからとかそれは無理だとか、さんざん言われました。言われてもしかたないけど、私はしつこい。1、2回言われたくらいではあきらめないので、言い続ける」(小澤)

そんなバトルから1年半。クッキーよりもバターの風味が強いサブレにチョコをかけた新商品が完成。「東京サクサクチョコ」は、2009年、発売するやいなや、生産が追いつかない程のヒット商品となった。

この成功体験で、職人一人一人に自主性が芽生えた。小澤は多くの職人からアイデアを募り、これまでにない商品の開発に乗り出す。テーマは和風のロールケーキだ。

ベースに日本古来のカステラ生地を使おうと小澤が提案すると、職人が「米粉を加えるとしっとり感が増す」と、アイデアを出す。大量に使う生クリームは、しつこくならないよう甘さ控えめにし、味のバランスを調整。カステラをイメージしてザラメを敷き詰める、

というアイデアも採用した。最後に和菓子のような「原宿」の焼き印を押すなど、各現場からでたさまざまな提案を結集し、完成させたのが「原宿ロール」(1080円)だ。

和と洋が融合したこのロールケーキにお客は殺到。累計50万本を売り上げる新たな看板商品に育った。こうした小澤改革の結果、どん底時代に30億円を切っていた売り上げはV時回復。ついに廃業の危機を脱したのだ。

かつて覇気を失っていた職人たちは、自ら考え、行動する集団に変わった。「昔は言われた物だけを作っていたけど、今はいろいろなケーキが作れて楽しくなった」と言うのは、苦しい時期を経験してきた、製造部開発課の勝目勇人だ。小澤改革を機に、数多くの新商品を提案するようになった。現場から次々とアイデアが飛び出し、年間に開発される新商品は以前の3倍になったという。

コロンバンの社長に就任して12年。小澤は企業再建のカギをこう語る。

「企業を立て直すということは、形や財務だけでなく、心を立て直さないといけないということです。社員一人一人がやる気になって、力を発揮して、はじめて企業は再生できると思います」

自分で売らずに大ヒット~常識破りの「売り場革命」

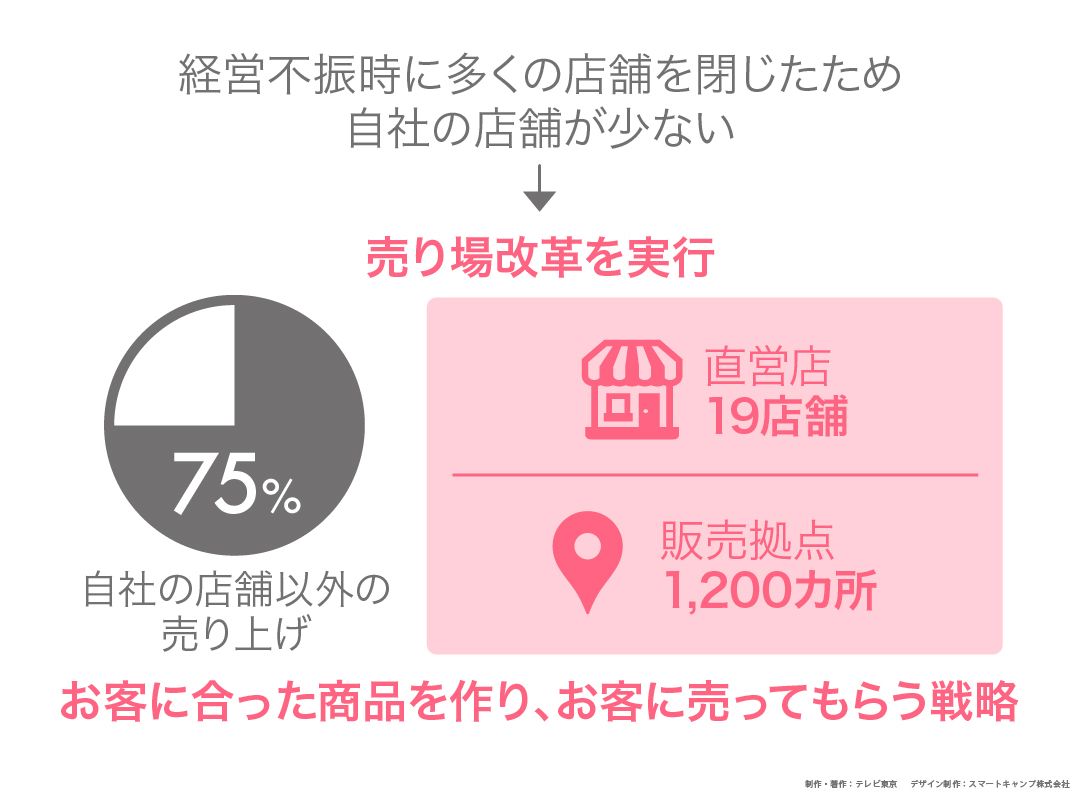

どん底時代に多くの店を閉鎖したコロンバン。しかし小澤は、そんな中でも成長できる戦略を生み出した。

この日、小澤が訪ねたのは名古屋にある「東海キヨスク」。自前の店がなくても売れる秘密が、この営業にあった。中村滿社長に対して新商品として提案したのは「リンゴのフィナンシェ」。JR東海が受け持つ長野のリンゴをアピールする。さらに、名古屋城をパッケージにした土産菓子も提案。お客に合った商品を作れば、相手が売ってくれる。これこそが小澤が仕掛ける売り場改革だ。

売り場改革の先駆けは大学だった。慶應大学日吉キャンパスにある売店を覗いてみると、そこにあったのはコロンバンのクッキー「フールセック」(1240円)。しかもクッキーの表面に校章がプリントされている。慶應大学に向けて作ったオリジナル・クッキーだ。

「入学した時に、応援してくれた祖父母に配る」「サークルでは何周年式典とかの景品で出る。OBはすごく喜ぶ」と学生たちにも好評。これまで取り込めていなかった若い層にも、コロンバンが認知されるようになった。しかも帰省の土産にしてもらえれば、全国にコロンバンの名が広がっていく。現在、約200校の限定クッキーを販売している。

大学だけではない。宝塚歌劇団、楽天イーグルスなどの限定クッキーも販売。この仕掛けで、年間4000万円ほどだったこのクッキーの売り上げを、6億円にまで成長させたのだ。

今ではコロンバンの商品が各地に出没するようになった。例えば、歌舞伎座の土産コーナーを覗くと、歌舞伎座専用に作ったクッキーが。さらには「セブンイレブン」千代田二番町店のレジの後ろにもコロンバンの商品があった。

直営店は19しかないが、今や販売拠点は全国に1200カ所。自社の店舗以外での売り上げが実に75%を占めるようになったのだ。

~村上龍の編集後記~

老舗に限らず、過去の成功に依存する企業は内部から蝕まれ、あるとき一気に危機が露呈する。再建のため「コロンバン」に出向したとき、小澤さんは、ダメな点を書き出した。300項目もあったらしい。

だが、金融実務で鍛え上げ、もともと甘いものが好きではなかった小澤さんは、あきらめなかった。そして現場に赴き、従業員と話し、優先順位を決め、1つずつ変えていった。

「わたしはなにも特別なことはしていない。基本に忠実に、今できることを一所懸命してきただけ」

それこそもっとも困難で、正統なことだと思う。

<出演者略歴>

小澤俊文(おざわ・としふみ)1953年、神奈川県生まれ。1976年、法政大学卒業後、三和銀行に入行。中目黒支店長、亀戸支店長などを歴任。2004年、コロンバンに出向。2006年、社長就任。