甘酒ブームに新展開~料理がさらに美味しくなる!

東京都内にある「ABCクッキングスタジオ」渋谷スタジオ。女性たちが料理の勉強中だ。この日のメインは、とっておきの調味料を使ったメニュー。軟骨入りの鶏のつくねに入れるのは糀甘酒だ。こうじを使った甘酒は栄養豊富で「飲む点滴」と呼ばれるほど。4年ほど前からブームだが、今はさらに進化し、調味料としても利用されるようになった。

こうじの酵素によって肉は柔らかに、甘酒の自然な甘みも加わるという。こうじの甘酒は他にもいろいろな使い道が。牛肉を焼いて甘酒としょうゆを加えるだけで、ほんのり甘くておいしいすき焼きの出来上がりだ。

新しい調味料として活躍している糀甘酒。作っているのはみそメーカーのマルコメだ。

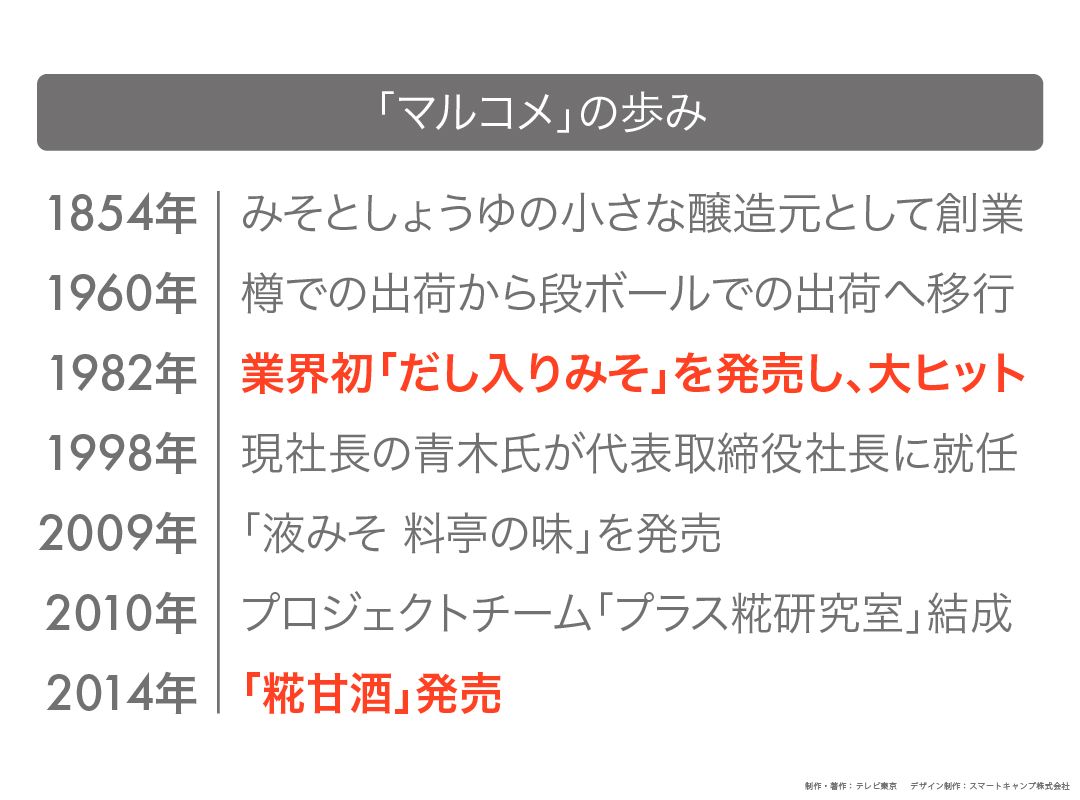

マルコメが糀甘酒を発売したのは2014年。メーカーとしては後発だが、調味料をアピールして大ヒット。発売4年で売り上げは業界2位に躍進した。

純和風テイストの糀甘酒だが、CMには意表をついた人物が起用されている。世界的スーパーモデルのミランダ・カー。昔ながらの酒かすで作った甘酒と違い、糀甘酒はアルコールゼロパーセント。だから彼女は妊娠した時もそのまま出演を続けた。

そんなマルコメのPRイベントに出席したミランダは、私生活でも甘酒を愛用していると言う。

「そのまま飲んだり、スムージーを作ったりしています。バナナ、ほうれん草、ブルーベリーなどと作るとおいしいです。よく友人に振る舞ったり、おすすめしています。おいしいし、栄養価もあるので」(ミランダ)

隣の会場では商談会も開かれていた。集まっていたのは全国のスーパーや小売店のバイヤーたちだ。そこへ記者会見を終えたミランダが登場。途端に報道陣とバイヤーが入り乱れ大混乱に。そんなミランダをエスコートしていたのがマルコメ社長・青木時男だ。

「実はみその原料である大豆や米などが、すごく可能性を秘めているというところにかじを切っています。毎年お客様が増えていますので、私たちがやっていることは間違ってないんだな、と」(青木)

日本一のみそメーカー~ロングセラーの秘密

甘酒で気を吐くマルコメだが、そのベースとなっているのは、懐かしいCMでおなじみのマルコメみそだ。マルコメは業界も驚く革新的なみそを作ってきた会社でもある。

現在、販売するみそは27種類。例えば売れ行きナンバーワンの「料亭の味」は、1982年、業界に先駆けて売り出しただし入りのみそだ。2009年発売の「液みそ 料亭の味」は、1杯分のみそ汁が簡単に作れる液体タイプ。マルコメがいち早く市販化した。

去年発売したのは「料亭の味 コナミソ」。粉末状になっているから、みそ味の炒め物などを作るのも簡単。料理のレパートリーがグンと広がる商品だ。

販売数量でライバルを大きく引き離すマルコメは、40年以上に渡って業界のトップを走ってきたみそメーカーだ。本社は信州みその本場、長野にある。

朝8時、本社工場に大きなトラックが到着。荷台から一気に降ろされたのは、みその原料となる大豆だ。信州みそはこの大豆と米、そして塩の三つが主な原料となる。

この工場ではハイテクを駆使した最先端のみそ造りが行われている。運び込まれた大豆はまず機械で選別。色が違う物を一瞬で識別し、弾いていく。

「味に影響はないけれど、みそにしたときに黒い点が出る。見た目を良くするためです」(生産本部・井合実)

選別の済んだ大豆は、汚れを落とす洗浄機へ。こうした工程はほとんど人の手を介さず、オートメーションで行われる。一連の作業を管理するのは集中制御室。工場内に設置したカメラから送られてくる映像をチェック。人の手を極力触れさせないことで徹底的な衛生管理を行っている。

別の部屋では、みそ造りの要となるこうじ作りが行われていた。

「蒸した米にこうじ菌をつけて、こうじを培養する。一番大事な工程です」(井合)

温度、湿度を絶妙に調節し、みそに最良の麹を作り出す。大豆と塩を混ぜて熟成発酵、4カ月かけてみそが完成する。

本社工場で造られるみそは1日およそ450トン。みそ汁3000万食分に相当する。そして長野から全国へ、信州を代表するみそが出荷されていく。

食生活の変化などから、一世帯あたりのみその購入量は減り続けている。そんな逆風にあって、マルコメの売り上げは右肩あがり。それに貢献しているのが糀甘酒だ。

「今までは最高のみそを造るためにこうじを作ってきた。そのノウハウがあれば、甘酒も当然作れるでしょう、と」(青木)

今や糀甘酒は商品の供給が追いつかないほどで、新潟に専用工場「魚沼醸造」まで建設。去年12月に竣工し、今年3月には稼働を開始する。さらに第3の矢もすでに放っている。

「決して違ったことを急に始めたわけではないんです。私どもが培ってきたノウハウや技術を駆使して、その範囲内で果敢にチャレンジしている」(青木)

ライバルとは一線を画す商品力で成長を続けるマルコメ。去年の売り上げは過去最高の450億円を叩き出した。

信州の一メーカーが業界首位へ~常識破りのものづくり

マルコメのお膝元、長野県には都会では見られない光景がある。須坂市の主婦、服田(はった)百合子さんのお宅には、自分で造ったみそを熟成・貯蔵する部屋がある。みそを手作りする文化が今も残っているのだ。「みそ部屋は農家の古い家でしたら必ずあると思います。大豆やお米を作っているので、それでみそを造るんです」(服田さん)と言う。

みそ文化が深く根付く土地で生まれたマルコメの創業は1854年。最初はみそとしょうゆの小さな醸造元だった。きっかけとなったのは、創業の7年前に起きた善光寺地震。大半の家が潰れる中で、蔵に残ったみそを大勢の人に分け与え、これがのちに家業となった。

地方の一みそメーカーから業界トップにまで登りつめた立役者が、先代社長の青木佐太郎。現在は会長を務める。会長の自宅の敷地の中には、当時のみそ造りが垣間見える、3800リットルの仕込み樽が残っている。

先代のもとでみそ造りにあたった1961年入社の大日方(おびなた)武は「会長は優しくて、仕事に関してはすごかった。新商品を次々に出し、先を読んでいました」と言う。

根っからの「新しいモノ好き」だと言う佐太郎は、みそ業界の慣習、そして常識を次々と破っていった。

1960年頃まで、みそは樽に入れて出荷していた。1回出せば補修が必要で、回収の手間もかかる。そこで佐太郎が考えたのが、使い捨てできるダンボールだった。「これは楽だ」と卸先の問屋からも支持された。それが真似されるようになると、今度はみそをビニール袋や容器に詰めて販売。常にライバルの一歩先を行ったのだ。

さらに佐太郎は、マルコメの社運を変える大ヒット商品をも生み出す。開発のきっかけは1981年、若い主婦から届いた1通の手紙だった。そこには、「おたくのみそでみそ汁を作ったけど全然おいしくなかった」と書かれていた。

手紙を読んだスタッフが手紙の主婦に電話をすると、意外な事実が浮かび上がる。だしを取っていなかったのだ。みそ汁は出汁をとって作る。そんなことを知らない世代が主婦になっていたのだ。

このやりとりを佐太郎に報告すると、「だしの入ったみそを作ろう」となった。しかし、社内会議では「それぞれの家庭に好みのだしがあります。誰がそんなみそを買うんですか」「だし入りのみそなんて料理人は見向きもしません」と、8割の社員が反対した。

当時、開発担当だった井合も反対した一人。「勘違いされると心配した。マルコメはいいみそが造れないから、出汁を入れて消費者をごまかしたととられるのではないかと。みそにだしを入れるのはタブーでした」と言う。

しかし、反対だらけの中で佐太郎は「反対が多いなら、これはやるべきだ。全員が賛成するような商品ではむしろ上手くいかない」と決断する。

試行錯誤すること1年、だし入りみその開発に成功。「料亭の味」はその手軽さ、そして料亭を思わせる香りの高さが話題となり、社内の予想に反し、飛ぶように売れた。

「営業がいらないと言われました。黙っていても、スーパーに置いたら売れていっちゃうから」(井合)

その売れ行きを見た佐太郎は3年後、「全商品をだし入りにする」と宣言。生産ラインもそれ用にガラリと変えた。

若い発想と伝統の技術~糀甘酒はこうして生まれた

佐太郎から会社を継いだ現社長の時男も、新しい商品を世に出した。それが「液みそ」だ。しかし、できた当初は「スーパーの社長さんのところに行って、湯呑を借りて、『液みそ』を入れてお湯を入れて飲んでいただきました。それぐらい信用してくれなかった。『何を考えているんだ』『名前がつまらない』と」(青木)。

だが、一人前のおいしいみそ汁が簡単に作れると、これも大ヒット。若者がターゲットの商品だったが、シニア世代が歓迎した。

さらに青木は、若い社員を活用する方針を打ち出す。2010年、様々な部署の若い女性たちが集まりプロジェクトチーム「プラス糀研究室」を結成。そして開発したのが糀甘酒だった。

当時、プロジエクトチームの一員だった広域営業部の福野聡子が、新商品を開発する際、まず考えたのは「うちには今までしょっぱいものしかなかったんです。みそがベースだったので、何を作ってもしょっぱいものしかできなかった」ということだと言う。

そこで目をつけたのが、みそ造りに欠かせないこうじ。1年をかけて開発したのは、2012年発売のノンシュガーの「糀ジャム」。発売すると、予想の2倍売れた。

「あまりにも反響が大きかったので、そこからこうじを使った他の商品を開発するようになりました」(福野)

その一つが糀甘酒だったというわけだ。

糀甘酒の商品開発は、現在も若手スタッフが担当する。入社2年目の開発部・山﨑茜は、「理系で化学やバイオについて学んでいたので、それを生かして食べ物に関わる仕事がしたい」と、マルコメに入社。現在、夏に向けて飲みやすい甘酒を作ろうとしている。

その山﨑が他の社員に官能検査を行っていた。官能検査とは、数値ではなく人の味覚を頼りにした検査のこと。普段、別の商品を開発しているスタッフに、こうじの濃度が違う4種類の甘酒を飲ませ、好みの味はどれか、聞いてみるのだ。こうしたテストを繰り返し、多くの人がいいと思う濃度を探っていく。

「甘酒を担当している人ばかりが飲んでいると、甘いものに対する耐性がついて甘味を感じなくなってしまうので、みんなで飲んで意見を聞いたほうがいいものができると思います」(山﨑)

若手の新しい発想と、会社に蓄積された技術を融合させ、新商品を作り出している。

甘酒ブームに続け~マルコメ第3の矢

みそ、甘酒に続くマルコメ第3の矢。その正体が、神戸市で大行列を生む人気レストラン「トゥーストゥースパラダイスキッチン」で分かるという。

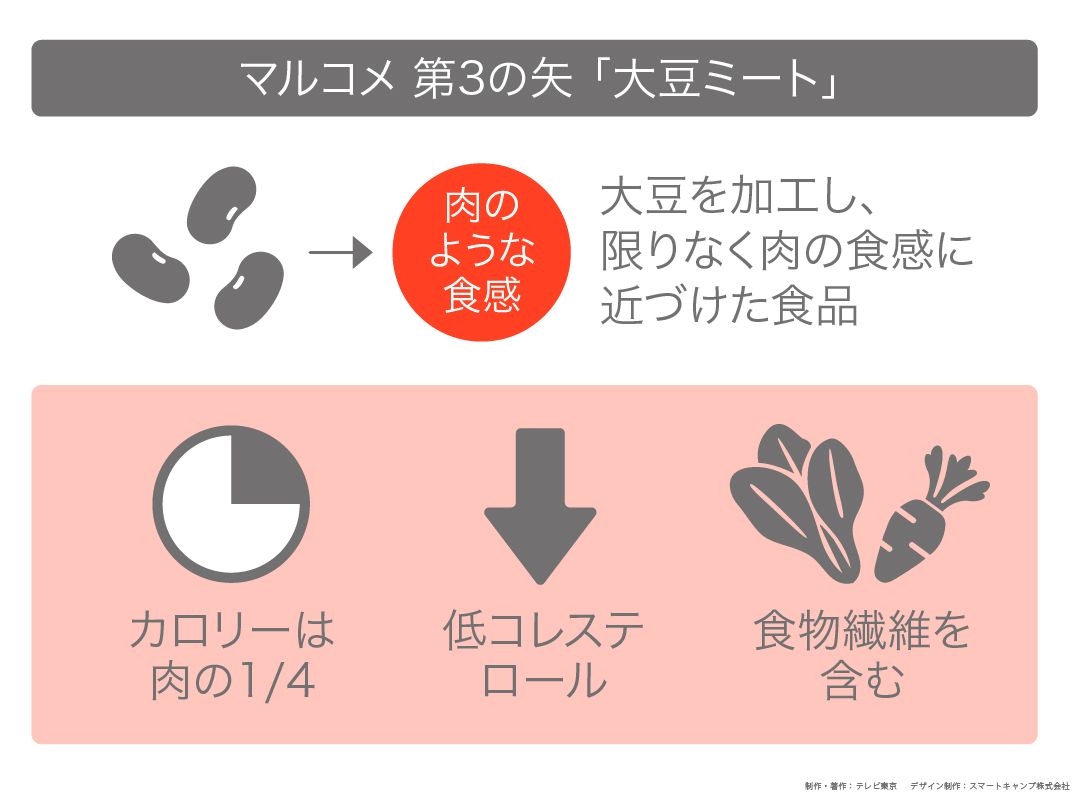

一見、普通のパスタのように見えるのは、肉を使っていないミートソース。パスタに乗っている肉のような物は、実は大豆。マルコメ第3の矢は、大豆を加工し、限りなく肉の食感に近づけた大豆ミートだ。

「もうほぼミンチと変わらない食感が出せて、食べるとヘルシーという面白い商品です。やはりおいしいというのが一番いいのかなと思います」(総料理長・松下平さん)

大豆ミートのカロリーは肉のおよそ4分の1。コレステロールも低く食物繊維もとれる注目のヘルシー食品だ。

一方、東京・新宿で大豆ミートのメニューを出しているのは、若者に大人気の居酒屋「一口餃子酒場BLG」新宿店。この店の看板メニューは餃子。そのメニューの一つに、低カロリーの「ソイミート餃子」(8個、475円)を作ったのだ。

材料は大豆や野菜ばかりだから餃子なのにヘルシー。イギリスから来たという観光客の女性も「日本食を楽しみたいんだけど、私は菜食主義で肉は食べないの。でもこれなら大丈夫だわ」と言う。

大豆ミートは街のスーパーにも並んでいる。それが「大豆のお肉」。

大阪・吹田市の「フレンドマート」健都店では実演販売も行っていた。細かく刻んだ玉ねぎを炒め、そこへ「大豆のお肉」をそのまま投入。仕上げにカレールーと和えれば、キーマカレーが完成。カレーだけならわずか179キロカロリーだ。

肉は一切入っていないが、試食した客の反応は「聞かないと分からないと思います。それでヘルシーだったらいいなと思いました」。いろいろな料理がヘルシーに変わる。

~村上龍の編集後記~

創業160年超の老舗だが、重大な危機を迎えたことがないように思えた。だが青木さんに、きっぱり否定された。「とんでもない、危機の連続です」。

実際、危機はあったのかもしれない。だがその都度、先駆的な試みと商品開発で乗り越えてきた。危機は、顕在化しなかった。

「出汁入り味噌」はコロンブスの卵のように画期的で、味噌の地域嗜好性を超え、あっという間にナショナルブランドに成長した。米糀甘酒も、3年で売上を10倍に伸ばした。

マルコメは、挑戦を止めない。「危機の顕在化」を防ぐのは、「危機感」しかない。

<出演者略歴>

青木時男(あおき・ときお)1957年、長崎県生まれ。1979年、慶應義塾大学卒業後、食品問屋で5年間修業。1984年、マルコメ入社。1998年、代表取締役社長に就任。

(2019年2月21日にテレビ東京系列で放送した「カンブリア宮殿」を基に構成)