2021年1月からセンター試験に替わって導入される「大学入学共通テスト」。このテストは今、本番に向けてのモニター調査や試行調査(プレテスト)を順次行っている段階です。

◇モデル問題例及びモニター調査の結果等(大学入試センター):2017年5月・7月公表

このモニター調査については既に分析記事をmineで出しています(こちら:11,000字が全文無料)。

一方、今回の記事の対象は、そのあとに実施された試行調査についてです。

◇平成29年度試行調査(大学入試センター):2017年11月実施

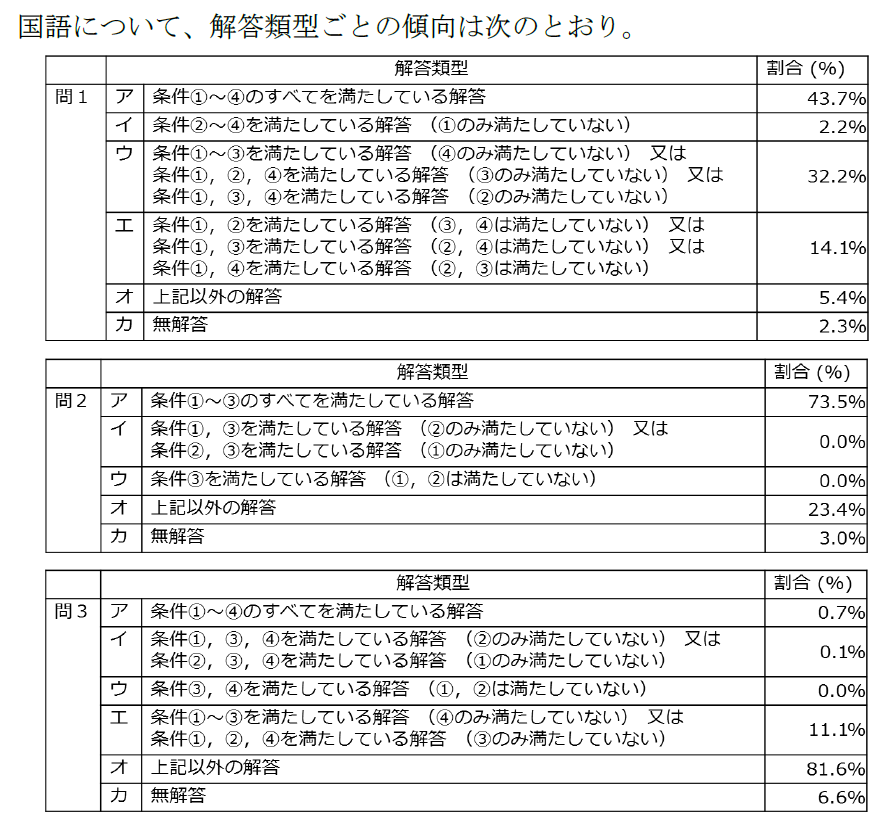

この試行調査の結果が、このほど2018年3月26日に発表されました。その結果の中に、記述式設問を課すことの難しさを露呈した数値があります。問3の正解率です。よくご覧ください。

なんと、「0.7%」!

これについては、新聞各社もこぞって報じました。

たとえば毎日新聞では、「試行調査 採点結果公表 国語の最低正答率0.7%」という見出しをつけた記事を公開しています(こちら)。その中には、「国語の全3問のうち、解答の字数指定が最も多い問題は、正答の条件を全て満たした解答が0・7%と極端に低く、センターは出題の難易度設定を見直す意向だ」とあります。

今回の試行調査は、「全高校の約38%に当たる国公私立1889校で実施され、延べ約17万8千人の生徒が参加」しました(産経新聞)。それだけの規模で大々的に実施したにもかかわらず、能力差を測る上で有効なレベルの正解率を設定できなかったというのは、本番に向けてかなり不安が残るものだと言えます。

なにしろこの問3は、17万8千人中およそ17万7千人が不正解となったわけですから。

これを悪問と言わずして何を悪問と言いましょうか。

ただ、こうした主張は客観的に見えて実は客観的ではありません。具体的な「中身」に一切触れていないからです。

問題の質を批判するとき、私はいつもとことん具体的なレベルの"各論"を展開します。

それ以外に解き明かす方法はないからです。

そこで今回は、この問3について分析した有料メルマガ「ふくしま式で文学・評論を読み解く!」の記事を、思い切って無料公開しようと思います。2017年12月号(12/27配信)です。

この号の内容は、おおまかに次のようになっています。

1)問2の分析……約1,500字

2)問3の分析……約4,000字

3)桜蔭中学校過去問に対するふくしま式解答……約1,400字

3は、いわゆるサンデーショックで難易度が格段に上がった2015年の問題に対する私のオリジナル解答を掲載したものです。

これら3つを全て含む記事のバックナンバーは810円(税込)ですから、2の4,000字は単純計算で460円ほどに該当するのですが、公益性を考え、この際無料で公開することとしました。購読中の読者のみなさんにちょっと申し訳ない気もしますが、通常でも「初月無料」の期間があるわけですし、ここは目をつぶっていただければと思います。ふだんはこういうことはしませんが、0.7%という数値の異常性を広く世に訴えないわけにはいかないということで、例外措置です。

非常に具体的な説明になりますので、まずはこれをお読みのあなたご自身が一度テスト問題に向き合っていただく必要があります。こちらから、問題・解答などをダウンロードし、解いてください。記述式の1問目だけでかまいません(制限時間20分)。問3だけであれば10~15分程度で終わるでしょう。なお、問題作成を行った組織等の一覧はこちらです。

さて、解き終えましたでしょうか? それでは、解説していきます。以下、有料メルマガの転載です。

模範解答と全く異なっている福嶋の解答

今回の記述で最も複雑なのがこの問いであるのは、言うまでもありません。まず、例によって条件が極めて複雑です。うっかりこの条件の一部を反映させられずに不正解となってしまった受験者は、かなり多かったはずです。当塾でも一度この課題を授業しましたが、特に「延長を提案することに対する基本的な立場」への意識が抜けやすいようです。

しかし、この設問の問題点は、実はそういった複雑さではありません。

模範解答は正しいのか? 「正解」が果たして正解なのか?

それが問題なのです。きわめて本質的な話です。

さて、まずは用意された正解を見てみましょう。

〈問3〉の模範解答

確かに、部活動の終了時間の延長の要望は多く、市内に延長を認める高校も多いことから、延長を提案することは妥当である。しかし、通学路は道幅も狭い上に午後六時前後の交通量が特に多いため、安全確保に問題があり、延長は認められにくいのではないか。(118字)

次に、私が当初解いた時点で作った答案をご紹介しましょう。

〈問3〉福嶋の答え

確かに、資料1では時間の件は要望の上位であり、資料2でも終了時間の遅い学校が多いため、一見妥当な提案に見える。しかし、資料3では結局、総回答の35%強の生徒しか延長を望んでおらず、実は要望が少なく提案の妥当性が低いと判断されるかもしれない。(120字)

35%というのは、「青原高校に求めるもの」の約5割を占めている「部活動の充実」のうちの約7割が「終了時間の延長」を要望していることから、5×7で計算したものです。こうしたグラフの読み取りは、PISA型読解力の重要ポイントになっています。

さて、模範解答と、福嶋の答え。

1文目については、おおかた似ています。が、2文目がまるで異なっています。

私はこう考えました。

この空欄「イ」の直前・直後は、延長の賛否そのものについて(=内容)というより、生徒会を進行する上でよりスムーズに話が進むような提案の仕方(=形式)についての会話となっている。だから、資料相互の矛盾点などを指して「課題」と言っているはずだ。

そう考えた結果、上記のような答案となったわけです。

生徒会の執行部会が「賛成」に誘導しようとしている異常性

もう少し詳しく見てみましょう。

そもそもこの会話は、生徒会部活動委員会の「執行部会」です。どんな会議であれ、執行部というのは公正中立を旨としなければなりません。内容的是非については、全体会の場で決めるわけであって、執行部会がそれを事前に方向づけてしまうというのは、おかしなことです。

にもかかわらず、6ページ中ほどでは、そのおかしな流れが見え隠れしています。

島崎「では、まず部活動の終了時間延長についての提案内容をまとめていきます。みなさんの考えを聞かせてください」

これは委員長として何の問題もない発言です。しかし、次はどうでしょう?

寺田「延長に賛成します。個人的にも、作品展の前は時間が足りないなあ、と思うんですよね」

永井「延長を認めてほしいです。いつもあと少しのところで赤雲学園に勝てないんです」

これはひどい(笑)。あくまでも執行部会であるはずなのに、「個人的に」と明言してまで、主観を交わしています。

まあ高校生なんてのはそんなもんだと言ってしまえばそれまでですが、それを50万人が受ける大学入学共通テストで堂々と示すのは、アブノーマルです。これはプレテストであるとはいえ、18万人近くが受けたわけですから、困ったものです。

ただ、次の島崎のセリフが、一応の救いになっています。

島崎「わたしも、せめて試合前には練習時間を延長してほしいと思っているのですが、個人的な思いだけでは提案できません。何か参考になる資料はありませんか」

ここで、公平性を担保したように見えます。そうでなければなりません。そう思わせておいて、次の会話に続きます(一部簡略化)。

寺田「資料2です」

森 「資料3です」

島崎「ありがとう。では、これらの資料を基にして、提案してみましょう」

このあと、森はこう言います。

森 「提案の方向性はいいと思うのですが、課題もあると思います」

この「方向性」が分かりづらい。提案の方向性とは、提案の仕方=「形式」のことなのか、提案の「内容」のことなのか、はっきりしません。そのため、「課題」である「イ」についても、何を書くべきなのかがはっきりしません。

とはいえ、そのあとの島崎はこう言っています。

島崎「なるほど、そう判断される可能性がありますね。それでは、どのように提案していけばいいか、みんなで考えましょう」

島崎は、「イ」を受けて「それでは」と言い、「どのように提案していけばいいか」すなわち「提案の方法」について考えようと投げかけています。ということは、「イ」はやはり提案の仕方(形式)についてまとめるべきものであると考えられます。「それでは」が「さて」などであればここで話題が切れますが、「それ」で受けていますから、上記のように読むのが自然でしょう。

つまり、森が言うように提案の仕方に課題があるから、提案の仕方を考えようと島崎が言った。そう読むわけです。

提案の内容が問題なのか? 提案の形式が問題なのか?

整理しておきます。

A《提案の仕方(形式)についての課題》……提案が多数の要望を受けたものであるかどうか(提案の妥当性・客観性は高いか)

B《提案の内容についての課題》……部活動終了時間延長の提案に賛成してもらえるかどうか

私の答案はAでした。しかし、模範解答はBでした。

となると、結局、先ほど島崎が「個人的な思いだけでは提案できません。何か参考になる資料はありませんか」と言ったのは、「時間延長を確実に決めるために有益な資料はありませんか」という意味だったわけです。

つまり、担保したかに見えた公平性は幻でした。

どの執行部メンバーも、提案を通すことに必死という様相です。でも、世の中、どんな提案にも反対の声は必ず出てきます。ですから、提案する前に、それを想定しておかなければなりません。

模範解答では確かに反対意見を想定しているのですが、これは「延長」に対する反対であって、「提案の妥当性」に対する反対ではありません。

「なぜ今、この提案をするんですか? 結局35%強しか気にしていませんよ。それよりこっちの議題じゃないんですか?」

などと言われるケースを想定すべきです。ほかにも、

「反対意見についてのデータも揃えてから提案すべきだ」

などと言われるケースも想定できます。これも解答になり得るはずです。

これが、先のA、つまり《提案の仕方(形式)についての課題》です。

どちらかと言えば、Bは不正解に近いとさえ言えます。

とはいえ、高校生レベルの会話では、「みんなに延長を認めさせようぜ。そのためにどう提案すればいいかな?」という流れも完全否定はできないので、Bを完全に排除することはできません。

であれば、少なくとも、AもBも正解にすべきでしょう。

しかし、採点基準では間違いなくAは不正解、0点です。

これを悪問と言わずして放置できるものでしょうか。

「提案の課題」とは、A「提案の形式における課題」なのか、B「提案の内容における課題」なのか。

作問者は、こうした違いについては予見せず、「提案の課題」と言えばBになると決めつけていたのでしょう。

やはり、言語感覚が鈍いと言わざるを得ません。

昨今の部活動規制の流れを完全に無視した作問

ところでみなさん。

昨今、中学校の現場を中心として、部活動を過剰に長時間行うことへの批判が高まっていることは、ご存じのことと思います。名古屋大学准教授の内田良氏が中心となって、この議論を全国的に盛り上げており、ネット上でも日々、部活動を減らすべきであるという主張が飛び交っています。

そんな中、なぜこの出題なのでしょうか?

これは、世論にケンカを売っているのでしょうか?

いえいえ。そんな高等なことは、していないと思います。

大学入試センター、というより、問題を作成した株式会社ベネッセコーポレーションあるいは株式会社教育測定研究所は、おそらく、こういった世間の動きに疎いのでしょう。

要は、無知・鈍感なのです。

時代に敏感であれば、こんな出題はしません。たとえプレテストであっても。

時代に鈍感で無知な会社が作成する、次世代センター試験。

情けない限りです。

資料番号を入れるのか、入れないのか?

あ、あと2つだけ突っ込んでおきます。

1)4人の性別が不明である

先の会話に登場した4名の高校生は、性別不明です。非常に不自然ですね。もちろん、あえてそうしたのでしょう。性別を決めてしまうと(たとえば体育部の生徒が男子で文化部の生徒が女子などとしてしまうと)偏見が生じると考えたのでしょう。

こんなところには、過敏なまでに気を遣う。一方で、教育界の最新動向には疎い。

おかしな話です。

2)資料番号を入れるべきなのかどうかまで条件に入れてほしい

私の答案では、「資料1では」「資料2でも」「資料3では」という3つの語句だけで15字をロスしています。

が、模範解答には、こういった根拠となる出典の明記がありません。

一方、条件4を見ると、どうやら資料番号は書くべきだと考えるのが自然です。いや、条件なんてなくても、普通は書きます。

先生方、必ずこう言わせますよね? 理由を説明させる際に。

「教科書の何ページの何行目にこう書いてあるからです」

なのに、この設問では、それが不要だということのようです。真面目に15字を使った人は、バカを見ることになります。

その結果書くべき情報を減らさざるを得ず、0点になってしまった生徒も多かったことでしょう。

いやはや、実にいい加減な「条件」ではありませんか。

こんな悪問はプレテストで終わりにしていただきたいものですが、そう楽観視はできないだろうと私は思います。

解決策は、ただ1つ。大学入学共通テストそのものを廃止すること。

そして、各大学が自前のテストオンリーで合否を決めること。

これに尽きるのではないかと、あらためて考える次第です。