2017年11月19日に写真集食堂めぐたまにて開催した「飯沢耕太郎と写真集を読む」。今回のテーマは、「モノクロームとカラー」でした。カラー写真の歴史や、表現の違いなどを詳しくお話していきます。

写真の表現にふさわしいのはモノクローム(白黒写真)なのか、カラーなのか、その議論は長く続いてきました。デジタル化によって、カラー写真があたり前になった今でも、モノクロームにこだわり続ける写真家はたくさんいます。そのシンプルで力強い画像はたしかに魅力的なのですが、カラー写真には色のついている世界を丸ごと捉えることができるリアリティが備わっています。今回の「写真集を読む」は、1970〜80年代に新風を吹き込んだ「ニュー・カラー」の写真家たちを中心にして、モノクロームとカラーの関係についてあらためて考えてみます。(飯沢耕太郎)

ウェブマガジンmineでは、トークイベントの内容をたっぷりご紹介していますので、ぜひご覧ください。

(※対談は有料版となっておりますが、冒頭のみ無料でお読みいただけます)

【目次】

◆植田正治とソール・ライターの色

◆写真の発明とカラー写真の追求

◆コダクロームの登場

◆1976年、エグルストンのカラーが世界を変えた

◆ニュー・カラーの写真家たち

◆森山大道のモノクロームとカラー

◆選択の自由と選択の理由

【イベントで取り上げた写真集・写真家一覧】

植田正治『植田正治作品集』(2016年)、ソール・ライター『Early Color』(2006年)『ソール・ライターのすべて』(2017年)、ジャック・アンリ=ラルティーグ『Life in Color』(2016年)、ロバート・キャパ『Capa in Color』(2014年)、エルンスト・ハース『CREATION』(1976年)、ウィリアム・エグルストン『William Eggleston's Guide』(初版:1976年・復刻版:2002年)『From Black and White to Color』(2014年)、サリー・オークレア編『the new color photography』(1981年)『new color / new work』(1984年)『American Independents』(1987年)、ジョエル・マイヤーウィッツ『Wild Flowers』(1983年)、スティーブン・ショア『Uncommon Places』(1982年)、ジョエル・スターンフェルド『American Prospects』(1987年)、森山大道『モノクローム』(2012年)『カラー』(2012年)『COLOR』(1993年)『COLOR 2』(1999年)、横田大輔『Color Photographs』(2015年)『Site / Cloud』(2013年)

「飯沢耕太郎と写真集を読む」はほぼ毎月、写真集食堂めぐたまで開催されています。(これまでの講座の様子はこちら)

著者フォローとタグ「飯沢耕太郎と写真集を読む」のフォローをお願いします。

(2017年11月19日開催・写真/文 館野 帆乃花)

———————————————————————

◆植田正治とソール・ライターの色

今回はモノクロームとカラーをテーマにしました。これにはいくつか理由がありまして、ここ最近、モノクロームとカラーについて考える機会が多かったんですね。

そのひとつが、2016年12月に出た植田正治さんの『植田正治作品集』です。以前のレクチャーでも話しましたが、この写真集は私と写真史家の金子隆一さんが監修した、植田正治の決定版です。植田さんというと、どうしてもモノクロームのイメージが強いと思うのですが、この『植田正治作品集』にはカラー写真も何点か入っています。

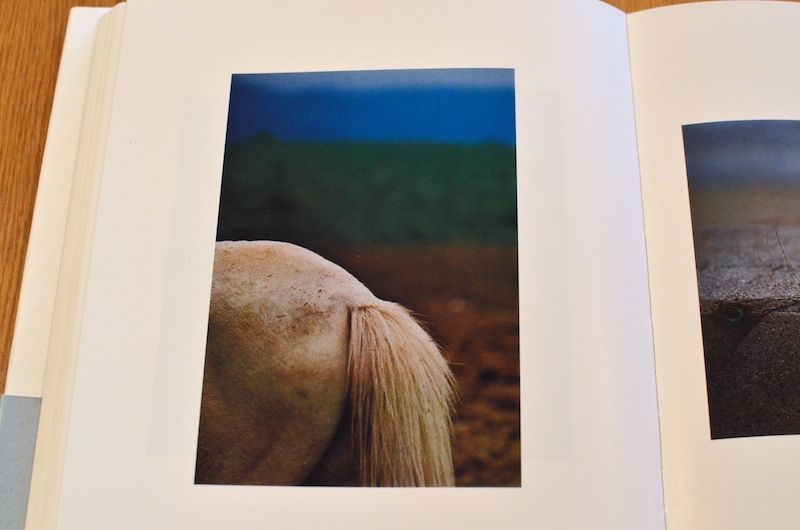

植田さんは1960年代から70年代のはじめにかけて集中してカラーで撮っていて、この時期の作品を見ていると植田正治がカラー写真の可能性を考えながら撮っていたことが見えてきます。例えば、この<晩夏>というシリーズにある、馬の写真なんて、モノクロームだとそんなに面白くないと思うんです。白い馬がいて、背景が、土の茶色、草の緑、青い草の影、空の青、と色の層になっていますよね。この微妙な色の変化が晩夏の季節感を示しているわけで、モノクロームにはない、季節感や空気感、英語でいうと“アトモスフィア”がカラー写真にはあるように思います。

<晩夏>

『植田正治作品集』(2016年)より

【植田正治についてもっと詳しく】

>>連続講座「飯沢耕太郎と写真集を読む」―『植田正治作品集』を巡って

そんな素晴らしい植田正治さんのカラー写真ですが、実はこれまでこういった作品は作品集や展覧会では発表されることがありませんでした。なぜ出なかったのかといいますと、カラー写真のフィルムが退色してしまっているからなんです。

植田さんはコダックのエクタクロームというポジカラーフィルムを使っていたのですが、このフィルム、時間が経つとどんどん色が変わってしまって、この当時のものは今、真っ赤になってしまっているんです。エクタクロームは非常に発色のよいカラーフィルムだったので、1960年代から80年代くらいまで多くの写真家たちが使っていました。もうひとつコダクロームというシステムがあるのですが、コダクロームはエクタクロームに比べて感度が低いんですよ。それでみんなエクタクロームを使っていたのですが、それから50年以上の年月が経ち、エクタクロームは色が変わってしまい、コダクロームはあまり退色しないということがわかった。そうすると、エクタクロームで撮った写真をプリントして展覧会に出展したり、製版して写真集に収録したりすることができないわけですよ。そういう理由があって、植田さんのカラー写真はあまり世に出てこなかったのですが、今回の作品集を作るにあたってどうしても入れたかったんです。

そこでどうしたのかと言いますと、当時のカラー作品が発表されていた雑誌を複写しました。今はスキャニングの技術が非常に進んでいるので、雑誌からの製版が可能になって、改めて植田正治のこの頃のカラー写真というのを復活させることができたというわけです。

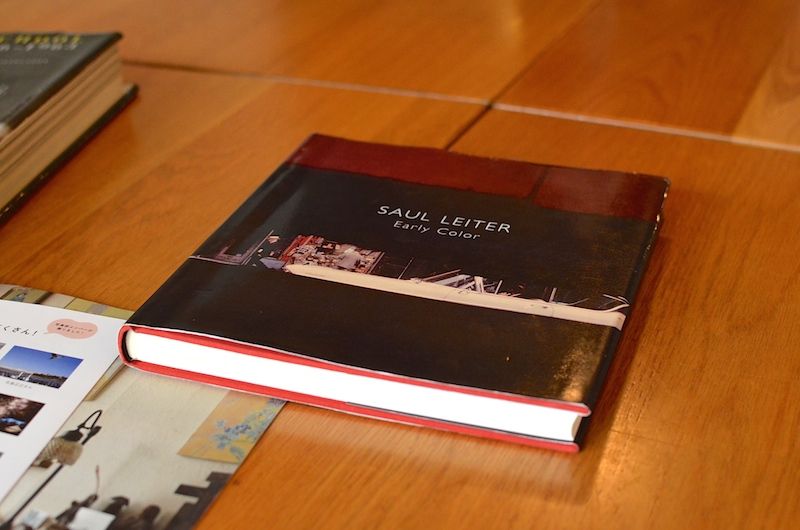

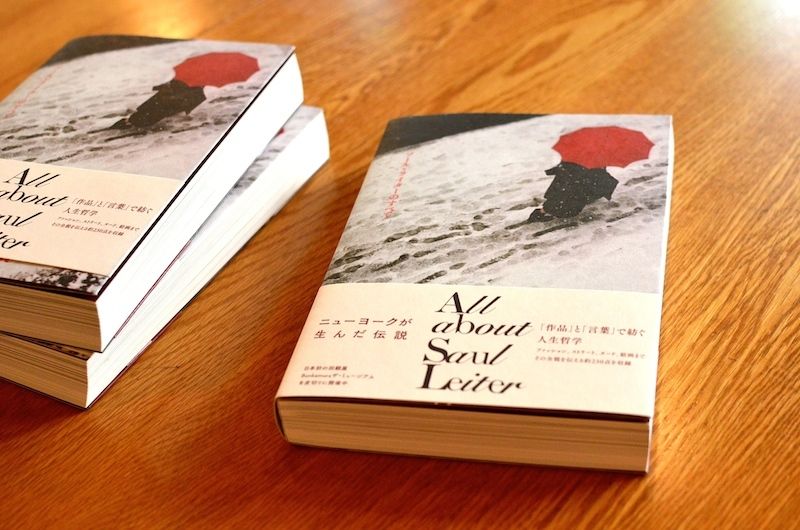

そして、もうひとつのきっかけになったのは2017年の4月から6月かけてBunkamura ザ・ミュージアムで開催されたソール・ライター展です。ソール・ライターは1950年代から70年代頃にかけてファッション写真の世界で大活躍した写真家で、80年代以降はファッション写真が嫌になって引退し、発表するでもなく、ただ自分のためにニューヨークの街をスナップショットで撮りためていきます。

それらの写真にスポットが当たるのは2006年、ソール・ライターが80歳になってからでした。Steidl(シュタイデル)という出版社が彼の作品を高く評価し、2006年に初期のカラー写真を集めた『Early Color』という写真集を出して大ヒットします。ソール・ライターの写真がこうして今でも見ることができるのは、コダクロームを使っていたからなんです。彼がエクタクロームを使っていたら、こんな劇的な復活はありえなかった。Bunkamura ザ・ミュージアムの展覧会は総入場者数8万3000人を超えたそうで、写真の展覧会としてはものすごい数が入った展覧会でした。ソール・ライターの写真が人気を得たひとつの理由というのが色使いなんですよね。コダクローム特有の渋みのある色味。写真の技術的な問題も含めて、カラー写真について考えないといけないな、と改めて感じた展覧会でした。

【ソール・ライターについてもっと詳しく】

>>連続講座「飯沢耕太郎と写真集を読む」 一日『ソール・ライター』DAY

ソール・ライターについて言えばもうひとつ面白いのが、彼はヌード写真のほとんどをモノクロームで撮っているんですね。恋人や奥さん、知り合いの女性を自分の部屋で撮っているプライベートヌード。どちらかというと私写真的な趣のある親密な写真で、彼のなかでモノクロームとカラーの微妙な使いわけがあるような気がするんです。このヌードをカラー写真で見る時の感じとモノクロームで見る時の感じで、写真を見る我々の受け取り方も変わってきますよね。

ソール・ライターはもともと画家を志していて、晩年は絵も描いていたのですが、モノクロームで撮ったヌードに、絵の具で直接色を塗っている作品もあります。これはモノクロームをカラー写真にしているということですよね。プライベートで撮っている親密なヌード写真と、作品として意識して作っている写真や絵画との違いが“色”だったのかなと。

モノクロームのヌード写真に色を塗ったソール・ライターの作品

ソール・ライター展カタログ『ソール・ライターのすべて』(2017年)より

植田正治もソール・ライターもそうですが、写真家一人一人にモノクロームとカラーの使い分けがあると強く感じることが多かったので、そういう作品を比較するような回をやってみようかなと考えたという次第です。先日、『キーワードで読む現代日本写真』(2017年・フィルムアート社)という本を出しまして、そこに「モノクロームとカラー」というページがあるのですが、そこで触れている、カラー写真の歴史や、表現の違いなどを詳しく話していこうと思います。

◆写真の発明とカラー写真の追求

まずはざっくりとカラー写真の歴史を話したいと思います。写真は1839年にルイ・ジャック・マンデ・ダゲールがダゲレオタイプという技法の発明を公表して、ほぼ同時期にウィリアム・ヘンリー・フォックス・トルボットがカロタイプを発明したのが始まりですが、どうやら彼らは当初、カラー写真の発明を考えていたらしいんです。

画家のフェルメールはカメラ・オブスクラというピンポールカメラを使って絵を描いたと言われていますが、フェルメールの絵画も現実の色や光を写しとったような世界ですよね。だから彼らは、カメラ・オブスクラに写った像をカラーで定着したいということで研究を始めたんだと思います。ところが当時の技術ではカラーにするのは無理があって、ダゲレオタイプもカロタイプもモノクロームとして成立するということになります。目に見える現実の世界には色がついているわけだから、そのまま写したいという欲求は写真の発明の流れの中に何度も出てきて、カラー写真を作ろう、という実験は写真が発明されてからも続きます。