著者は、時々新聞の取材を受けるが、スポーツ面は一度きりと記憶する。1996年の春、当時の通産省と郵政省が後押しする「バーチャルスタジアム研究会」の委員長としてであった。2002年のFIFAワールドカップの開催地をめぐって、日本と韓国の誘致合戦が頂点を迎えていたころのことである。日本への招致の目玉の一つとして考えられたのが、超大型映像を活用し、実際に試合の行われていないスタジアムでもバーチャルな試合観戦ができるシステム、「バーチャルスタジアム」であった。この研究会には情報・電機メーカ各社が招集され、この構想が本当に可能か検討を行ったのである。もっとも、日本国として言ってしまっている以上、「できない」という結論はあり得ないという拘束付である。(最初に構想をぶち上げた当事者は、この研究会には参加しなかった、と聞いたが真偽のほどは知らない。もしそうなら、よくある日本の悪弊である)

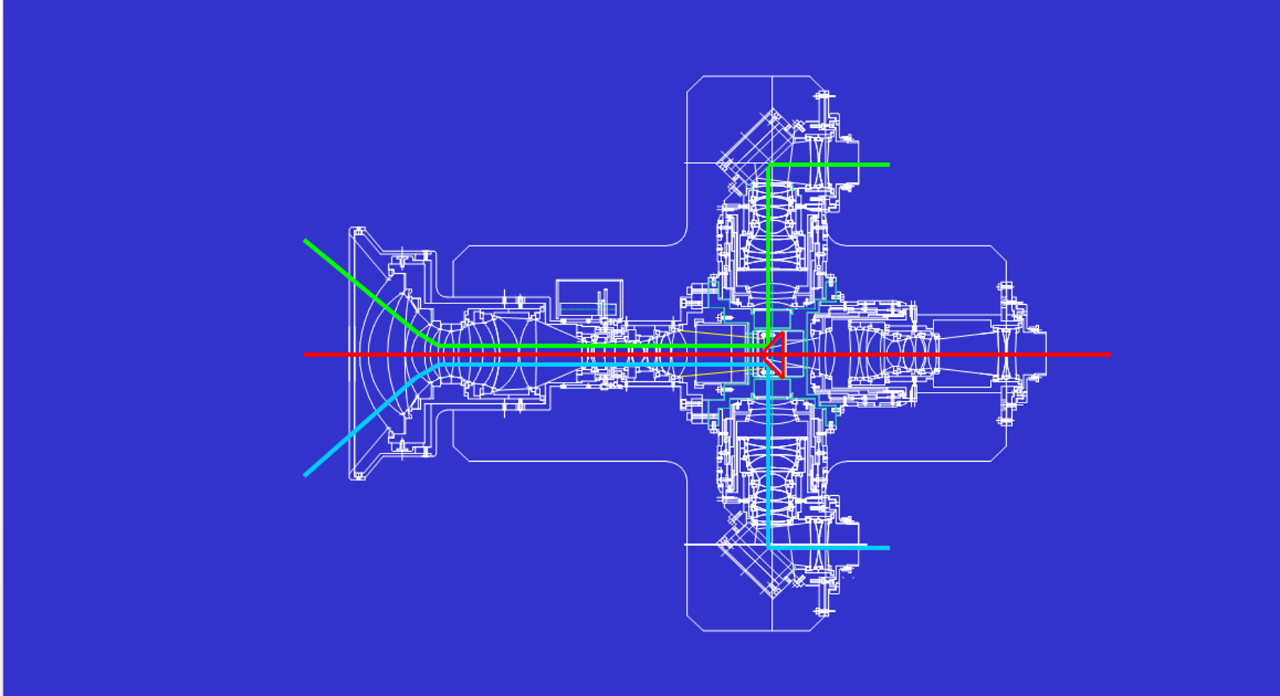

下の写真は当時の資料からの引用である。

その年の6月、結局日韓共催が決まり、バーチャルスタジアムは国家公約ではなくなるのであるが、構想自体は通産省・郵政省の研究開発項目として生き残り、2002年まで引き継がれることとなる。

バーチャルスタジアム構想において、日本サッカー協会やJ-リーグの面々がとても熱心だったのが幸いし、プロジェクトは迷走することなく進展した。このことは極めて重要で、最近忘れられがちと思う。正直、著者はそれまで、サッカーの観戦の仕方など知ることもなかった。そんな頼りない委員長に、サッカーは選手の動きのパターンこそが面白く、テレビ中継ではどうしてもアップになってしまうのでその臨場感が失われて残念、など、いろいろな話をしてくれた。これによって、何を作ればよいかがだんだん明らかになってきた。

このプロジェクトのキーとなった技術の一つが、サッカーフィールド全体を高精細度で撮影可能なカメラであった。先述のサッカー選手のパターン全体を見回せると同時に、選手一人一人もよく見える解像度を持つことが要求されたからである。このカメラは、ハイビジョンカメラ3台を組み合わせたもので、その画像を継ぎ目なしに合成し、2K×3=6K相当の画像を作り上げることができた。現在であれば、デジタル合成によって合成を行うところであろうが、当時はそれを光学プリズムで行った。光学系の製作はソニーの職人が行ったが、このプリズムが曲者で、エッジが欠けずに削り出されていないと、継ぎ目の画素落ちが生じてしまう。予算は加工の失敗を想定してプリズム3台分が用意され、結果的に2台成功したようである。

写真は完成したカメラで、まるで洗面器のような大口径レンズがフィールドを睨む。写真の一番左には、J-リーグの川渕チェアマンの顔が見える。

さて、いよいよ2002年に突入する。郵政省は研究中のハイビジョン衛星回線を実証実験と称して投入し、実用間もない光ファイバケーブル回線をバックアップとして用意した。通産省は実証実験の会場として青山のTEPIA(現在のTEPIA先端技術館)を準備、展示の一部を半年間撤去するという力の入れようであった。初めての実証実験は札幌からの中継だったと思うが、スタジアムの全景が映されたとき、会場の皆が息をのんだのがわかった。その時の空気感を今でも思い出す。それまでのテレビ中継とは明らかに違ったスポーツ観戦の仕方があることをバーチャルスタジアムは示してくれたのだ。

2020年のオリンピックでは、どんな新しい映像技術が実験されるのであろうか。今のところ、あまり斬新かつ壮大な構想は聞こえてこない。ワクワクすると同時にあと3年という時間を心配する昨今である。関係者よがんばれ。