著者の研究室にはデジタルミュージアムというグループがある。VR/ARの博物館応用のグループであり、活動の一部は[2016年12月9日][2017年5月21日]の記事などで紹介している。今日は、なぜこのグループが発生したかについて書いてみる。

そもそもの話は、岐阜のMVL(Multimedia Virtual Lab.)プロジェクト[2017年7月1日]の後継として、当時のTAO(通信・放送研究機構)がSVR (Scalable VR Contents)プロジェクトを企画するところから始まる。このプロジェクトは、我々の研究室と凸版印刷をはじめとする企業グループが推進したものであった。その目的を一言でいえば、VR技術の教育分野への応用であり、そのためにいろいろなレベルのシステムで利用可能なコンテンツを開発しようというものである。このプロジェクト最大の特徴は、その進め方にあったと思っている。従来のほとんどの研究計画では、まずは開発サイドが汎用の技術を開発し、しかるのちに利用者サイドの意見を聞きながら技術を応用に向けて修正していくという、ウォーターフォール型の構造を持つのが普通である。それに対し、本プロジェクトでは、最初から利用者サイドの意見を取り込んでいくコンテンツドリブン型の構造を採用したのである。

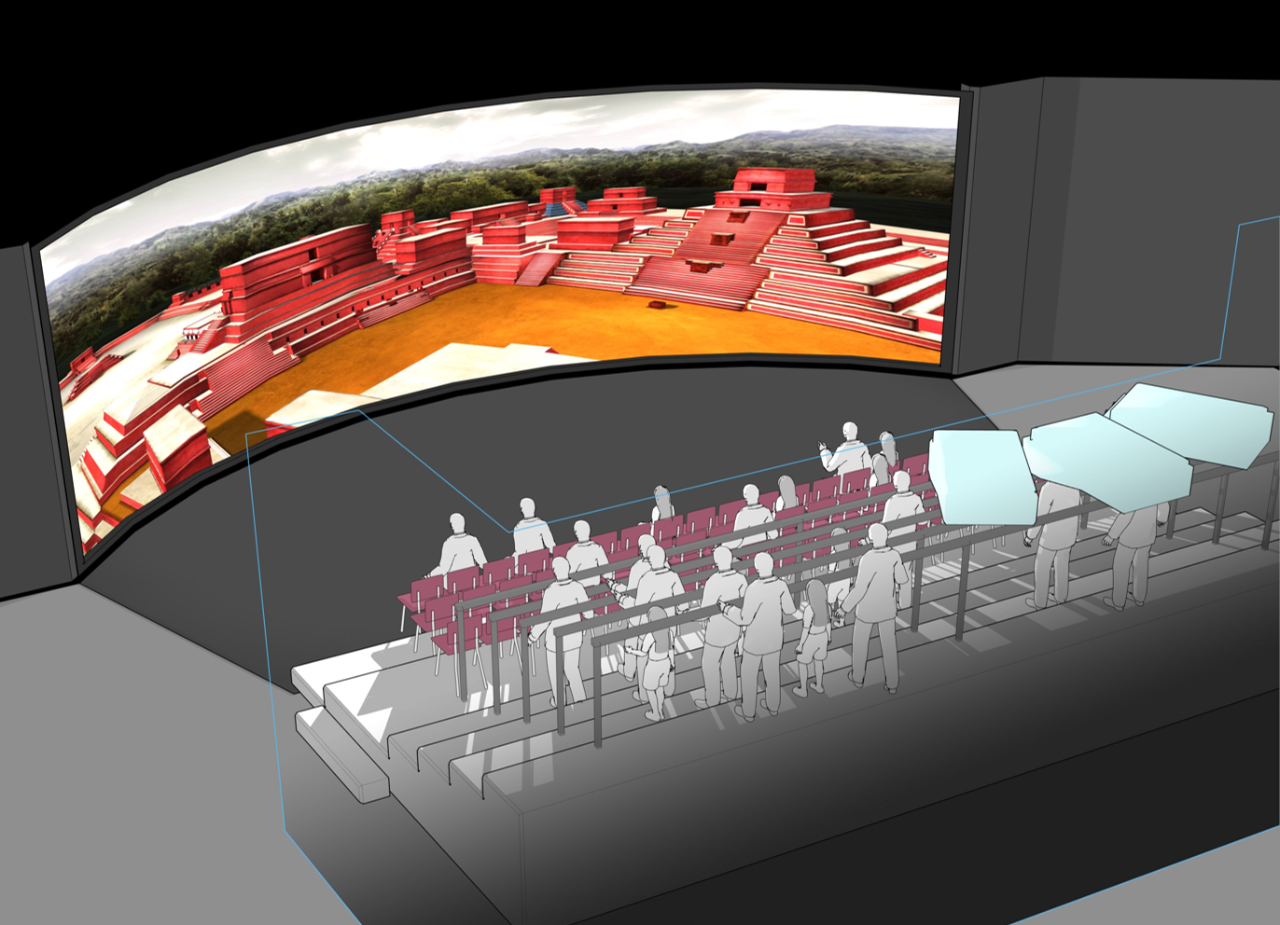

利用者サイド、プロジェクトの実験場としてまず選ばれたのが、上野の国立科学博物館で、2003年に開催予定の「神秘の王朝―マヤ文明展」が想定された。博物館の新館が完成するタイミングで、4m×12mの大型アーチスクリーンを持つVRシアターが作られた。今回の展示対象はホンジュラスのコパン遺跡からの出土品である。中南米のコパンは日本のほぼ裏側に位置し、行って帰るだけでほぼ一週間だそうで、日本人にとって、遺跡の実体験が非常に難しい。古代文明展では、出土品をギャラリーに並べておしまい、というのが普通であるが、それに加えて、種々の石碑やピラミッドなども遺跡の見どころであるため、VRシアターのような疑似体験装置が必要になるわけである。考えてみれば、専門家も存在し、予算的にもある程度の手当のできる博物館は、家庭に比べてずっと思い切ったことができるはずで、VR/AR技術の応用の場として適切であった。

マヤ文明展は、2003年3月18日から3か月間開催され、20万人の来館者を集め、そのうち12万人がVRシアターを体験した。当時としては規模にしても品質にしても破格のVRシステムであった。当時最大規模のシリコングラフィックス社のグラフィックワークステーションが投入され、長期運転が開始された。ちょうどリアルタイム・テクスチャマッピングの応用が本格化したころであり、映像チームの本気が垣間見えた。写真はスクリーンを背にしてギャラリートークを行う若手の俳優さんである。手元のデバイスをいろいろに操作して、行きたい場所に移動しながらのアドリブを交えた解説は、観客の大変な興味を引いた。著者はこれまで多くのVRシステムの開発を行ったが、自分自身、このシステムを一番見たと思っている。それだけコンテンツの品質が優れていたということである。

マヤ文明展の大成功を受けて、SVRプロジェクトのチームは科学博物館の絶大な信頼を得ることになり、プロジェクト最後に近い2004年には「テレビゲームとデジタル科学展」において、モバイルデバイスを用いた現在のAR展示につながる「ユビキタスゲーミング」を展示することができた。デジタルモンスターを用いたゲームは現在のポケモンGOに通じるものである。

コンテンツドリブン型の研究開発は、非常に有効である一方、方法論が固定されないために予定通りのプロジェクト遂行がなかなか難しい。いずれにせよ、このプロジェクト以降、著者の研究室はコンテンツドリブンの研究の重要性に気づいていく。この体験はさらに大きな文科省プロジェクトへとつながっていき、デジタルミュージアムのグループも成長していくのである。